автордың кітабын онлайн тегін оқу Власть алгоритма: технологии легитимации политических режимов в условиях цифровизации. Монография

С. Н. Федорченко

Власть алгоритма:

технологии легитимации политических режимов в условиях цифровизации

Информация о книге

УДК 32.019.5:004

ББК 66.2:32.81

Ф33

Автор:

Федорченко С. Н., доктор политических наук, главный редактор научного периодического издания «Журнал политических исследований», доцент факультета политологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Рецензенты:

Володенков С. В., доктор политических наук, профессор кафедры государственной политики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова;

Быков И. А., доктор политических наук, профессор кафедры связей с общественностью в политике и государственном управлении Санкт-Петербургского государственного университета;

Ярулин И. Ф., доктор политических наук, профессор, научный руководитель института социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского государственного университета.

Монография посвящена исследованию технологий легитимации политических режимов в условиях цифровизации. Актуальность работы обусловлена возникающими легитимационными рисками для традиционных политических режимов из-за таких современных феноменов и явлений, как информационные войны, сетевые сообщества, политизированные фейки, участившиеся факты искажения исторической памяти. Определены потенциалы и вызовы складывающейся социотехнической реальности для современной власти. Подчеркнута важная посредническая роль цифровых корпораций между гражданами и политическими режимами.

Изучение внедрения технологий искусственного интеллекта в политическую сферу позволило выявить аспекты, уникальность и беспрецедентность зарождающегося феномена власти алгоритма, алгоритмизации политической власти, а также угрозы для традиционной политической субъектности. В книге приведен комплекс практических рекомендаций для создания в современной России цифровой демократической платформы. Отдельное внимание уделено цифровым ограничениям и перспективам метавселенной.

Для политологов, специалистов в области цифровых медиа и политической коммуникации, преподавателей, аспирантов и студентов гуманитарных факультетов.

УДК 32.019.5:004

ББК 66.2:32.81

© Федорченко С. Н., 2022

© ООО «Проспект», 2022

…Законодатель должен иметь в виду троякую цель:

чтобы устрояемое государство было свободным,

внутренне дружелюбным и обладало разумом.

Платон, «Законы»

ВВЕДЕНИЕ

Глобальные тренды цифровизации общества актуализируют проблему адаптации к новым сетевым условиям политических режимов как в России, так и в зарубежных странах. Это, в свою очередь, ставит вопрос о необходимости комплексного компаративного анализа кейсов легитимации разных политических режимов с целью выработки пакета рекомендаций для эффективной трансформации современного российского политического режима.

Цифровизация затрагивает наиболее фундаментальные основы человеческой жизни — политику, экономику, культуру и социальные отношения. Первостепенной задачей политолога становится исследование каузальных механизмов и специфических закономерностей цифровизации политической жизни. Особенно это актуально в непростых условиях глобальной пандемии COVID-19, спровоцировавшей форсированную и во многом искусственную, навязываемую обществу цифровизацию.

Наиболее сложной научной проблемой видится, прежде всего, определение глубинных трансформаций социально-политической реальности под давлением форсированной цифровизации. Между тем до самой пандемии уже сложились предпосылки для трансформации традиционных политических процессов и институтов. Причиной этого стало появление новых экономических игроков — глобальных цифровых компаний (Google, IBM, Apple, Microsoft, Alibaba и др.), породивших цифровые платформы, алгоритмы и разнообразные сетевые эффекты, подчиняющие сами коммуникационные каналы граждан и заставляющие, в свою очередь, пересмотреть традиционный концепт суверенитета.

Изменения в обществе, вызываемые цифровыми технологиями, находят отражение и в легитимационных практиках политических режимов. Современные политические режимы, стараясь сохранить доверие среди граждан, ориентированы на использование цифровых приемов для эффективизации прежних методов легитимации. 4 декабря 2020 г. на специальной конференции AI Journey 2020 российский президент подчеркнул актуальность вопросов сквозных технологий, кибербезопасности, конфиденциальности данных граждан, а также необходимость создания специальной федеральной территории в Имеретинской долине для отдельного центра разработок в области искусственного интеллекта. Он обозначил важность искусственного интеллекта в запуске комфортной для граждан экосистемы государственных услуг. Вместе с тем, президент обозначил риски подобных технологий и предложил создать для разработчиков нейросетей конкурентные условия. На этой же конференции президент Казахстана объявил, что его страна переходит на концепцию Data-Driven Government (в основе которой лежит аналитика больших данных), а также модель evidence-based policy (доказательной государственной политики)1. Модель государственной доказательной политики, прежде всего, ориентирована на легитимацию текущей работы политического режима посредством аргументации и обоснования перед гражданами конкретных политических решений, реформ и законопроектов.

Проекты внедрения цифровых технологий, схожие с российскими и казахстанскими, появляются по всему свету. Самые разные политические режимы постоянно ищут новые способы своей легитимации через формирование доверия граждан к своей деятельности. Кардинальной целью различных инновационных легитимационных практик является создание согласия между представителями политической элиты и гражданским обществом в том, что существующий политический режим — эффективный, справедливый и способен решать сложные задачи. На проблему достижения этого политического согласия обращали пристальное внимание еще античные мыслители2.

Актуализируют выбранную тему исследования другие проблемы: риски и угрозы информационных войн, политизированных фейков, попыток искажения исторической памяти, которые способны запустить процессы делегитимации политического режима. В то же время, цифровизация дает для политических режимов дополнительные перспективы в плане использования правительственными органами социальных сетей, трансформации коммуникационных моделей партий. Граждане же получают возможности электронной демократии, участия в мониторинге действий властей через специальные цифровые платформы и приложения. Правда, с другой стороны, форсированная цифровизация совсем не исключает создания на базе ряда политических режимов целых Паноптикумов, в рамках которых будут практиковаться гибкие технологии манипуляции сознанием, а также устанавливаться порядок взаимной слежки. Тем самым процесс цифровизации является своеобразной цивилизационной вилкой, давая для политических режимов как кибероптимистические, так и киберпессимистические сценарии.

Цифровизация легитимационных практик политических режимов ставит перед исследователями целый ряд актуальных вопросов: что будет с традиционными субъект-объектными отношениями, классической политической субъектностью; не изменит ли форсированное распространение нейронных сетей, алгоритмов и цифровых приложений на базе искусственного интеллекта само социальное; произойдут ли из-за цифровых технологий необратимые метаморфозы современных ценностей и цивилизационных основ режимов; во что трансформируются демократические режимы; коснутся ли изменения сущности партий; что станет со свободами и правами гражданина и как изменятся его традиционные взаимоотношения с властью при появлении многочисленных посредников из цифровых компаний.

Сущности, специфике, классификации и механизму легитимации политических режимов посвящен ряд научных работ отечественных и зарубежных политологов. Есть исследования, где политические режимы разделяются по степени развитости демократических либо автократических институтов (монографии Х. Арендт, Т. Адорно, Г. Таллока, С. Хантингтона, Г. В. Голосова, С. В. Патрушева, Л. Е. Филиппова3, статьи других авторов4).

Классические институциональные исследования политических режимов начались с работ А. Токвиля, А. Пшеворского и М. Дюверже. Их больше интересовала нормативная, структурно-ориентированная сторона. Это направление продолжили развивать Ж.-Л. Кермонн5 (понимавший под режимом порядок, формирующий политическую власть на определенный период) и российский политолог П. В. Панов (рассматривающий режим как порядок воспроизводства политических практик на микро- и макроуровнях)6.

Помимо институционального есть также инструментальный подход к анализу сущности политического режима. Его сторонники (Р. А. Даль, Ш. Н. Эйзенштадт, М. Касиоровски, М. Фуко, Т. Л. Вэй, Карл, А. Шедлер, С. Левицки, Дж. Домингес, Ф. М. Бурлацкий, А. А. Галкин, А. Л. Громыко и др.) больше интересуются не формальными и теневыми структурами, а процессами, социальными эффектами этих метаморфоз, морфологией политических форм7, режимными трансформациями8. Часто в этом направлении политический режим анализируется через характер методов государственной власти9. Особым направлением в отечественной политологии стало изучение региональных и городских политических режимов10. Инструменталисты выходят за рамки жесткой дихотомийности «демократия — авторитаризм», разбирая их многочисленные гибридные формы11, приспосабливающиеся к текущей политической конъюнктуре.

Функциональный подход (Г. Лассуэлл, Т. Парсонс, Д. Истон, Н. А. Баранов и др.12) своеобразно синтезирует наработки институционализма и инструментализма, также допуская разнообразие политических режимов, но отдавая предпочтение анализу функциональных, эффективных техник политической власти во всем их многообразии.

Важно заметить, что исследования о легитимации политических режимов так или иначе тесно связаны с самим явлением политической легитимности. Помимо классических сочинений М. Вебера13 и К. Шмитта14 опубликованы и другие исследования по данной научной теме. Критическую позицию по отношению к веберовской модели в своей монографии занял английский социолог Д. Битем15. Отойдя от нормативного подхода, он акцентировал проблематику многомерного согласия населения с властью. Разные формы согласия тесно увязывал с легитимацией в своей работе и Д. Хелд16. Этот аспект анализировали и другие авторы (Н. Боббио, Г. Ферреро, Д. Штернбергер). С. Липсет кроме согласия большое внимание уделял и эффективности власти, функциональности институтов17. Тогда как А. М. Салмин предлагал говорить о квазилегитимационных технологиях режима18.

Модель легитимации на основе политической поддержки представлена в трудах Д. Истона и Н. П. Медведева19. Поддержку власти и ее авторитета, как элементов политической легитимации, описывают в своих трудах В. В. Ачкасов, С. А. Ланцов, С. М. Елисеев, К. Ф. Завершинский20. Как и С. Липсет, немецкий исследователь Ю. Хабермас старался выявить причины так называемых легитимационных кризисов21. Важный вклад в осмысление отличий легитимности и легитимации в политике сделал К. фон Гальденванг22, который обнаружил элементы цикличности в легитимационных кризисах. О соотношении интересов населения и элиты пишут и другие авторы23. Чрезвычайно важный вклад в изучение уровней легитимации сделали П. Бергер и Т. Лукман. Следует отметить, что описываемые современными авторами модели и технологии легитимации24 затрагивают очень интересные научные проблемы, но пока недостаточно отражают аспекты цифровизации.

Те работы, которые ученые посвящают процессу цифровизации, пока в основном не имеют тесной привязки к режимной легитимации. К примеру Л. Манович, Р. Барбрук, Дж. Кин, Г. Кехлер, Н. Срничек, Г. А. Малышева, Х. А. Гаджиев25 и другие выявляют теоретико-фундаментальные проблемы цифрового пространства. К анализу сетевых механизмов и закономерностей цифровых медиа (проблем дискурса, специфики политической коммуникации, цифрового неравенства, публичной политики и т. п.) в свое время обратились М. Кастельс, Г. Ловинк, Дж. Дин, Л. В. Сморгунов, М. Н. Грачев, И. А. Быков26. Другие ученые разбирают феномены Big Data, вопросы цифровой пропаганды (В. Кларк, М. Голдер, М. Косински, С. В. Володенков и др.27), политические функции и возможности искусственного интеллекта (А. Ю. Антоновский, Р. Э. Бараш, В. И. Дрожжинов, А. Н. Райков, Д. С. Жуков28). Технологии информационных войн, проблемы кризиса суверенитета и специфики цифрового (информационного) суверенитета показаны в трудах М. М. Федоровой, В. Н. Шевченко, А. В. Манойло, А. А. Ефремова29. С информационными войнами переплетается и проблематика фейков, политических интриг30. Появляются работы и по цифровизации политических партий31, голографизации политики32. Особняком стоят труды, посвященные теории и практике игр33. Это направление имеет серьезную перспективу для дальнейшего анализа политической легитимации через феномен геймификации политики.

С одной стороны, появились работы, где затрагивается феномен медиалегитимации политической власти34, а также модель медиакратий (Т. Мейер, А. И. Соловьев35, С. С. Бодрунова). Но, с другой стороны, авторы продолжают анализировать так называемые архаичные, рутинные приемы легитимации режима36. Наметилось и направление изучения политической делегитимации, нестабильности37. Правда, авторы, исследующие различные приемы взаимоотношения власти с гражданами в рамках модели медиакратии либо модели мониторной демократии (Дж. Кин), в основном фокусируются на технологической, экономической, маркетинговой стороне. Поэтому отдельным перспективным направлением в изучении легитимации режимов видится анализ ценностных оснований и аспектов процесса цифровизации. Аксиологические (ценностные, символические) нюансы цифровизации (трансформация идентичности, образа власти, политической повестки и т. п.) стараются осветить Л. А. Фадеева, Д. С. Мартьянов, В. А. Емелин, В. В. Корнев38. Архетипический анализ сетевой среды проводит в своих трудах С. А. Шомова, а также болгарский исследователь Х. Кафтанджиев39.

Однако, несмотря на широкий спектр научно-специализированной литературы, посвященной выбранной автором тематики, по-прежнему является малоисследованной проблема цифровых форм легитимации политических режимов, купирования рисков их делегитимации в условиях информационного противостояния и трансформации классического государственного суверенитета в цифровой суверенитет. В работах о режимной легитимации практически нет анализа связей ценностных и цифровых феноменов. По этой причине настоящая монография нацелена комплексно изучить данные явления.

Для теоретической основы исследования выбран ряд концептуальных моделей. Во-первых, при анализе общих закономерностей легитимации режимов автор обратился к функциональному подходу. Он позволил рассмотреть цифровые технологии легитимации режимов во всем их многообразии через стратегические функциональные уровни легитимации властной системы: институциональный, технологический, персональный и ценностный. Функциональный ракурс привел к пониманию политического режима как порядка функционирования политической системы на основе различных цифровых технологий. При этом автор опирался на разработки в области функционального анализа (Ф. Гуднау, А. А. Богданова, С. Липсета, Г. Лассуэлла, Н. А. Баранова, А. И. Соловьева, Дж. Босча40). К адекватному пониманию особенностей легитимации и делегитимации позволили прийти теоретические схемы легитимационных кризисов Ю. Хабермаса и К. фон Гальденванга41. Изучение феномена информационных войн и цифрового суверенитета потребовало анализа технологии внешней легитимации через модель «факта-признания» В. Л. Цымбурского42.

Во-вторых, большую роль в интерпретации общих, схожих коммуникационно-сетевых параметров легитимации режимов сыграли следующие концепты: сетевой власти М. Кастельса43 (осмысление центральных сетевых узлов как опорных точек режима); аутопойезиса и бинарных кодов Н. Лумана44; символического интеракционизма Г. Блумера45 (понимание конструирования политических смыслов в механизме постоянного сетевого взаимодействия — символических обменов); социотехнической реальности (на основании работ Г. Ловинка, И. А. Исаева)46; коммуникационного капитализма Дж. Дин47. Автор опирался и на модель интерпретации соотношения уровней политической повестки М. Н. Грачева48. Помимо этого, были задействованы наработки А. Тойнби и Р. Жирара в области миметической теории. При аналитической проработке закономерностей цифровизации автор опирался на ряд тезисов Л. Мановича, Б. Лэша, Н. Срничека, а также С. В. Володенкова (модели цифровых капсул и цифровой стигматизации).

В-третьих, принципы аксиологического анализа были использованы при выявлении ценностно-цивилизационных особенностей разных политических режимов. С этой целью автор обратился к другим теоретическим разработкам: концепту «вызова-и-ответа» А. Тойнби49, концепции «лимитрофов» В. Л. Цымбурского50, модели «нового варварства» А. А. Кара-Мурзы51, аналитическому наследию в области цивилизационных различий А. С. Панарина52. Также автор обращался к концепту гегемонии А. Грамши, архетипическому анализу коммуникаций С. А. Шомовой и отечественным разработкам в области политики памяти53.

В качестве основных методологических оптик были использованы приемы компаративистики, социологического опроса, контент-анализа сообществ социальных сетей. Вспомогательным методом стал SWOT-анализ.

Другой вспомогательной, но не менее важной методологической оптикой стала модель учета больших политических данных (Political Big Data), предполагающая систему автоматического сбора, анализа и графической визуализации поисковых запросов населения конкретной страны с помощью сервиса Google Trends.

Эмпирическая база исследования предполагает опору автора на анализ социологических опросов (Опрос отдела сравнительных политических исследований Института социологии РАН, июнь 2019 г. (ОСПИ-2019), 700 респондентов; опросы Левада-центра54 (2019, 2020, 2021 гг.); опросы ВЦИОМ (2019, 2020, 2021 гг.), опрос центра Pew Research «Democratic Rights Popular Globally but Commitment to Them Not Always Strong», весна 2019 г., 34 стран. Использовались и данные мировых рейтингов (Polity, 2018; Worldwide Governance Indicators, 2018; Fragile States Index, 2019; Regimes of the World, 2016; World Happiness Report, 2020; The UN E-Government Development Index, 2018; Global ICT Development Index, 2017; Networked Readiness Index, 2016; Dimensions of national cultures, 2015; World Values Survey, 2014 и др.).

Также автором на базе кафедры политологии и права Московского государственного областного университета в ноябре 2019 г. был проведен анкетный опрос «Компьютерные игры и политика памяти», 1100 респондентов. Дополнительные эмпирические данные были получены автором самостоятельно в ходе применения сервиса Google Trends.

Основная цель исследования состоит в комплексном анализе и концептуализации легитимационных технологий политических режимов, осмысление возможности их оптимизации применительно к условиям процесса цифровизации.

Для достижения поставленной цели были определены конкретные задачи:

— выявить общее и специфичное в политологическом осмыслении категориальной сущности легитимации;

— определить характерные черты процесса цифровизации для общества и политического режима;

— изучить феномен сети в механизме легитимации политического режима;

— рассмотреть особенности и тенденции исследований в политической коммуникативистике через аксиологический ракурс;

— оценить возможности и недостатки методологической оптики Big Data в анализе цифровых маркеров легитимации и делегитимации политического режима;

— обследовать существующие показатели легитимации политического режима;

— проанализировать инновационные технологии формирования институционального доверия на примере порталов электронного правительства и систем искусственного интеллекта;

— исследовать политическую идентичность в сетевых коммуникациях через приемы конструирования и воспроизводства провластных сообществ;

— выяснить особенности технологий мемификации и хэштегирования в установлении режимом цифровой политической повестки;

— разобрать кейсы использования сайтов, сетевых сообществ и приложений, чтобы выяснить характер адаптации доминирующих партий к цифровому обществу;

— исследовать возможности и проблемы реализации политики памяти через призму теории и практики игр;

— очертить предпосылки внедрения и распространения 3D-технологий имидж-позиционирования политических лидеров;

— обозначить перспективы и угрозы применяющихся технологий информационной гегемонии для цифрового суверенитета страны;

— проанализировать техники политических интриг в сетевых коммуникациях, предложив комплекс рекомендаций по деконструкции фейков;

— разработать модель демократической цифровой платформы, способной стать легитимационным элементом политического режима России.

Также сформулирована основная исследовательская гипотеза: технологии легитимации современных политических режимов попадают в зависимость от цифровых условий социотехнической реальности (фиджитал-мира) — тесного переплетения реального и виртуального пространства, поэтому социальное уже нельзя рассматривать в жестком отрыве от технического. При этом социотехническая реальность, как результат цифровизации, имеет противоречивый характер: с одной стороны, цифровые платформы поддерживают социальную среду и политическую коммуникацию, внося элементы экстерриториальности, мультимедийности, оперативной связи между властью и гражданами, однако, с другой стороны, алгоритмы и технические параметры данных цифровых платформ и ресурсов меняют социальную реальность, закладывая ряд диспропорций — навязывание обществу стандартизированных коммуникационных моделей; цифровое неравенство между категориями граждан (от доступа к цифровым ресурсам до уровня качества этих ресурсов); появление между гражданином и политическим режимом многочисленных коммерческих посредников, оказывающих цифровые услуги; нарастание асимметрии в человеко-машинном интерфейсе, когда гражданин начинает согласовывать свои действия и поведение с параметрами информационно-технических систем.

Можно предположить, что форсированная цифровизация, спровоцированная пандемией COVID-19, произведет необратимые трансформации в социально-политических отношениях и дизайне политического управления, изменит конфигурацию существующих демократических режимов, свяжет легитимационные практики со все более гибкими формами цифрового мониторинга, контроля в виде рейтингов, плагинов, алгоритмов и разнообразных систем учета. Политические режимы станут активно использовать алгоритмы для коррекции политического поведения граждан. Это на практике будет являться внешне обезличенной «властью алгоритма». Однако тенденция к стандартизации и унификации действий граждан приведет к ответной реакции в виде возникновения протестных движений, кибертерроризма и, соответственно, делегитимационым рискам, если режимы будут сохранять дисбаланс между внедрением новых форм цифрового контроля и внедрением новых форм цифровой демократии.

Согласно дополнительной рабочей гипотезе, цифровизация современных политических режимов осуществляется неравномерно и в основном посредством глав государств, исполнительной власти, ее силовых органов и в меньшей мере за счет законодательных, партийных, парламентских структур. Это формирует риски цифрового неравенства и угрозы для демократии.

Теоретическая значимость работы видится во введении в политическую науку ряда новых научных понятий, разработке концептуальных схем, объясняющих закономерности цифровизации политической сферы через феномен социотехнической реальности, а также в уточнении отличий внешней и внутренней легитимации политических режимов. Полученные результаты могут быть задействованы при разработке цифровой демократической платформы, нацеленной на устранение цифрового неравенства, введения практики полноценного обсуждения и решения проблем граждан России. Помимо этого, материалы монографии можно использовать при составлении курсов «Политический менеджмент», «Сравнительная политология», «Политические партии, союзы и движения в современной России», «Политическая география современного мира», а также при составлении спецкурсов по политологии.

[9] Бурлацкий Ф.М., Галкин А. А. Современный Левиафан: Очерки политической социологии капитализма. М.: Мысль, 1985. 384 с.; Бурлацкий Ф. М. О политической науке: Избранные произведения. М.: Изд. Моск. унив., 2013. 328 с.

[4] Lorch J., Bunk B. Using Civil Society as an Authoritarian Legitimation Strategy: Algeria and Mozambique in Comparative Perspective // Democratization. 2017. Vol. 24. № 6. P. 987–1005; Бедерсон В. Д. Гражданские ассоциации и политический режим в мировой недемократической практике: между политическим контролем и социальной эффективностью // Полис. Политические исследования. 2020. № 2. С. 37–52.

[3] Арендт Х. Vita Activa, или О деятельности жизни / пер. с нем. и англ. В. В. Бибихина. 2-е изд. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. 416 с.; Адорно Т. Исследование авторитарного характера / пер. с нем. М. Н. Попова, Л. К. Латышевой, М. В. Кондратенко. М.: Серебр. нити, ЦГИ, 2020. 414 с.; Хантингтон С. Политический порядок в меняющемся обществе. М.: Прогресс-Традиция, 2004. 480 с.; Господство против политики: российский случай. Эффективность институциональной структуры и потенциал стратегических политических изменений / отв. ред. С. В. Патрушев, Л. Е. Филиппова. М.: Политическая энциклопедия, 2019. 319 с.; Голосов Г. В. Автократия, или Одиночество власти. СПб.: Изд. Европ. ун. в Санкт-Петербурге, 2019. 160 с.; Tullok G. Autocracy. Hingham: Kluwer Academic Publ., 1987. 231 p.; Lührmann A., Tannenberg M., Lindberg S. I. Regimes of the World (RoW): Opening New Avenues for the Comparative Study of Political Regimes // Politics and Governance. 2018. Vol. 6. Iss. 1. P. 1–18.

[2] Марк Аврелий. Наедине с собой. Размышления / пер. с греч. С. Роговина. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. С. 114, 120.

[1] Конференция по искусственному интеллекту // URL: http:// kremlin.ru/events/president/news/64545 (дата обращения: 28.09.2021).

[8] Кудряшова И. В. Режимные трансформации на современном арабском Востоке // Политическая наука. 2012. № 3. С. 149–167.

[7] Даль Р. А. Полиархия: участие и оппозиция. М.: Изд. дом ВШЭ, 2010. 288 с.; Эйзенштадт Ш. Н. Парадокс демократических режимов: хрупкость и изменяемость (I) // Полис. Политические исследования. 2002. № 2. С. 67–81; Гельман В. Я. Расцвет и упадок электорального авторитаризма в России // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики). 2012. № 4(67). С. 65–88; Ильин М. В. Альтернативные политические формы в исторических временах и цивилизационных пространствах (I) // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики). 2014. № 4(75). С. 58–70.

[6] Панов П. В. Институты, идентичности, практики: теоретическая модель политического порядка. М.: РОССПЭН, 2011. 230 с.

[5] Quermonne J.-L. Les regimes politiques occidentaux. Paris: Éditions du Seuil, 1986. 316 p.

[29] Федорова М. М. Суверенитет как политико-философская категория Современности // Философский журнал. 2009. № 1(2). С. 154–164; Шевченко В. Н. Информационная война Запада с исторической памятью россиян: логико-исторический аспект // Философские науки. 2015. № 6. С. 7–21; Манойло А. В. Информационные войны и психологические операции. Руководство к действию. М.: Гор. лин. Телеком, 2018. 496 с.; Винник Д. В. Цифровой суверенитет: политические и правовые режимы фильтрации данных // Философия науки. 2014. № 2 (61). С. 95–113; Ефремов А. А. Формирование концепции информационного суверенитета государства // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2017. № 1. С. 201–215.

[28] Антоновский А.Ю., Бараш Р. Э. Социально-сетевые движения как метафора искусственного интеллекта // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2019. № 50. С. 5–20. DOI: 10.17223/1998863X/50/1; Жуков Д. С. Искусственный интеллект для общественно-государственного организма: будущее уже стартовало в Китае // Журнал политических исследований. 2020. Т. 4. № 2. С. 70–79 // URL: https://naukaru.ru/ru/nauka/article/38592/view (дата обращения: 19.05.2022); Быков И. А. Искусственный интеллект как источник политических суждений // Журнал политических исследований. 2020. Т. 4. № 2. С. 23–33 // URL: https://naukaru.ru/ru/nauka/article/38589/view (дата обращения: 29.03.2022).

[27] Ansolabehere S., Hersh E. Validation: What Big Data Reveal About Survey Misreporting and the Real Electorate // Political Analysis. 2012. № 20(4). P. 437–45; Kosinski M., Wang Y., Lakkaraju H., Leskovec J. Mining Big Data to Extract Patterns and Predict Real-Life Outcomes // Psychological Methods. 2016. Vol. 21. № 4. P. 493–506; Clark W. R., Golder M. Big Data, Causal Inference, and Formal Theory: Contradictory Trends in Political Science? // PS: Political Science & Politics. 2015. Vol. 48. Issue 1. P. 65–70; Володенков С. В. Технологии Big Data в современных политических процессах: цифровые вызовы и угрозы // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2018. № 44. С. 205–212; Володенков С. В. Интернет-коммуникации в глобальном пространстве современного политического управления: навстречу цифровому обществу. М.: Проспект, 2021. 416 с.

[26] Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 608 с.; Dean. J. Communicative Capitalism and Class Struggle // Spheres: Journal for Digital Cultures. 2014. № 1. P. 1–16; Грачев М. Н., Евстифеев Р. В. Политический язык и жанры политической коммуникации в современном Интернете (опыт стран Северной Америки и Западной Европы) // Журнал политических исследований. 2019. Т. 3. № 3. С. 46–57 // URL: https://naukaru.ru/ru/nauka/article/33301/view (дата обращения: 29.03.2022); Публичная политика: Институты, цифровизация, развитие: Колл. моногр. / под ред. Л. В. Сморгунова. М.: Аспект Пресс, 2018. 384 с.

[25] Манович Л. Язык новых медиа. М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. 400 с.; Кехлер Г. Новые социальные медиа: шанс или препятствие для диалога? // Полис. Политические исследования. 2013. № 4. С. 75–87; Срничек Н. Капитализм платформ. 2-е изд. / пер. с англ. М. Добряковой. М.: Изд. дом. ВШЭ, 2020. 128 с.

[24] Григорянц Г. Г. Три модели легитимации власти // ԼրաբերՀասարակական Գիտությունների. 2004. № 2. С. 144–159; Гасратова Ф. М. Современные технологии и механизмы легитимации власти // Вестник университета. 2014. № 16. С. 21–25, Мясников С. А. Легитимация и обоснование политики: анализ концептуальных разграничений // Политическая наука. 2019. № 3. С. 222–235.

[23] Попова И. Социологический подход к исследованию легитимности и легитимации // Социология: теория, методы, маркетинг. 2001. № 3. С. 21–41.

[22] Haldenwang von Ch. Measuring Legitimacy — New Trends, Old Shortcomings? Bonn: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, 2016. 36 p.

[21] Хабермас Ю. Проблема легитимации позднего капитализма / пер. с нем. Л. В. Воропай. М.: Праксис, 2010. 264 с.

[31] Gerbaudo P. The Digital Party: Political Organization and Online Democracy (Digital Barricades). Pluto Press, 2018. 224 p.; Dommett К., Kefford G., Power S. The digital ecosystem: the new politics of party organisation in parliamentary democracies // Party Politics. 2020. February. P. 1–11.

[30] Разуваев В. В. Анатомия политической интриги. М., СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2019. 184 с.; Ильченко С. Н. Фейк как политический формат в современной медиасреде // Гуманитарный вектор. 2015. № 3 (43). С. 98–101.

[19] Easton D. A Re-assessment of the Concept of Political Support // British Journal of Political Science. 1975. Vol. 5. № 4. P. 435–457; Медведев Н. П. Стабильность политической системы: теория и российская практика // Вестник Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина. 2007. № 4 (17). С. 63–70.

[18] Салмин А. М. Современная демократия: очерки становления и развития. М.: ФОРУМ, 2009. 384 с.

[17] Липсет М. Политический человек: социальные основания политики / пер. с англ. Е. Г. Генделя, В. П. Гайдамака, А. В. Матешук. М.: Мысль, 2016. 612 с.

[16] Held D. Models of Democracy. Stanford: Stanford University Press, 3rd ed, 2006. 352 p.

[15] Beetham D. The Legitimation of Power. Palgrave, 1991. 267 p.

[14] Шмитт К. Понятие политического. СПб.: Наука / пер. с нем. А. Ф. Филиппова, А. П. Шурбылева, Ю. Ю. Коринеца, 2016. 568 с.

[13] Вебер М. Политика как призвание и профессия / пер. с нем. и вступит. статья А. Ф. Филиппова. М.: РИПОЛ классик, 2018. 292 с.

[12] Парсонс Т. О структуре социального действия / пер. с англ. М.: Академический проект, 2018. 435 с.; Баранов Н. А. Современная демократия: эволюционный подход. СПб.: Балт. гос. технич. ун-т, 2007. 208 с.

[11] Levitsky S., Way L. A. Competitive Authoritarianism: Hybrid regimes after the Cold War. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 537 p.; Domingues J. M. Political Regimes and Advanced Liberal Oligarchies // Constellations. 2018. Vol. 26. Iss. 1. P. 78–93; Харитонова О. Г. Недемократические политические режимы // Политическая наука. 2012. № 3. С. 9–30; Розов Н. С. Динамика гибридных режимов и устойчивость/хрупкость неототалитаризма // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики). 2018. № 1(88). С. 30–46.

[10] Туровский Р. Ф. Региональные политические режимы в России: к методологии анализа // Полис. Политические исследования. 2009. № 2. С. 77–95.

[20] Ачкасов В.А., Елисеев С. М., Ланцов С. А. Легитимация власти в постсоциалистическом российском обществе. М.: Аспект-Пресс, 1996. 127 с.; Завершинский К. Ф. Легитимация политической власти: морфология научного дискурса // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2016. Т. 12. № 4. С. 4–18.

[49] Тойнби А. Дж. Постижение истории / пер. с англ. Е. Д. Жаркова. М.: Академический проект, 2019. 802 с.

[48] Грачев М.Н. О соотношении концепций установления повестки дня и фрейминга // Век информации. 2018. Т. 2. № 2. С. 94–96.

[47] Dean J. Communicative Capitalism and Class Struggle // Spheres: Journal for Digital Cultures. 2014. № 1. P. 1–16.

[46] Ловинк Г. Критическая теория интернета. М.: Ad Marginem, Музей совр. иск. «Гараж», 2019. 304 с.; Исаев И. А. Технологии власти. Власть технологии: монография. М.: Проспект, 2019. 144 с.

[45] Блумер Г. Символический интеракционизм: перспектива и метод / пер. с англ. А. М. Корбута. М.: Элементарные формы, 2017. 346 с.

[44] Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории / пер. с нем. И. Д. Газиева, под ред. Н. А. Головина. СПб.: Наука, 2007. 621 с.

[43] Кастельс М. Власть коммуникации / пер. с англ. Н. М. Тылевич. М.: Изд. дом ВШЭ, 2017. 591 с.

[53] Ачкасов В. А. Роль политических и интеллектуальных элит посткоммунистических государств в производстве «политики памяти» // Символическая политика: сб. науч. тр. М.: ИНИОН РАН, 2012. Вып. 1. Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс / отв. ред. О. Ю. Малинова. C. 126–148; Малинова О. Ю. Кто и как формирует официальный исторический нарратив? (Анализ российских практик) // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики). 2019. № 3(94). С. 103–126. DOI: 10.30570/2078-5089-2019-94-3-103-126.

[52] Панарин А. С. Стратегическая нестабильность в XXI веке. М.: Эксмо, Алгоритм, 2004. 640 с.

[51] Кара-Мурза А.А. «Новое варварство» как проблема российской цивилизации. М.: Институт философии РАН, 1995. 211 с.

[50] Цымбурский В. Л. Россия — Земля за Великим Лимитрофом. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 144 с.

[39] Шомова С. А. От мистерии до стрит-арта. Очерки об архетипах культуры в политической коммуникации. М.: Изд. дом ВШЭ, 2016. 264 с.; Кафтанджиев Х. Мифологические архетипы в коммуникации. Харьков: Гуманитарный центр, 2016. 268 с.

[38] Фадеева Л. А. Сетевая идентичность // Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. / ред. И. С. Семененко, В. В. Лапкин, Л. А. Фадеева. М.: РОССПЭН, 2011. Т. 1. С. 67–69; Мартьянов Д. С. Сетевая идентичность: трансформация феномена и подходов к изучению // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2014. Т. 10. № 4. С. 142–160; Емелин В. А. Идентичность в информационном обществе. Монограф. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2017. 360 с.; Корнев В. В. Эгоистичный мем идеологии. М.: КАНОН + РООИ «Реабилитация», 2020. 267 с.

[37] Зубок В. М. Источники делегитимизации советского режима // Полис. Политические исследования. 1994. № 2. С. 88–97; Дуткевич П., Казаринова Д. Б. Страх как политика // Полис. Политические исследования. 2017. № 4. С. 8–21. DOI: 10.17976/jpps/2017.04.02; Бадретдинов И. Р., Бадретдинова С. А. Легитимация и делегитимация государственной власти как политический процесс // Общество: политика, экономика, право. 2019. № 11. С. 38–42.

[36] Бляхер Л. Е. Архаические механизмы легитимации власти в России // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики). 2008. № 3. С. 7–29; Скиперских А. В. Хлеб и зрелище: практики легитимации власти // Бизнес и дизайн ревю. 2016. Т. 1. № 3. C. 7–8.

[35] Соловьев А. И. Политический дискурс медиакратий: проблемы информационной эпохи // Полис. Политические исследования. 2004. № 2. С. 124–132.

[34] Вертешин А. И. Медиалегитимация политической власти в современной России. Архангельск: Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 2008. 260 с.; Пономарев Н. Ф. Стратегии и технологии медиалегитимации власти. Пермь: Перм. гос. универс., 2010. 192 с.

[33] Ветренко И. А. Игровые практики в политическом процессе: монография. Омск: Изд. Омск. гос. ун-та, 2009. 160 с.; Schulzke M. Military videogames and the future of ideological warfare // The British Journal of Politics and International Relations, 2017. Vol. 19. Issue 3. P. 609–626.

[32] López A. E. Invisible Participation: The Hologram Protest in Spain // Afterimage: The Journal of Media Arts and Cultural Criticism. 2016. Vol. 43. № 4. P. 8–11.

[42] Цымбурский В. Л. Конъюнктуры Земли и Времени. Геополитические и хронополитические интеллектуальные расследования. М.: Европа, 2011. 372 с.

[41] Хабермас Ю. Проблема легитимации позднего капитализма / пер. с нем. Л. В. Воропай. М.: Праксис, 2010. 264 с.; Haldenwang von Ch. Measuring Legitimacy — New Trends, Old Shortcomings? Bonn: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, 2016. 36 p.

[40] Goodnow F. Politics and Administration: A Study in Government. N.Y.: The Macmillan Company, L Macmillan & CO. Ltd, 1900. 270 p.; Богданов А. А. Очерки организационной науки. М.: Т8 RUGRAM, 2019. 354 с.; Bosch J. Van den. Mapping Political Regime Typologies // Przegląd Politologiczny. 2014. № 4. P. 111–124.

[54] АНО «Левада-Центр» внесена Минюстом РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Глава 1.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕГИТИМАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

Категория легитимации — одна из наиболее неоднозначных дефиниций в современных политологических работах. Разночтения в ее понимании происходит от теоретических, методологических, ценностных, цивилизационных отличий между ее исследователями. Но перед тем как перейти к ее рассмотрению, требуется разобрать другую связанную с ней дефиницию — политического режима.

1.1. Общее и специфичное в политологическом осмыслении категориальной сущности легитимации политического режима

Политический режим — ключевое рабочее понятие настоящего исследования. Вместе с тем важно заметить, что на данном этапе не существует его однозначного определения. Сначала сосредоточимся не на типологии, а на категориальной стороне явления. Развивалось порядка трех подходов к осмыслению самого этого феномена: институциональный, инструментальный и функциональный55.

Институциональный (структурно-ориентированный, нормативный, дихотомийный) подход развивался на страницах работ А. Токвиля, Дж. Сартори, М. Дюверже, А. Пшеворского, М. Альвареса, Ж.-Л. Кермонна, П. Калверта, Г. Н. Манова, Д. А. Керимова, П. В. Панова и других ученых. Согласно этому направлению, политический режим — это совокупность скрытых («черный ящик» политический системы) и явных структур общества, определяющих каналы доступа к ключевым правительственным должностям, а также те качества, ресурсы и стратегии, которые нужны кандидатам для обладания данными постами (такое определение дают в своей книге американский политолог Ф. Шмиттер и аргентинский политолог Г. О’Доннелл)56. На деле это означает механизм кадровой фильтрации, практикующий архаичные принципы кланового рекрутинга по элитным каналам, особые традиции карьерного продвижения и включающий современную систему образования.

На довольно схожие элементы анализа «старого порядка» (фр. ancien régime) в своей работе «Старый порядок и революция» указывал французский политический мыслитель А. Токвиль (разделение классов, ущемление политической свободы, образование и просвещение)57. Это означает, что институциональная традиция изучения политических режимов существует уже сравнительно давно. Французская политологическая школа также больше тяготеет к институциональной трактовке политического режима, рассматривающей его как набор элементов, обеспечивающих достижение политической власти. К примеру, профессор политической социологии Парижского университета М. Дюверже предложил для политического режима обозначение общественно-управленческого механизма, соединяющего системы голосования, выборов, принятия решения при участии в них групп интересов, политических партий и других акторов58. Профессор парижского Института политических наук Ж.-Л. Кермонн несколько уточнил категорию и понимает под политическим режимом совокупность институционального, идеологического и социологического порядка, формирующей на определенный временной период политическую власть конкретной страны59. Более категоричную позицию имел П. Калверт, который политическим режимом называл правительство либо последовательность нескольких правительств, где власть сохраняется у социальной группы60.

Институциональная трактовка сосредоточена на выстраивающих стратегии исторических акторах, концептуальных и макроколичественных сравнениях61, основана на привязке уровня прав и свобод человека к нормативной стороне государства. По сути, сторонники институционализма пишут о нормах либо институтах, способствующих достижению власти путем наследования или выборов, часто предпочтение отдается дихотомийности — делению режимов на демократические и авторитарные типы. Поэтому ограничением институциональной модели является фактическое отождествление политического режима с формой правления, что не дает важной для нас конкретизации этого феномена. Примечательно, что схожей традиции придерживались советские государствоведы. Но были и свои особенности. К примеру, Г. Н. Манов считал политический режим тождественным форме государства62, тогда как Д. А. Керимов описывал политический режим в виде особой внутренней формы государства, отличая ее от внешней формы — формы государственного устройства и формы правления63. Как верно отмечает российский исследователь М. Г. Тирских64, в настоящее время не очень корректно считать, что факт присутствия в соответствующем государстве монархической либо республиканской формы правления помогает четко определить разновидность политического режима.

Не объясняют институционалисты и наличие в демократиях и недемократиях существования схожего явления — политической элиты. Гиперболизация таких признаков демократии как многопартийность, выборность глав государств, легислатур вызывает критику65, так как оставляет за скобками феномен авторитета партий и политических лидеров, способный подточить демократический режим.

В современной российской политологии предпочитают уходить от жесткой институциональной привязки при категоризации политического режима. Так, мнение профессора А. П. Цыганкова близко к институциональному видению, хотя оно включает элементы функционального и инструментального подходов. Он считает, что политический режим — это совокупность различных властных структур, функционирующих в условиях политической системы и ориентированных на ее упрочнение с помощью специфических интересов и методов66. П. В. Панов также делает чрезвычайно глубокое замечание о том, что политический порядок (режим), как постоянный процесс воспроизводства политических практик, институционализируется одновременно на макро- и микроуровне — уровне политий (политических сообществ)67. В работе Панова в общем контексте рассматриваются идентичность и политическая легитимация.

Несмотря на критику теории модернизации, последующие транзитологические исследования перехода автократий в демократии и обратных процессов способствовали развитию неоинституционализма и новых подходов. В частности, С. Хантингтон стал обращать внимание на проблемы легитимации у авторитарных режимов; Ф. Риггс пришел к выводу о стабильности однопартийных режимов (КНДР, Куба) и нестабильности президентской формы правления из-за усиления бюрократии с одновременной деградацией демократических практик (за исключением США); Ф. Шмиттер выявил неконсолидированные демократии в Азии, Восточной Европе и Латинской Америке с рисками возвращения к автократии; Р. Саква выдвинул тезис о «режимной системе», сохраняющей латентные риски стабильности из-за сочетания демократических и недемократических элементов; Дж. Герчевски исследовал режимную легитимацию через воспроизводство лояльности за счет идеи отсутствия альтернативы. И, тем не менее, как справедливо отмечает И. А. Быков, изучение легитимации авторитарных режимов по-прежнему существует на периферии исследовательских проектов68.

Инструментальный (процессно-ориентированный, трихотомийный, социологический) подход предполагает, что политический режим — это набор приемов и методов осуществления политической власти в социуме. К нему можно отнести таких авторов как Р. Даль, М. Касиоровски, М. Фуко, Т. Карл, Л. Вэй, С. Левицки, А. Шедлер, Дж. Домингес, Ф. М. Бурлацкий, К. В. Мельников, В. Г. Ледяев, А. Л. Громыко, И. А. Исаев и др.

Ф. М. Бурлацкий, один из основателей отечественной политической науки, отмечал, что в российских исследованиях данная категория с самого начала трактовалась в виде системы методов государственной власти69. Хотя в своей совместной книге с А. А. Галкиным он пишет, что при анализе политического режима важно изучать не только методы управления и господства, но и понимать характер группировок правящего класса, правящих партий, коалиций и оппозиции70. А. Л. Громыко также отмечает, что политический режим является совокупностью методов и приемов, благодаря которым правящая элита (группа элит) экономически и политически господствует в обществе71. Американский политический социолог М. Манн в исследовании политических режимов также акцентирует внимание на правящих группах или коалициях, меньше уделяя внимание институциональной стороне этой темы72.

Теория полиархии Р. Даля также учитывает инструментальный параметр. Американский политолог пишет о так называемой дуальности методов правительства: силовых (армия, полиция) и несиловых (поощрение, убеждение, контроль информации, экономических ресурсов, политической социализации и образования)73. С инструментальной моделью тесно связана и позиция, согласно которой политический режим означает установленный правилами практики политической власти способ принятия политических решений74. Правда, инструментальный подход смешивает политический режим с властными ресурсами. И, безусловно, сохраняется высокая степень гиперболизации значимости эволюции политических технологий, их противоречий с запаздывающими в развитии институтами75. Иногда авторы изучают технологии власти через призму гомеостаза — стабилизации системы76.

И все же инструменталисты выходят за жесткие рамки институционализма «демократичность — авторитарность», больше уделяя внимания процессам и факторам демократизации. Отличительной чертой этого подхода является трихотомийность — изучение третьего типа политических режимов — гибридных. Политологическим прорывом в этом направлении послужила работа С. Левицки и Л. Вэй, которые ввели категорию «ровного игрового поля» (a level playing field)77, подразумевая под этим эволюцию ряда режимов в сторону гибридных типов, которые стараются подражать демократиям, но сохраняют принципы привилегий и патронажа (кстати, совсем не исключено, что по причине эволюции политических режимов как раз и возникали разные трактовки и классификации данного феномена). Инструменталистами выделяются несколько типов гибридных режимов — конкурентный (политическая элита зависит от фактора неопределенности выборного процесса), гегемонистский (создается лишь демократический фасад), закрытый авторитарный, электоральный авторитарный (допускаются выборы, многопартийность, инакомыслие)78 и либерально-демократический79 (переходная форма между демократией и диктатурой, зависимая от медиаолигополий).

Ответом на шаткие основания выделения гибридных режимов стала критика инструментального подхода. Г. В. Голосов замечает, что дефиниция гибридных режимов по началу был отнесена к авторитарным порядкам, описывая имитацию демократии. Однако, по мнению Голосова, признак гибридности нечеток и совсем не отражает фундаментальный характер отдельного вида политического режима80.

Наконец, есть функциональный подход, одним из разработчиков которого после Г. Спенсера был Ф. Гуднау, создатель и первый глава Американской ассоциации политической науки. Гуднау в своей монографии разделял политические и государственно-административные функции, а также основные, вторичные функции власти81. Постепенно появляются новые работы о весомом вкладе в изучение функциональной стороны управленческих систем А. А. Богдановым. Идеи Богданова пересекаются с теорией функционирования системы, кибернетикой, поднимают вопрос изоморфизма социальных, физических и биологических законов, подчеркивают аспект большей организованности центральных систем в сравнении с периферийными, а также включают понятие «дегрессивных комплексов»82 — ограничителей разнообразия (по сути, современных цифровых легитимационных технологий режима). Аналитическая оптика Богданова на практике позволяет соотносить легитимацию режима с ассимиляцией (тех же интернет-сообществ, современных пользователей), а делегитимацию с дезассимиляцией83.

Согласно функциональному подходу, политический режим — это порядок (способ) функционирования политической системы (Г. Спенсер, Ф. Гуднау, Э. Дюркгейм, А. Грамши, А. А. Богданов, Г. Лассуэлл, Н. Луман, Т. Парсонс, Д. Истон, Р. Мертон, Дж. Линц, Э. Степан, Б. Малиновский, Г. Блумер, К. фон Гальденванг, Дж. Босч, В. Г. Афанасьев, Г. П. Щедровицкий, И. И. Кравченко, А. И. Соловьев, Н. А. Баранов и др.). В современной политологии такое видение опирается на тезис одного из основателя Чикагской школы политического бихевиорализма Г. Лассуэлла, по которому у каждой фазы политико-управленческой деятельности есть функциональное значение84, а режим функционирует с целью минимизации в политическом процессе элементов принуждения. Лассуэлл сводил основной функционал системы к трем направлениям: наблюдению и надзору за обстановкой; налаживанию взаимодействия частей социума исходя из трансформации среды; передаче опыта от поколений85. Американский политолог Д. Истон дает схожее, но обладающее определенным отличием определение. Политический режим им видится в виде формализованного способа, упорядочивающего политические отношения86. В функционализме социальное действие порождает структуру, саму систему, процессы которой рассматриваются во взаимосвязи и как нацеленные на обеспечение ее целостности. На деле структура — это закрепившаяся в политии функция.

Первостепенное значение имеют работы Т. Парсонса. Они стали своеобразным мостом, которые связали функциональный подход с институциональным. Ученый выделял не только системные, но и функциональные компоненты режима, например, культуру, формирующей интерпретации, а значит, имеющей принципиальное значение для легитимации порядка. Парсонс детализировал подход, аргументировав значение функций целедостижения, адаптации системы к внешней среде, интеграции компонентов системы и регуляции латентных напряжений системы87. Я. Уатэкер спорил с таким подходом, так как он игнорировал нюансы дисфункциональности. Критикуя парсоновскую модель, Р. Мертон акцентировал аспекты латентных, явных функций, амбивалентности, когда одни и те же явления, элементы могут быть функциональными для одних и дисфункциональными для других социальных единиц88. Тогда как Н. Луман был сосредоточен на вопросах функциональной дифференциации.

Функциональной ролью гегемона в обеспечении воспроизводства и сохранения политического режима А. Грамши наделял партии и интеллигенцию89, прямо называя представителей последней «функционерами». А. Рэдклифф-Браун и Б. Малиновский, как и Парсонс, рассматривали адаптационные возможности системы. Малиновский сближал функцию с соответствием системы социальным потребностям90.

Развивается функционализм и в России. Академик В. Г. Афанасьев в рамках своей модели социальной и политической информации раскрыл сущность системы в преобразовании информации в обеспечивающий функционирование набор внутренних и внешних связей. По мнению философа, в результате функционирования система аккумулирует опыт по решению проблемных ситуаций (что похоже на модель обучающейся нейронной сети). Возникающая в ходе постоянных возмущений подвижная «модель-решение» программирует режим функционирования системы с широким диапазоном управленческой корректировки91. Отечественный философ и методолог Г. П. Щедровицкий говорил о функциональных свойствах структуры, возникающих благодаря линейным (целеполагание) и функциональным (детерминация, учет управленческих ограничений и сложностей) связям элементов92. Работы И. И. Кравченко показывают, что режимная легитимация связана с трехмерным функциональным пространством (уровни макро-, мезо- и микрополитики) и управляемым функциональным временем93 (что можно связать с политикой памяти).

Профессор факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета Н. А. Баранов считает, что политический режим — это способ функционирования политической системы социума, характеризующий политическую жизнь в стране, отношение органов власти к правовым основаниям своей деятельности, а также уровень политической свободы94. Российский политолог А. И. Соловьев под политическим режимом описывает не только институциональный дизайн — набор важнейших методов функционирования базовых властных институтов, практикуемых ими ресурсов приемов принуждения, структурирующих взаимодействие общества и государства, но и стиль отправления институтами собственных функций. Стиль режима им отслеживается по характеру деятельности политических лидеров и политической команды95. Это принципиально важное замечание. В современном сетевом обществе по стилю политической активности лидеров, партий, государства в киберпространстве можно определить специфику режима. Соловьев предлагает и другую интересную мысль: в настоящее время преимущество узкого круга коалиций элиты достигается сужением политико-административной сферы, утратой институтами представительской функции интересов граждан, а также использованием представителями этой элиты специфических технологий96. Отсюда актуальность приобретает коммуникационный и аксиологический аспекты изучения политических режимов.

Функциональная оптика способствует скрупулезному рассмотрению политического режима через коммуникационно-цифровой ракурс. Но оценка роли коммуникаций в функционировании режимов отличается разнообразием: одни авторы ратуют за прогрессивную роль коммуникаций в построении оптимального обратного контура между обществом и властью97, тогда как другие98 усматривают в них опасность режимной делегитимации. Конечно, у подхода есть и свои ограничения. Критики указывают на игнорирование этим подходом проблем эволюции политических режимов, противоречий социальных групп99. В любом случае функционализм активно развивается, впитывая достижения институционализма и инструментализма. Поэтому в настоящей работе будет предпринята попытка синтезировать его с другими подходами, учтя факторы цифровизации, ценностно-символические элементы режимных трансформаций и субъект-объектных политико-управленческих отношений. Отправной точкой в этой адаптации функционализма здесь послужат наработки А. А. Богданова и закон необходимого разнообразия У. Эшби — оптимальное управление возможно, если разнообразие управляющего субъекта соответствует разнообразию управляемого объекта100. Иначе говоря, если в группах общества в ходе цифровизации распространяются социальные сети, компьютерные игры, веб-приложения, то политический режим должен приводить свои технологии легитимации в соответствие с подобными трендами, иначе его ждет дисфункциональность и делегитимация.

К. фон Гальденванг соотносит политический режим (political regime) с политическим порядком (political order), его субъектами (ruler) и объектами управления (ruled), механизмами воздействия на общественное мнение101. Очевидно, что источником политического режима можно определить субъект (или политическую элиту), его технологии и механизмы воздействия на объект. Рассмотрение политического режима через субъект-объектные отношения помогает лучше применить к нему функциональный подход.

Чрезвычайно важное дополнение в этот вопрос вносит российский политолог В. Г. Ледяев, переосмысливший тезис «третьего лица власти» С. Льюкса и рассматривающий под политической властью способность субъекта в соответствии со своими намерениями осуществлять подчинение объекта в политической сфере. И, как справедливо комментирует Ледяев, данное подчинение объекта субъектом (элитой) обеспечивается через довольно разнообразные способы воздействия на поведение и сознание граждан102: а) убеждение (аргументацию), б) манипуляцию (утаивание информации), в) побуждение (позитивную мотивацию), г) принуждение (угрозу санкций), д) силу (непосредственное влияние на объект) и е) авторитет (добровольное подчинение субъекту, признание его компетенций и знаний). Но изучение субъект-объектных отношений не стоит на месте.

Объекту власти может быть выгодно подчинение субъекту власти, но в отличие от него он не обладает такой целостностью, политическим целеполаганием, напротив, слабость объекта кроется в его фрагментированности, разобщенности103. На этом и основан механизм политической власти. Режим, как порядок функционирования властных отношений, процессов, связан не столько с силовым доминированием, а сколько с организацией, создающейся для достижения выявленных социальных целей — социальных аттракторов104. Подходя к точке бифуркации (социальному аттрактору), субъект власти должен понять суть флуктуаций и установить новую социальную цель, организуя процесс ее достижения.

Предназначение политического режима, как системы балансира, — справляться с постоянными бифуркациями, поддерживать функционирование институтов политической системы, соотносив политические функции с новыми трендами, процессами, вызовами общества, объектов власти и новыми задачами субъекта власти. Благодаря регулярной адаптации политического режима под социальные процессы, субъекты власти синстадиально, т. е. исходя из своих потребностей, способностей, ресурсов и условий осваивают все новые и новые социальные аттракторы — исторические стадии развития, которые порождают флуктуации. Если политический режим осмысливать через идею интегрирующей, консолидирующей политико-ценностной матрицы, сводящей разрозненные интересы индивидов к общим интересам, то такое видение хорошо укладывается в политическую философию Гераклита. Мыслитель противопоставлял логос-мир, как объективное, связанное с природой, индивидуальному и субъективному «разумению»105. В связи с этим заслуживает внимания и тезис Гераклита о Модераторе — установителе правила поединка между противниками106. Выражаясь гераклитовым языком, политический режим (Модератор) не просто формирует политические правила игры, но и не дает представителям разных политических интересов полностью уничтожить друг друга. Хотя, конечно, история знает случаи, когда режим, наоборот, старался полностью устранить опасного для себя противника.

Режимная дисфункциональность возникает в случае, если элита, как субъект власти, не осваивает социальные аттракторы, не перенастраивает функции действующего порядка из-за предпочтения своих и игнорирования общественных интересов. Фрактальный характер властных феноменов — субъектов и объектов власти107 — позволяет посмотреть на них как на явления со свойствами самоподобия — наличием повторяющихся микро- и макрополитических процессов в разных уровнях социальных систем (от партий до государств и цивилизаций). Но и сами социальные аттракторы (раздражители, политические вызовы, способные привести либо к укреплению, либо к падению режима) обладают фрактальной природой. Утверждение, что инертность субъектов сохраняет общество, имеет под собой некоторые основания108, однако если режим не адаптируется под социальные аттракторы, то последние могут стать для него репеллерами — источниками дисфункциональности. Другими словами, политическая власть — внутрисистемный, а не надсистемный компонент. Поэтому, если элита (субъект власти) самоустраняется от адаптации режимом социальных аттракторов, не решает системные цели общества, то она утрачивает фрактальные связи с внешней средой, а объект власти при такой дисфункциональности либо находит иной субъект власти, либо сам порождает новую элиту. Не так давно Дж. Хеймансом и Г. Тиммсом была предложена «нововластная» модель109, где «старая» власть предполагала отношения иерархии, подчинения и потребления, а «новая» власть — отношения широкого сотрудничества, самоорганизации, активного политического участия и ценности неформального сетевого управления.

Итак, политический режим как порядок раскрывается через базовые функции воздействия субъекта управления на объект управления (убеждение, манипуляцию, побуждение, принуждение, силу и авторитет). Хорошо сочетается с концептуальным анализом власти В. Г. Ледяева символический интеракционизм Г. Блумера, признающий важнейшей функцией общества формирование общественного мнения, функцией социального взаимодействия — формирование поведения его членов. Подход Блумера во многом обретает новую актуальность в условиях развития современных интернет-коммуникаций. Перечисляя основные положения символического интеракционизма, важно выделить три посылки Блумера: а) люди действуют по отношению к вещам исходя из значений, которые для них данные вещи сохраняют; б) значение вещей формируется в процессе взаимодействия людей друг с другом; в) значения могут применяться и изменяться при интерпретативном процессе110. Порядок, его стабильность и продолжительность, согласно Блумеру, проистекает от механизма транзакции — приспособления линий поведения людей друг к другу в форме их совместной или перекрестной деятельности. Этот символический механизм формирования порядка базируется на двух процессах — интерпретации и определении111. Если интерпретация — это установление значений слов или действий другого человека, то определение — это сообщение другому человеку указаний относительно того, как тому поступать (этот тезис актуален на фоне современной алгоритмизации власти, когда веб-приложения, алгоритмы начинают предлагать индивиду варианты решений). Результатом механизма транзакции является два варианта политического поведения граждан относительно существующего порядка — конформность (приверженность) и девиация (отклонение от него).

В подходе Г. Блумера лишь не хватает скрупулезного анализа технологий воздействия субъекта на объект, однако этот пробел прекрасно компенсируют работы В. Г. Ледяева и Г. Беккера. Последний развил интеракционизм, раскрыв функционирование порядка через выработку одними социальными группами правил поведения для других групп112. Беккер в своей книге на конкретных примерах описал процесс наклеивания ярлыков на противников порядка — девиантов (аутсайдеров).

Уточняя рабочий термин, важно заметить, что политический режим — это порядок функционирования институтов политической системы, предполагающий разнообразные способы воздействия субъекта управления на сознание и поведение объекта управления. Политическая система включает различные элементы в виде политических институтов — государство, правительство, партии, парламент, элиты, лидерство. В качестве гипотезы можно предложить следующий тезис — цифровизация политического режима ввиду его функциональной роли как раз наибольше проявляется, в первую очередь, в институте политического лидерства и правительства, а во вторую очередь в институтах парламентаризма и политических партий. В последующих главах эту гипотезу можно проверить в ходе анализа цифровой трансформации институтов правительства, партий и лидерства.

Представляется, что именно функциональный подход к политическому режиму отражает современную картину развития политических систем. В принципе, он способен учесть, как инструментальные, так и институциональные трактовки данного определения. Вполне возможно, что из-за категориальной нечеткости и параллельного развития трех подходов к политическому режиму появилось довольно множество вариантов его классификаций.

Помимо термина «политический режим», центральной категорией настоящего исследования является «легитимация», производная от дефиниции «легитимность». Если принять функциональный подход в трактовке политического режима, то нас будет в первую очередь интересовать легитимация порядка, способов функционирования политической системы. Легитимность (от лат. legitimus — согласный с законами, законный, правомерный) в широком смысле — это классическое согласие объекта управления с субъектом управления в вопросах политической жизни. В более конкретном понимании легитимность — это поддержка субъекта управления (политической элиты, правительства, правящих партий) со стороны самых широких групп населения113. Но легитимность не следует путать с легальностью — нормативной стороной существования власти.

Легитимация политического режима — это, по сути, процесс достижения и сохранения легитимности, а именно — согласия групп общества (объекта управления) и политической элиты (субъекта управления) по вопросам справедливости, оптимальности, эффективности, ценностей коммуникаций и практик действующих политических институтов. Под институтами же понимается устойчивый относительно политиков и обстоятельств набор правил и практик114. Дж. Ролз добавляет, что эти правила должны обязательно обладать публичностью115. Иначе в условиях современных коммуникаций не возникнет процесс легитимации. Легитимацию логично понимать, как двунаправленный процесс: а) достижения согласия, и в то же время — б) готовность населения к этому согласию116. Первая составляющая процесса является нисходящей легитимацией и фиксируется на уровне политических технологий, направленных субъектами власти на объект власти с целью конструирования лояльной оценки функционирования режима. Вторая составляющая процесса является восходящей легитимацией и связана с политическими эффектами — признанием или непризнанием режима легитимным со стороны населения по результату активности технологий нисходящей легитимации117. Она фиксируется с помощью показателей, рейтингов, индексов и опросов граждан. В данном исследовании основной упор будет сделан именно на политические технологии нисходящей легитимации. Очень близко приблизился к осмыслению сущности легитимации Гераклит, затронув в своем учении идею гармонии, а также Логоса — великого интеграла, где объединяются все противоположности118. Платон явно описывал схожий с легитимацией механизм, говоря о согласии, когда одна сторона (правители) клялась не усиливать свою власть при переходе от поколения к поколению, а другая сторона (народ) клялась не свергать правителей, если это условие будет соблюдаться119.

Для краткости изложения легитимация политического режима в данном исследовании будет в некоторых случаях обозначаться как «политическая легитимация», тогда как противоположный ему процесс — «политическая делегитимация». И если легитимацию логично соотнести с функциональностью режима, то делегитимацию с дисфункциональностью. При этом исследования А. М. Салмина позволяют говорить о квазилегитимационных технологиях режима120. Механизм управления процессом легитимации может осуществляться, контролироваться и корректироваться посредством различного спектра технологий — от традиционных до цифровых, которым и посвящается данная работа. Обоснование политики, проводимой субъектами режима по отношению к объектам власти, как раз и выступает этим механизмом обеспечения легитимации121. А в условиях цифровой среды обоснование политического курса все больше приобретает коммуникационный характер. В большинстве случаев технологии обоснования ориентированы на формирование позитивного образа режима.

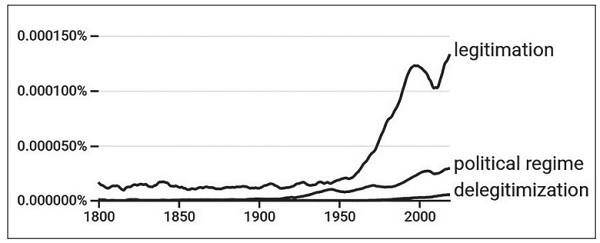

Интересно выявить динамику возникновения интереса ученого сообщества к категориям политического режима, легитимации, делегитимации и легитимности. Пока такие попытки предпринимались только в плане легитимации122. Обращение к ресурсу сбора больших данных Google Books Ngram Viewer позволило определить появление этих терминов в англоязычных печатных текстах (см. диагр. 1). Англоязычная коллекция текстов Google Books была выбрана по причине большей употребляемости выбранных терминов в данном языке. Из графика видно, что интерес к легитимации и политическому режиму в публикациях отмечается с 1960-х гг. (возможно, это связано с появлением сравнительных исследований западных политологов о демократии и авторитаризме), тогда как к делегитимации с конца 1990-х гг. (не исключено, что это можно объяснить крушением социалистических режимов).

Одних параметров согласия и поддержки для понимания природы политической легитимации недостаточно. Они могут достигаться манипулятивными приемами, в том числе через политический или экономический шантаж, а не только добровольным путем. Вот почему важно изучать такую сторону как доверие граждан и режима друг к другу, а также анализировать технологии формирования авторитета — убеждения населения властью в том, что функционирующие политические институты — наиболее подходящие для общества123. Важно и то, что доверие часто применяется именно к политическим институтам124. Авторитет и доверие — важные слагаемые легитимации как древних, так и современных политий125. На практике легитимацию режима можно изучать, к примеру, обращаясь к уровню институционального доверия.

Диаграмма 1. Частота употреблений научных категорий

в англоязычных текстах

Легитимность режима достигается посредством определенных технологий легитимации — дискурсивных, визуальных и других приемов формирования восприятия власти у целевых аудиторий населения126. Эти приемы являются частью ментального процесса, опосредованного политической культурой страны, и включают практики по налаживанию эффективной и надежной политической коммуникации, атмосферы доверия между властью и обществом, конструирование положительного образа политических институтов, правительства, политической элиты и ее лидеров. Делегитимация, как контрпроцесс, происходит: а) спонтанно, под действием многих внутренних и внешних факторов, б) либо осуществляется контрэлитой схожими технологиями, но с противоположной целью — дестабилизацией или разрушением политического режима (вариативные проявления: отказ от сотрудничества с режимом, пассивные, активные формы сопротивления, вооруженный захват власти)127. Что характерно, на фундаментальность аксиологической связи делегитимации политического режима и его же политической элиты обращали внимание еще античные авторы. Цицерон замечал, что с изменением нравов «первенствующих людей» государству может причиняться ущерб, так как те не только «…воспринимают пороки сами, но и распространяют их в государстве»128.

Как научная категория, легитимация трактовалась весьма неоднозначно за всю историю своего существования. Если в первейших государствах Египта и Месопотамии легитимация режима однозначно связывалась с божественным замыслом, то государства Античности дали первые эксперименты по гибридным формам легитимации, когда в полисном устройстве власти апеллировали как к воле богов, так и к санкции народного собрания (правда последняя также обладала сакральной легитимацией: vox populi — vox Dei). Средневековая европейская традиция первоначально была сосредоточена на сакральной природе власти и увязывала легитимацию с политиком, правившего в отличие от тирана на основании божественной воли и действующими законами129. Вместе с тем современные исследователи отмечают, что религиозный фактор изначально лишь обеспечивал лучшую легитимацию одновременно с другими факторами, например, авторитетом правителя130. С наступлением Возрождения возникает интерес политических мыслителей к антропоцентризму, распространяется светская культура и начинается процесс постепенной десакрализации традиционных политических институтов, что в итоге повлияло и на понимание феномена легитимации. Особенно эта переориентация с сакральных приемов легитимации к политико-технологическим становится видна со времени Макиавелли, который, конечно, полностью не отбрасывал традиции и ценности, больше сосредотачиваясь именно на светских приемах удержания и укрепления власти. Поэтому в его «Государе», «Истории Флоренции», «Рассуждениях на первую декаду Тита Ливия» появляются принципы политической аналитики, политического прогноза, советы по защите образа политика, организации политической повестки, лояльных политических сообществ131. Английский политический мыслитель Дж. Локк уже предлагает тезис, по которому правительство может считаться легитимным, если с его действиями согласны управляемые132. Э. Берк же увязывал легитимацию со спецификой режима и опытом, привычками населения. Со временем в политической публицистике возникло два основных подхода к осмыслению легитимации — нормативный и эмпирический.

Нормативное рассмотрение легитимации и ее конечной цели — легитимности (Х. Арендт, Б. Бредфорд, Дж. Джексон) большее внимание обращает на анализ действующих «правил игры» между обществом и властью, с помощью которых первое подчиняется, а вторая управляет. Нормативистов интересуют распространенные стандарты справедливости, добра в разных социумах, лежащие в основе легитимации. Тогда как эмпирический ракурс (М. Вебер, М. Доган) основан на желании ученых сделать исследование легитимации как можно более независимым от собственных воззрений и ценностей (иногда подход Догана причисляют к юридическому направлению). Здесь необходимо заметить, что наибольшую исследовательскую перспективу будет иметь, скорее, сочетание эмпирического и нормативного подходов к легитимации, а не жесткое следование какому-либо из них. Весьма показательно, что представители одного и того же подхода на деле часто критикуют друг друга (пример критики Вебера со стороны Догана это отлично подтверждает). Со временем подходов к легитимации стало больше. О. Ю. Бойцова выделяет социологический подход (Н. Луман, Т. Лукман, П. Бергер), номиналистическое, реалистическое направления (восходят к веберовским, парсоновским работам), философско-культурологический (М. Фуко, А. Кожев и др.) и политологический (С. Липсет, Д. Истон, Ф. Фукуяма и др.) подходы133. Однако, во многом подходы между собой пересекаются.

Одним из первых аспекты легитимности стал детально разбирать немецкий социолог М. Вебер134, предложив традиционную, харизматичную и рационально-правовую модели данного явления. Техники легитимации также выводились из данного теоретического триптиха. Критическая оценка этого подхода появилась еще до институционализации российской политологии. Советский автор В. П. Макаренко, изучая этот вопрос, отметил, что Вебер взял схожую схему из концепта Гегеля единства прав и обязанностей, где тот предположил, что порядок — это универсальная ценность, которая конституирует всю область политического сознания. Макаренко обращает внимание и на другое пересечение идей Вебера и Гегеля, которые указывали, что индивид разумен и свободен лишь тогда, когда он склоняется перед политическим порядком135. Критикуя подобную точку зрения, нужно иметь ввиду, что Вебер, как и Гегель, пытались постичь мир политики, отталкиваясь от объема научных знаний, терминологии и теории своего исторического времени, поэтому признавать их тезисы о легитимации в виде какого-то готового рабочего шаблона — довольно необъективное занятие.

М. Доган относится к веберовской модели легитимации как к анахронизму, аргументируя это постепенным исчезновением традиционной и редкостью харизматичной формы легитимации136. Подход, которого придерживается Доган, выделяет материальную (имеющиеся обстоятельства) и формальную (существующая документация) стороны легитимации137. Исследователь критикует веберовскую классификацию, в частности, за то, что она не показывает связь демократии с другими социально-политическими феноменами138. Но это не совсем корректно: во-первых, в период творческой активности Вебера демократический режим не был повсеместно распространен, во-вторых, некого единого типа демократии не существует до сих пор. Скорее, можно наблюдать уникальные разновидности или мимикрию под существующую политическую конъюнктуру: харизматическая легитимация до сих пор встречается, трансформируясь в формы левого и правого популизма (что видно на примере европейских и латиноамериканских режимов), а к традиционной легитимации все чаще начинают апеллировать политики в постсоветских режимах, затрагивая тему традиционных ценностей, политики памяти, связи поколений и времен, если им не достает поддержки со стороны общества.

Ввиду этих обстоятельств заслуживает интереса другой тезис Догана, согласно которому пронизывающая все общество коррупция выступает признаком делегитимации режима. Есть и маркер делегитимации — меры принуждения со стороны власти становятся сильнее, когда снижается уровень легитимности. Доган отмечает, что веберовские идеальные виды легитимации не отражают реалий современных режимов, которые все больше формируют властные механизмы на принципах так называемой «многоэлементной легитимации» (в варианте Д. Битема — «многомерной»).

Д. Битем критикует Вебера, предпочитая объяснять природу легитимации не верой во власть, а легитимационными техниками самой власти — обоснованием через бытующие у граждан убеждения139. Ученый из Американского университета М. Алагаппа, напротив, поддерживает позицию Вебера, подчеркивая, что согласие и законная сила зависят от распространенных убеждений в населении. Алагаппа предложил свою модель классификации политической легитимации, включающую: а) нормативный (единые ценности и нормы), б) процедурный (учет установленных правил), исполнительный (эффективная практика государственной власти) и в) согласительный (достижение согласия) типы140. По Алагаппе, легитимность, как цель легитимационных техник, — это не некая политическая константа, напротив, это явление все время изменяется, находясь в процессе формирования, деконструкции по причине идеологических, социально-экономических и политических факторов. Поэтому технологии политической легитимации должны все время совершенствоваться, соответствовать современности. С такой оценкой согласны и некоторые российские политологи141. По сути, — это те же идеи А. А. Богданова.