автордың кітабын онлайн тегін оқу Кембриджская экономическая история Европы Нового и Новейшего времени. Том 2: 1870 – наши дни

Предисловие

Американские студенты были бы немало удивлены, услышав предложение прослушать курсы по экономической истории не США, а, например, штата, в котором расположен их университет. В то же время в большинстве современных учебников по европейской экономической истории рассматривается исключительно развитие отдельных стран. Данное построение сопряжено с риском, что студенты будут неправильно интерпретировать феномен континентального развития только в масштабе некоего одного государства, устанавливая характерные только для него причинно-следственные зависимости. Пришло время для учебника по европейской экономической истории, в котором явным образом использовался бы панъевропейский подход, когда предлагаемый к изучению материал организован по темам, а не по различным государствам.

Таким образом, цель нашего проекта заключается в том, чтобы предложить читателям единую экономическую историю Европы в Новое и Новейшее время. В качестве модели мы использовали изданную в Кембридже новаторскую работу под редакцией Р. Флауда и Д. Макклоски «Экономическая история Англии» (Floud and McCloskey, 1981). Каждая глава учебника написана двумя или тремя ведущими специалистами в рассматриваемой области, что позволило им охватить каждый из трех важнейших регионов Европы (Северную Европу, Южную Европу и Центральную и Восточную Европу). Следуя матрице, предложенной Флаудом и Макклоски, мы представили учебник в двух томах, охватывающих 1700–1870 гг. и 1870–2000 гг. соответственно. В каждом из томов содержатся главы, в которых рассматриваются доминирующие в современной экономической истории темы: агрегированный экономический рост и экономические циклы, анализ различных сфер экономики и уровень жизни населения. Мы использовали количественный подход и явным образом выраженный экономический анализ. Полученные результаты преподносятся так, чтобы они были понятны студентам.

Еще два десятилетия назад подобный проект был немыслим. Для того чтобы наглядно убедиться в существовании традиции панъевропейской экономической истории, достаточно познакомиться с более ранними изданиями Cambridge Economic History of Europe («Кембриджской экономической истории Европы»). Данные, содержавшиеся в трудах многих гигантов экономической истории, публиковавшихся в Кембридже, позволили нам взглянуть на экономическое развитие континента в целом. Однако впоследствии, в более поздних томах этой серии, начиная с тех, которые были посвящены промышленной революции, возобладало представление событий в рамках истории отдельных государств. При этом выбор как государств, так и научных тем носил в высшей степени избирательный характер. Начиная с 1970-х гг. на экономических факультетах европейских университетов начала писаться количественная экономическая история, которая в большинстве своем была национальной по масштабам. Вероятно, это было неизбежно, поскольку количественные оценки долгосрочного экономического роста осуществлялись на основе национальной статистики стран, в которых работали специалисты-историки. Более того, количество клиометристов, работавших в других, помимо Великобритании и Ирландии, странах, оставалось сравнительно небольшим, а их профессиональный состав был раздробленным, особенно по сравнению с нашими североамериканскими коллегами.

Сегодня все изменилось. Критически важной поворотной точкой стало создание в 1991 г. Европейского общества исторической экономики (ЕОИЭ, EHES) с целью объединения специалистов по экономической истории нашего континента для совместной работы как в историческом направлении, так и в сфере экономической теории. В 1997 г. ЕОИЭ учредило журнал European Economic History Review, со временем превратившийся в своеобразный форум европейских специалистов. Еще одним важным прорывом стали начатые в 2003 г. инициативные исследования в области экономической истории лондонского Центра исследований экономической политики (ЦИЭП, CEPR), представляющего собой крупнейшую в Европе сетевую структуру в сфере экономических исследований. Результатом усилий ЦИЭП, подкрепленных финансированием панъевропейских исследовательских инициатив со стороны Европейского союза, стало появление динамичной профессиональной группы экономических историков, представители которой имеют полное право называть себя «европейскими» специалистами.

Мы «провели» наших авторов через две «тяжкие» конференции (в Лунде в 2006 г. и в ЦИЭП в 2007 г.), на которых обсуждались первоначальные наметки каждой главы учебника, и выражаем огромную признательность местным организаторам обоих форумов. Мы благодарны всем нашим авторам за проявленные ими в обоих случаях энтузиазм и стойкость, а также своевременное предоставление текстов.

Наш проект стал своего рода «ответвлением» финансируемой ЕС Исследовательской и учебной сети имени Марии Кюри «Изучение общего европейского опыта: исторические уроки панъевропейского развития» (контракт № MRTN-CT-2004–512439). Разумеется, мы благодарны Европейской комиссии за щедрую финансовую поддержку, без которой наш проект, скорее всего, никогда не смог бы «оторваться от земли». Мы признательны персоналу ЦИЭП, предоставившему нам экспертную помощь в получении гранта и администрировании проектом. Значительная часть работы над этой книгой была проделана в то время, когда О’Рурк работал старшим научным сотрудником правительства Ирландии. Он благодарит за неоценимую помощь Ирландский совет по научным исследованиям в области гуманитарных и общественных наук.

В 2007 г. наша учебная сеть понесла невосполнимую утрату — безвременно, в возрасте 46 лет, скончался Стефан (Ларри) Эпштейн, один из наиболее уважаемых, пользовавшийся всеобщей любовью ее участник. Смерть Ларри стала огромной потерей для нашей профессии. Нам будет очень не хватать его. Эта книга посвящается Ларри.

Стивен Бродберри

Кевин О’Рурк

Введение ко второму тому

Стивен Бродберри

Кевин О’Рурк

Экономическую историю Европы после 1870 г. можно разделить на три периода. Первый период, продолжавшийся до Первой мировой войны, был эпохой глобализации, а также мирового экономического и политического доминирования Европы. Промышленная революция, освещавшаяся в первом томе, привела к освоению новой техники, использующей силу пара, — такой, как пароходы и железная дорога, колоссально снизившие транспортные издержки, — в то время как телеграф ускорил передачу информации. Кроме того, промышленная революция породила резко асимметричный мир, в котором промышленное производство все сильнее сосредоточивалось в Европе и заморских странах, основанных европейцами. Используя опиравшуюся на это обстоятельство военную силу, Европа осуществляла политическое господство над Азией и Африкой — либо откровенно империалистическими методами, либо более косвенным образом. Итогом стала неслыханная экономическая интеграция самой Европы и всего мира, несмотря на торговую политику, посредством которой европейские страны время от времени пытались защитить своих фермеров от заморской конкуренции.

Те обещания, которые промышленная революция несла простым рабочим, в течение этого периода во все большей мере осуществлялись по всей Европе. Согласно цифрам, приведенным в главе 2, ежегодный экономический рост в 1870–1913 гг. в среднем составлял чуть более 2%. Реальные заработки возрастали, и простые люди жили дольше, при этом становясь все более здоровыми и образованными. В то время как для этого периода, несомненно, были характерны колебания делового цикла, в целом власти приходили к выводу, что ограничения, накладываемые на них золотым стандартом, были не слишком обременительны.

Второй период (1914–1945 гг.) — это эпоха войн, деглобализации и кризисов: «вторая Тридцатилетняя война», в ходе которой Европа раскололась и с тех пор так и не вернула себе прежнее доминирование в мировых делах. Данный период стал печальным подтверждением банальной истины о том, что «история имеет значение»: корни межвоенных экономических бедствий (а соответственно, и Второй мировой войны) восходят главным образом к многочисленным внутринациональным и международным неурядицам, вызванным войной 1914–1918 гг. Поддержание золотого стандарта оказалось невозможным, хотя политики поняли это далеко не сразу, а военное противостояние привело к принятию различных протекционистских мер так же, как и к возникновению новых юрисдикций, на которые они распространялись. Между тем ядовитое наследие военных долгов и репараций сильно затрудняло международное сотрудничество, в то время как русская революция 1917 г. стала антиглобализационным потрясением, влияние которого мир ощущал на себе вплоть до 1990-х гг.

В экономическом плане этот период был временем медленного и чрезвычайно нестабильного роста, гиперинфляции и массовой безработицы, несмотря на продолжающийся технический прогресс и структурные изменения. Экономические бедствия этого периода (и в частности, Великая депрессия) были рукотворными событиями, свидетельствовавшими о том, как сильно экономическая политика могла изменить жизнь людей к лучшему или к худшему. Двустороннее взаимодействие между политикой и экономикой является постоянной чертой данного периода: помимо дурной политики, породившей Великую депрессию, присущая этому периоду безработица непосредственно ответственна за избрание Адольфа Гитлера. В тех обществах, которым удавалось держаться в стороне от конфликтов данного периода, повышались ожидаемая продолжительность жизни и уровень образования, однако войны и геноцид привели к гибели миллионов людей.

Европа, возникшая на руинах Второй мировой войны, оказалась в тени двух основных победителей — США и Советского Союза, разделивших материк на две сферы влияния. Экономическая история Европы 1950–1980-е гг. — это история расколотого материка, на котором существовали две крайне отличавшиеся друг от друга экономические системы: коммунизм на востоке и смешанная система с сочетанием рынков и более или менее активных государств на западе. Послевоенный период — это время постепенного восстановления международных экономических связей между некоммунистическими индустриальными странами; Западная Европа принимала участие в этой широкой тенденции, одновременно осуществляя собственную глубокую региональную интеграцию. В 1990-е гг. в сферу этой региональной интеграции попала бóльшая часть Восточной Европы.

И в Западной, и в Восточной Европе в 1950–1960-е гг. наблюдался стремительный экономический рост: 1950–1973 гг. были золотым веком Западной Европы и (о чем говорится в главе 12) серебряным веком Восточной Европы. Оба региона также испытали последующее замедление роста, которое в случае Восточной Европы оказалось достаточно дестабилизирующим для того, чтобы привести к краху коммунистической системы в конце 1980-х гг.

Третий период (после 1973 г.) отмечен нефтяными шоками, стагфляцией и постепенным переходом к эпохе низкой волатильности и стабильного роста, которая сейчас подходит к концу (и которая при наличии достаточной проницательности, возможно, задним числом будет восприниматься как эпоха одного продолжительного и неустойчивого экономического бума).

Структура тома 2 отражает вышеприведенную периодизацию, включая в себя три раздела, посвященные трем эпохам: глобализации, деглобализации и реглобализации. Для того чтобы обеспечить возможность их сопоставления, каждый раздел содержит пять глав. Первая из них задает контекст, освещая глобализационные либо деглобализационные тенденции, характерные для данной эпохи. Затем следуют главы об экономическом росте, деловых циклах, секторальном развитии, а также о населении и уровне жизни.

ЧАСТЬ I

ДО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ГЛАВА 1

Глобализация в 1870–1914 гг.

ГИЙОМ ДОДЕН

МАТТИАС МОРИС

КЕВИН Х. О’РУРК

❧

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Введение

Период с 1870 по 1914 г. представляет собой вершину глобализационных процессов XIX в., которые, как показано в главе 4 тома 1, начались сразу же после эпохи Наполеоновских войн. В данной главе будет рассмотрено несколько аспектов этой глобализации, а также влияние, оказанное ею на европейскую экономику. Поскольку эта тема очень обширна, основное внимание мы уделим связям Европы с остальным миром, а не усиливавшейся интеграции самой европейской экономики, хотя она тоже будет упоминаться.

Глобализация XIX в. включала в себя возрастание потоков товаров, людей, капитала и идей как внутри материков, так и между ними. Самым непосредственным критерием для оценки интеграции будет просто рост объемов этих международных потоков, возможно приведенный к более общим показателям экономической активности: например, отношение объемов торговли к ВВП или численность мигрантов на душу населения. Другим показателем может служить стоимость товаров или факторов производства, пересекающих границы, которая демонстрирует величину разрыва цен между странами. Поскольку измерить интеграцию на международных «рынках» идей и технологий не так просто, эти потоки нередко не учитываются экономистами при описании глобализационных процессов, но они достаточно важны для того, чтобы уделить им здесь немного внимания, невзирая на проблему их количественного выражения.

Показав в цифрах возрастание интеграции международных рынков в конце XIX в., мы затем обсудим некоторые последствия этой беспрецедентной глобализации. Наконец, рассмотрим вопрос о том, насколько устойчивой была относительно либеральная мировая экономика XIX в.: могла ли глобализация беспрепятственно продолжаться после 1914 г., если бы ей не помешала Первая мировая война, или же существовали силы, которые подорвали бы открытые рынки даже при отсутствии этого катаклизма?

Торговля в 1870–1914 гг.

Европейская международная торговля в текущих ценах возрастала в 1870–1913 гг. со скоростью 4,1% в год по сравнению с 16,1% в год в 1830–1870 гг. [1] В ценах 1990 г. европейская международная торговля возрастала на 6,8% в год (Maddison 2001, p. 362), причем особенно высокий рост наблюдался в Бельгии, Германии, Швейцарии и Финляндии (табл. 1.1). Отношение объемов европейской торговли к ВВП (включая внутриевропейскую торговлю) увеличилось с 29,9 до 36,9%, а без учета внутриевропейской торговли — с 9,2 до 13,5% (табл. 1.2), что несколько выше, чем цифра для США (12% в 1913 г.).

Данные по ценам также свидетельствуют о происходившей в тот период впечатляющей международной интеграции. С 1870 по 1913 г. разрыв в ценах на пшеницу между Ливерпулем и Чикаго сократился с 57,6 до 15,6%, а разрыв в ценах на бекон между Лондоном и Цинциннати — с 92,5 до 17,9%. Кроме того, в этот период снизился разрыв в ценах между США и Великобританией на такие промышленные товары, как хлопчатобумажные ткани, стальные бруски, чугун и медь, — с 13,7 до –3,6%; с 75 до 20,6%; с 85,2 до 19,3%; с 32,7 до –0,1% соответственно (O’Rourke and Williamson 1994). Также сокращался разрыв в ценах и между Европой и Азией. Разрыв в ценах на рис между Лондоном и Рангуном уменьшился с 93 до 26%, а разрыв в ценах на хлопок между Ливерпулем и Бомбеем снизился с 57 до 20% (Findlay and O’Rourke 2007, pp. 404–405). Однако и Federico and Persson (2007), и Jacks (2005) указывают, что разрыв в ценах на зерно едва ли не сильнее сократился между 1830 или 1840 и 1870 г., чем между 1870 и 1913 г.

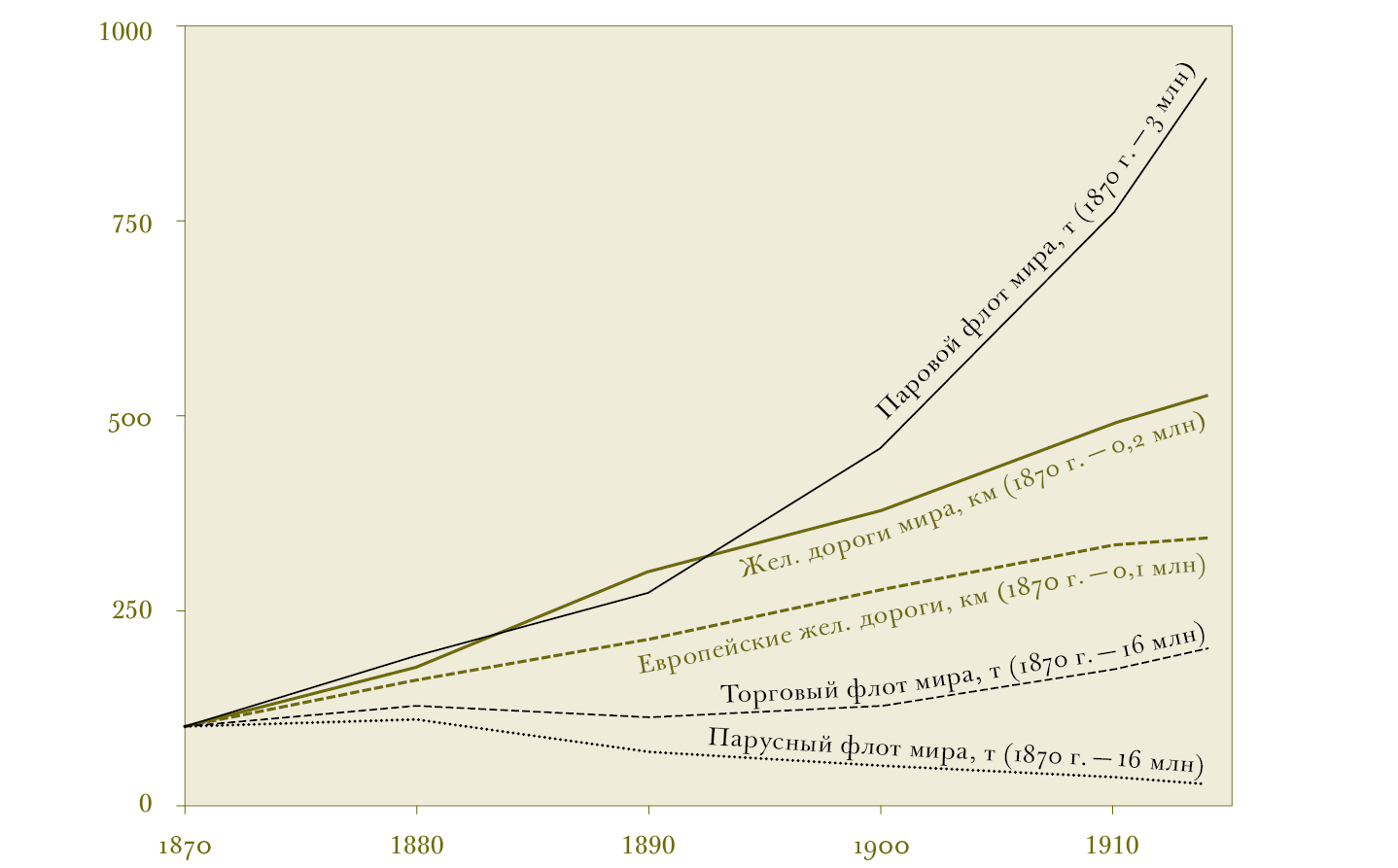

Международная торговля расширялась по многим причинам. Стоимость международных товарных перевозок стабильно снижалась в результате постоянных технических усовершенствований и более широкого использования быстроходных пароходов, совершавших регулярные рейсы, особенно после открытия в 1869 г. Суэцкого канала (доступного только для пароходов). Однако, поскольку сухопутный транспорт был намного дороже, чем водный, особенно важным было снижение внутренних транспортных издержек благодаря развитию железных дорог (рис. 1.1). Стоимость перевозки пшеницы в Нью-Йорк, выраженная в процентах от цены на пшеницу в Чикаго, снизилась с 17,2 до 5,5%, в то время как стоимость ее перевозки из Нью-Йорка в Ливерпуль упала с 11,6 до 4,7% (Findlay and O’Rourke 2007, p. 382). Железные дороги имели наибольшее значение в таких крупных странах, как Россия (Metzer 1974).

ТАБЛИЦА 1.1.

Европейская реальная торговля в 1870–1913 гг.

| Страна |

1870 г., млн долл. 1990 г. |

Рост в 1870–1913, % |

||||||||

| Австрия |

467 |

+333 |

||||||||

| Бельгия |

1237 |

+492 |

||||||||

| Дания |

314 |

+376 |

||||||||

| Финляндия |

310 |

+415 |

||||||||

| Франция |

3512 |

+222 |

||||||||

| Германия |

6761 |

+465 |

||||||||

| Италия |

1788 |

+158 |

||||||||

| Нидерланды |

1727 |

+151 |

||||||||

| Норвегия |

223 |

+283 |

||||||||

| Испания |

850 |

+335 |

||||||||

| Швеция |

713 |

+274 |

||||||||

| Швейцария |

1107 |

+418 |

||||||||

| Великобритания |

12 237 |

+222 |

||||||||

| Средневзвешенный прирост |

+294 |

|||||||||

| Средневзвешенный прирост, остальной мир |

+379 |

|||||||||

| Источник: Maddison 2001. Данные включают внутриевропейскую торговлю. |

||||||||||

Кроме того, развитию торговли содействовал мир, царивший в отношениях между главными державами в 1871–1914 гг. (Jacks 2006). Создание европейских формальных и неформальных империй вело к росту внешней европейской торговли благодаря устранению торговых барьеров, включению колоний в валютные союзы и большей защищенности (европейских) прав собственности (Mitchener and Weidenmier 2007). Вместе с тем постепенное распространение золотого стандарта гасило колебания обменных курсов и снижало неуверенность в торговых операциях. Однако оказывали ли дополнительный позитивный эффект на торговлю такие международные валютные соглашения, как Латинский валютный союз (LMU) и Скандинавский валютный союз (SCU), — вопрос спорный (Estevadeordal, Frantz, and Persson 2003; López-Córdova and Meissner 2003; Flandreau and Maurel 2005).

ТАБЛИЦА 1.2.

Экспорт плюс импорт как доля от ВВП, %

| Страна |

1870 |

1880 |

1890 |

1900 |

1913 |

| Австрия |

29,0 |

25,5 |

25,2 |

26,8 |

24,1 |

| Бельгия |

35,6 |

53,2 |

55,6 |

65,3 |

101,4 |

| Дания |

35,7 |

45,8 |

48,0 |

52,8 |

61,5 |

| Финляндия |

31,7 |

50,8 |

39,3 |

47,6 |

56,2 |

| Франция |

23,6 |

33,5 |

28,2 |

26,8 |

30,8 |

| Германия |

36,8 |

32,1 |

30,1 |

30,5 |

37,2 |

| Греция |

45,6 |

42,3 |

39,4 |

42,3 |

29,4 |

| Венгрия |

19,4 |

23,7 |

22,1 |

22,3 |

20,8 |

| Италия |

18,3 |

18,3 |

15,9 |

19,0 |

23,9 |

| Нидерланды |

115,4 |

100,5 |

112,3 |

124,1 |

179,6 |

| Норвегия |

33,9 |

36,1 |

43,6 |

43,4 |

50,9 |

| Португалия |

33,7 |

43,8 |

45,3 |

48,9 |

57,4 |

| Россия |

14,4 |

15,0 |

11,4 |

13,8 |

|

| Испания |

12,1 |

14,8 |

18,8 |

22,6 |

22,3 |

| Швеция |

29,4 |

37,3 |

44,9 |

39,4 |

34,7 |

| Швейцария |

78,2 |

81,9 |

67,2 |

64,5 |

|

| Великобритания |

43,6 |

46,0 |

46,6 |

42,4 |

51,2 |

| Отношение объемов европейской торговли к ВВП, наиболее надежная оценка |

29,9 |

33,4 |

32,5 |

31,9 |

36,9 |

| То же, только для внутриевропейской торговли |

9,2 |

10,7 |

10,8 |

11,1 |

13,4 |

| Примечание: Османская империя, Болгария, Румыния и Сербия не учитываются. Источники: Bairoch 1976 и данные, любезно предоставленные Леандро Прадосом де ла Эскосура. |

|||||

Источник: Bairoch 1976, pp. 32, 34.

Рис. 1.1. Транспортная инфраструктура в 1870–1913 гг. (показатели за 1870 г. = 100)

Снижение транспортных издержек влекло за собой возрастание потенциала к интеграции рынков, но политики всегда имели возможность затормозить этот процесс и даже обратить его вспять посредством протекционистских мер. Начиная с 1870-х гг. страны континентальной Европы начали создавать барьеры в сфере торговли зерном и другими товарами (Bairoch 1989). Так, Federico and Persson (2007) подчеркивают, что если в данный период разрыв в ценах на зерно между странами, сохранявшими свободу торговли, сокращался, то это более чем компенсировалось значительным возрастанием разброса в ценах между странами свободной торговли и странами с протекционистским режимом.

Что касается структуры торговли, то Европа в целом была нетто-экспортером промышленных товаров и нетто-импортером сырья, хотя отдельные регионы в этом отношении сильно отличались друг от друга. Крайний случай представляла собой Великобритания, чрезвычайно зависимая от ввоза продовольствия и сырья, за которые расплачивалась экспортом промышленных товаров и услуг. Остальные страны Северо-Западной Европы имели аналогичную, но не столь резко выраженную специализацию. Тем не менее Восточная и Южная Европа, несмотря на развитие индустриализации, по-прежнему оставалась нетто-экспортером сырья и нетто-импортером промышленных товаров. Общий европейский дефицит в товарной торговле частично уравновешивался нетто-экспортом услуг. Чтобы дать представление об их масштабах, отметим, что превышение экспорта деловых услуг над их импортом в Великобритании в 1911–1913 гг. в среднем составляло более 800 млн долларов, притом что общие объемы европейского экспорта в 1913 г. равнялись 11 млрд долларов (Imlah 1952).

Потоки капитала в 1870–1914 гг.

Крайне впечатляющей была в этот период интеграция международных рынков капитала. Европа являлась банкиром всего мира (Feis 1930), и те регионы, которые обладали хорошим доступом к европейскому капиталу и обширными ресурсами (такие, как США, Канада, Аргентина и Австралия), были в 1870–1913 гг. наиболее процветающими. Кроме того, наблюдались менее значительные, но все же важные потоки капитала из западноевропейского ядра в более периферийные экономики Южной, Центральной и Восточной Европы.

По оценкам Edelstein (2004, p. 193), в 1913 г. за рубежом находилось 32% чистого национального богатства Великобритании. Таков был итог четырех десятилетий, в течение которых отношение зарубежных инвестиций к величине (внутренних) сбережений равнялось приблизительно 1 : 3 (табл. 1.3). В течение 40 с лишним лет Великобритания направляла в среднем около 4% своего ВВП на формирование капитала за границей, что представляло собой беспрецедентное явление. В целом Европа доминировала в зарубежных инвестициях. В 1914 г. 87% общих зарубежных инвестиций приходилось на долю Великобритании (42%), Франции (20%), Германии (13%), Бельгии, Нидерландов и Швейцарии, вместе взятых (Maddison 1995, p. 65).

Интеграция рынков капитала за последние 150 лет может быть представлена в виде U-образной кривой (Obstfeld and Taylor 2004): за интеграцией в конце XIX в. последовали межвоенная дезинтеграция и медленное движение в сторону реинтеграции в конце XX в. Согласно Obstfeld and Taylor (2004, p. 55), зарубежные активы в 1870 г. составляли 7% мирового ВВП и почти 20% в 1900–1914 гг. Эта цифра равнялась всего 8% в 1930 г., 5% в 1945 г. и (по-прежнему) только 6% в 1960 г. Однако затем она подскочила до 25% в 1980 г., 49% в 1990 г. и 92% в 2000 г. По этим оценкам, уровень интеграции, наблюдавшийся до 1914 г., восстановился лишь в 1970-х гг. Другой критерий интеграции предлагают Feldstein and Horioka (1980). Международная мобильность капитала разрывает связь между внутренними сбережениями и внутренними инвестициями, поскольку внутренние сбережения можно инвестировать за рубежом, а внутренние инвестиции можно финансировать из внешних источников. Таким образом, чем слабее связь между внутренними сбережениями и внутренними инвестициями, тем выше международная мобильность капитала. Соответствующие цифры снова дают нам U-образную кривую. В качестве третьего критерия можно использовать спреды по облигациям. Спреды между периферийными экономиками (как европейскими, так и из других регионов) и Англией, Францией и Германией в среднем сократились приблизительно от 5% в 1870 г. до 1% в 1914 г. (Flandreau and Zumer 2004). Mauro, Sussman, and Yafeh (2002) отмечают, что спреды по облигациям относительно зарождающихся рынков в то время составляли в среднем менее половины от соответствующих значений для 1990-х гг., что демонстрирует, насколько безопасными считались тогда у инвесторов зарубежные инвестиции.

ТАБЛИЦА 1.3.

Зарубежные инвестиции Великобритании, Франции и Германии в 1870–1913 гг.

| Великобритания |

Франция |

Германия |

||||||||

| Отношение объема сбережений к ВВП, % |

Отношение объема зарубежных инвестиций к ВВП, % |

Зарубежные инвестиции как доля сбережений, % |

Зарубежные инвестиции как доля сбережений, % |

Зарубежные инвестиции как доля сбережений, % |

||||||

| 1870–1979 |

12,3 |

4,0 |

32,5 |

23,9 |

10,2 |

|||||

| 1880–1989 |

12,2 |

4,7 |

38,5 |

5,1 |

18,8 |

|||||

| 1890–1999 |

11,0 |

3,4 |

30,9 |

16,5 |

12,1 |

|||||

| 1900–1904 |

12,6 |

3,7 |

29,4 |

19,1 |

8,3 |

|||||

| 1905–1914 |

13,1 |

6,5 |

49,6 |

17,3 |

7,5 |

|||||

| Доля чистого национального богатства, находящаяся за рубежом в 1914 г. |

32,1 |

|||||||||

| Доля в глобальных зарубежных инвестициях |

41,8 |

19,8 |

12,8 |

|||||||

| Источники: Feis 1930; Edelstein 1982, 2004; Maddison 1995, 2003; Lévy-Leboyer and Bourguignon 1990; Jones and Obstfeld 2001. |

||||||||||

Интеграция рынков капитала не представляла собой непрерывный процесс. Как и сегодня, в то время также наблюдались откаты, становившиеся для стран — получателей капитала «внезапными остановками» (Calvo 1998). Первая волна финансовой интеграции завершилась с паникой 1890 г. Приблизительно на десятилетие потоки капитала резко сократились, пока крупномасштабная выдача зарубежных займов не возобновилась на рубеже столетий.

Чем объясняется интеграция рынков капитала в конце XIX в.? Отсутствие военных конфликтов между главными странами-заимодавцами в период между Франко-прусской войной и Первой мировой войной, несомненно, способствовало созданию и стабильности атмосферы, благоприятной для зарубежного кредитования. Имеется еще одно, весьма сомнительное политическое объяснение. Марксисты издавна утверждали, что экспорт капитала в конце XIX в. и империализм — это две стороны одной монеты: избыточные внутренние сбережения, порождавшиеся крайне неравномерным распределением дохода, искали себе применения в слаборазвитых странах, так как внутренние инвестиции подчинялись действию закона Маркса о снижении нормы прибыли. Эта идея (связанная с именем Дж. А. Гобсона) позволила Ленину объявить империализм высшим этапом капитализма. Убеждение в существовании связи между империей и экспортом капитала впоследствии было развенчано, однако в последнее время его вновь взяли на вооружение историки ревизионистского толка, выдвигающие более позитивную интерпретацию империализма. Например, Фергюсон и Шуларик (Ferguson and Schularick (2006) утверждают, что странам, входившим в состав Британской империи, был выгоден их колониальный статус, гарантировавший существенное снижение процентных ставок — якобы вследствие более надежно обеспеченных прав собственности. Однако данные, приведенные в табл. 1.4, заставляют усомниться в том, что колониальная принадлежность как-то влияла на величину и направление потоков капитала. Все британские колонии (за исключением Канады, Австралии и Новой Зеландии) получали жалкие 16,9% экспортировавшегося британского капитала, т. е. меньше, чем одни только США (20,5%). О том же свидетельствует опыт Франции и Германии: в колонии этих стран направлялось всего 8,9 и 2,6% общего экспорта капитала из соответствующих стран-метрополий.

ТАБЛИЦА 1.4.

Направления английских, французских и немецких зарубежных инвестиций в 1870–1913 гг., %

| Страна |

Англия |

Франция |

Германия |

|

| Европа |

||||

| Россия |

3,4 |

25,1 |

7,7 |

|

| Османская империя |

1,0 |

7,3 |

7,7 |

|

| Австро-Венгрия |

1,0 |

4,9 |

12,8 |

|

| Испания и Португалия |

0,8 |

8,7 |

7,2 |

|

| Италия |

1,0 |

2,9 |

17,9 |

|

| Другие страны |

2,5 |

12,2 |

||

| Итого (Европа) |

9,7 |

61,1 |

53,3 |

|

| Недавно заселенные территории (кроме Латинской Америки) |

||||

| США |

20,5 |

4,4 |

15,7 |

|

| Канада |

10,1 |

|||

| Австралия |

8,3 |

|||

| Новая Зеландия |

2,1 |

|||

| Итого |

41,0 |

4,4 |

15,7 |

|

| Латинская Америка: недавно заселенные территории |

||||

| Аргентина |

8,6 |

|||

| Бразилия |

4,2 |

|||

| Итого |

12,8 |

|||

| Итого (недавно заселенные территории) |

53,8 |

|||

| Латинская Америка: прочие страны |

||||

| Мексика |

2,0 |

|||

| Чили |

1,5 |

|||

| Уругвай |

0,8 |

|||

| Куба |

0,6 |

|||

| Итого (Латинская Америка) |

17,7 |

13,3 |

16,2 |

|

| Африка |

9,1 |

7,3 |

8,5 |

|

| Азия |

||||

| Индия |

7,8 |

4,9 |

4,3 |

|

| Япония |

1,9 |

|||

| Китай |

1,8 |

|||

| Итого (Азия) |

11,5 |

4,9 |

4,3 |

|

| Остальные страны |

11,0 |

9 |

2 |

|

| Итого |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

| Колонии |

16,9 |

8,9 |

2,6 |

|

| Примечания: Данные по России и Османской империи даны с учетом азиатских территорий. Австралия, Канада и Новая Зеландия не включены в число «колоний». Источники: Feis 1930; Stone 1999; Esteves 2007. |

||||

Что касается экономических институтов и экономической политики, то большое внимание уделялось золотому стандарту (Bordo and Rockoff 1996), а впоследствии также и здравой фискальной политике (Flandreau and Zumer 2004). Считается, что приверженность золотому стандарту способствовала глобальной финансовой интеграции в двух отношениях. Во-первых, она устраняла риск, связанный с обменными курсами. Во-вторых, она сигнализировала о том, что соответствующее правительство готово проводить консервативную фискальную и монетарную политику, гарантировавшую потенциальным инвесторам сравнительную безопасность их инвестиций.

Хотя экономические институты и экономическая политика в состоянии поощрять импорт капитала, они никогда не смогут привлечь капитал при отсутствии реального интереса со стороны инвесторов к тому, что может предложить им данная страна. Таким образом, главными факторами, определяющими величину и направление потоков капитала, являются фундаментальные экономические показатели. Более 50% британского экспорта капитала направлялось в недавно заселенные регионы (см. табл. 1.4), где имелись доступные для освоения естественные ресурсы, а не туда, где был дешевый труд (в Африку и Азию). Если земли Нового Света предполагалось сделать источником продовольствия для европейских потребителей и сырья для заводов, там следовало прокладывать железные дороги, производить мелиорацию земель, обеспечивать новые поселения на фронтире жильем и инфраструктурой. Clemens and Williamson (2004) приводят эконометрические доказательства, которые подтверждают эту точку зрения, демонстрируя, что британский капитал экспортировался в первую очередь в страны с изобилием естественных ресурсов, иммигрантов, а также молодого, образованного городского населения. Хотя эти авторы показывают также, что инвестициям способствовали золотой стандарт и существование империй, ключевым фактором все же были спрос и предложение, а не наличие или отсутствие барьеров, создающих разрыв в ценах между рынками. В отношении Франции и Германии ситуация представляется несколько иной, но этот вопрос требует дополнительных исследований. Притом что инвестиции в государства Африки и Азии были довольно непопулярны во всех трех странах, экспорт французского и немецкого капитала на 61,1 и 53,3% соответственно направлялся в другие европейские страны. Напротив, инвестиции в недавно заселенные регионы для обеих этих стран имели намного меньшее значение.

Миграция в 1870–1914 гг.

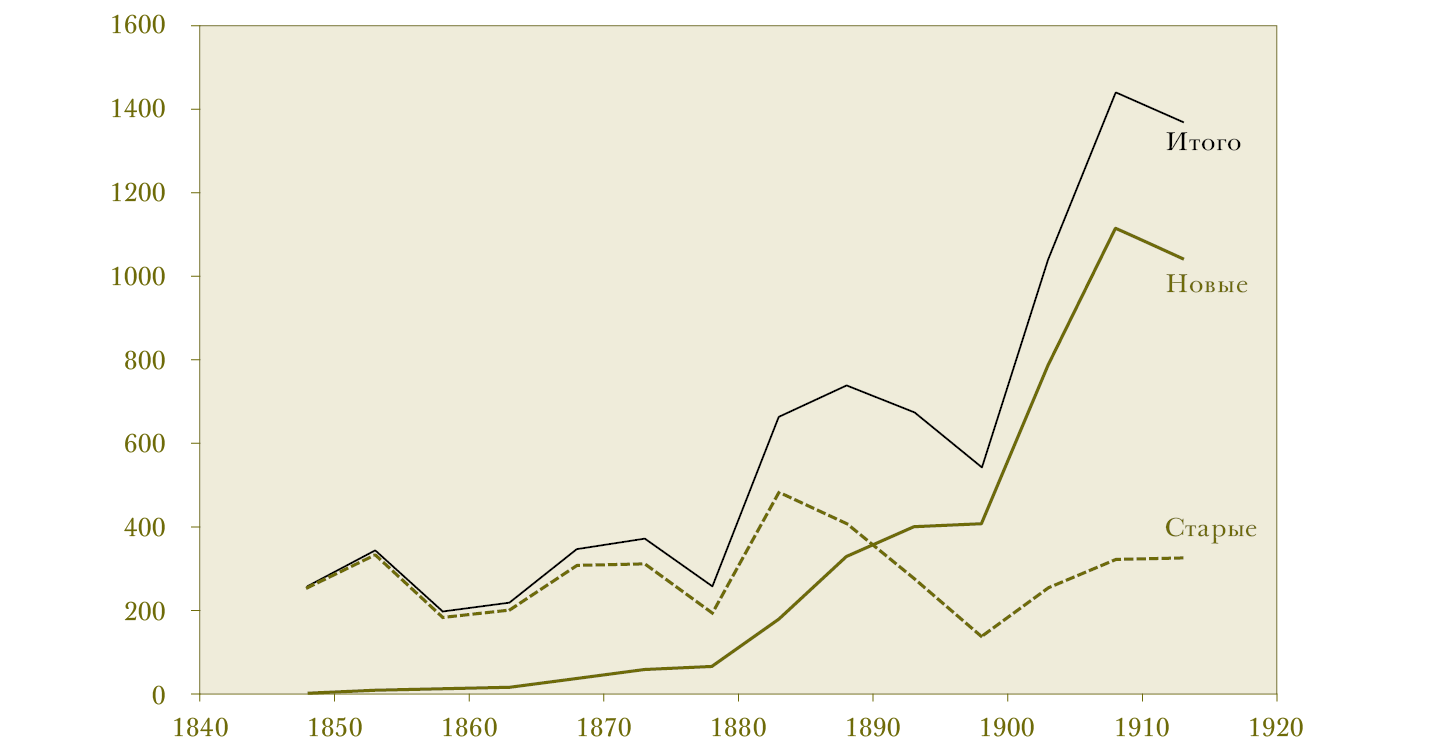

Глобализация конца XIX в. наиболее ярко проявилась в сфере миграции, достигнув впечатляющих масштабов даже по современным стандартам. В начале века межконтинентальная миграция все еще сводилась в основном к работорговле: в течение 1820-х гг. добровольная иммиграция в Америку в среднем составляла лишь 15 380 человек ежегодно — примерно вчетверо меньше ежегодного притока рабов. Двадцать лет спустя приток свободных людей более чем в 4 раза перекрывал приток рабов, ежегодно составляя 178 530 человек (Chiswick and Hatton 2003, p. 68), а после 1900 г. это число увеличивалось до миллиона с лишним человек ежегодно (рис. 1.2), причем к традиционному притоку из Северо-Западной Европы прибавились итальянцы и жители Восточной Европы. Уровень миграции по некоторым странам достигал колоссальных величин (табл. 1.5): в течение 1880-х гг. уровень эмиграции на 1000 человек за десятилетие составлял 141,7 в Ирландии и 95,2 в Норвегии, в то время как в первом десятилетии XX в. в Италии был зафиксирован уровень эмиграции в 107,7 человек на тысячу. Следует отметить, что речь не идет о нетто-величинах миграции и что уровень возвратной миграции был различным в разное время в разных странах, первоначально составляя около 10% оттока и достигнув к исходу столетия примерно 30% (Ibid, p. 70). В то время как уровень возвратной миграции был значительным, например, у итальянцев и греков, он был очень низким среди других групп — таких, как ирландцы или восточноевропейские евреи. Помимо этих трансокеанских миграций, наблюдались также существенные миграции внутри Европы — например, из Италии во Францию или из Ирландии в Великобританию. Средний ежегодный уровень миграции за рубеж составлял в Западной Европе 2,2 на тысячу в 1870-е гг. и 5,4 на тысячу в 1900-е гг.

Причины этой массовой миграции к настоящему времени хорошо известны (Hatton and Williamson 1998, 2005). На элементарном уровне они были очевидны: в Новом Свете наблюдалось более высокое, чем в Европе, отношение площади земель к численности рабочей силы, и потому американские и австралийские рабочие получали более высокие заработки, чем наемная сила в Европе. Реальная заработная плата в Британии составляла в 1870 г. менее 60% от заработной платы в регионах Нового Света, значимых для британских рабочих, в то время как аналогичная цифра для ирландских рабочих составляла всего 44%, а для норвежских рабочих — всего 26% (Hatton and Williamson 2005, p. 55). Таким образом, миграция в потенциале обещала колоссальную выгоду; и как только пароходы в достаточной степени снизили стоимость перевозок, массовая эмиграция стала неизбежной. Дополнительным фактором являлся относительно либеральный характер иммиграционной политики в XIX в., несмотря на некоторые явления, о которых пойдет речь ниже.

ТАБЛИЦА 1.5.

Уровень миграции в странах Европы по десятилетиям (на 1000 жителей)

| Страна |

1851–1860 |

1861–1870 |

1871–1880 |

1881–1890 |

1891–1900 |

1901–1910 |

||||

| Австро-Венгрия |

2,9 |

10,6 |

16,1 |

47,6 |

||||||

| Бельгия |

8,6 |

3,5 |

6,1 |

|||||||

| Британские о-ва |

58,0 |

51,8 |

50,4 |

70,2 |

43,8 |

65,3 |

||||

| Дания |

20,6 |

39,4 |

22,3 |

28,2 |

||||||

| Финляндия |

13,2 |

23,2 |

54,5 |

|||||||

| Франция |

1,1 |

1,2 |

1,5 |

3,1 |

1,3 |

1,4 |

||||

| Германия |

14,7 |

28,7 |

10,1 |

4,5 |

||||||

| Ирландия |

66,1 |

141,7 |

88,5 |

69,8 |

||||||

| Италия |

10,5 |

33,6 |

50,2 |

107,7 |

||||||

| Нидерланды |

5,0 |

5,9 |

4,6 |

12,3 |

5,0 |

5,1 |

||||

| Норвегия |

24,2 |

57,6 |

47,3 |

95,2 |

44,9 |

83,3 |

||||

| Португалия |

19,0 |

28,9 |

38,0 |

50,8 |

56,9 |

|||||

| Испания |

36,2 |

43,8 |

56,6 |

|||||||

| Швеция |

4,6 |

30,5 |

23,5 |

70,1 |

41,2 |

42,0 |

||||

| Швейцария |

13,0 |

32,0 |

14,1 |

13,9 |

||||||

| Источник: Hatton and Williamson 1998, Table. 2.1. |

||||||||||

Примечание: «Старые» страны включают: Великобританию и Ирландию, Германию, Скандинавию, Францию, Швейцарию, Нидерланды и Бельгию. «Новые» страны включают: Италию, Австро-Венгерскую империю, Российскую империю, Пиренейский полуостров и Балканы.

Источник: Kirk 1946, p. 279.

Рис. 1.2. Средняя ежегодная эмиграция из Европы в 1846–1915 гг., тыс. чел.

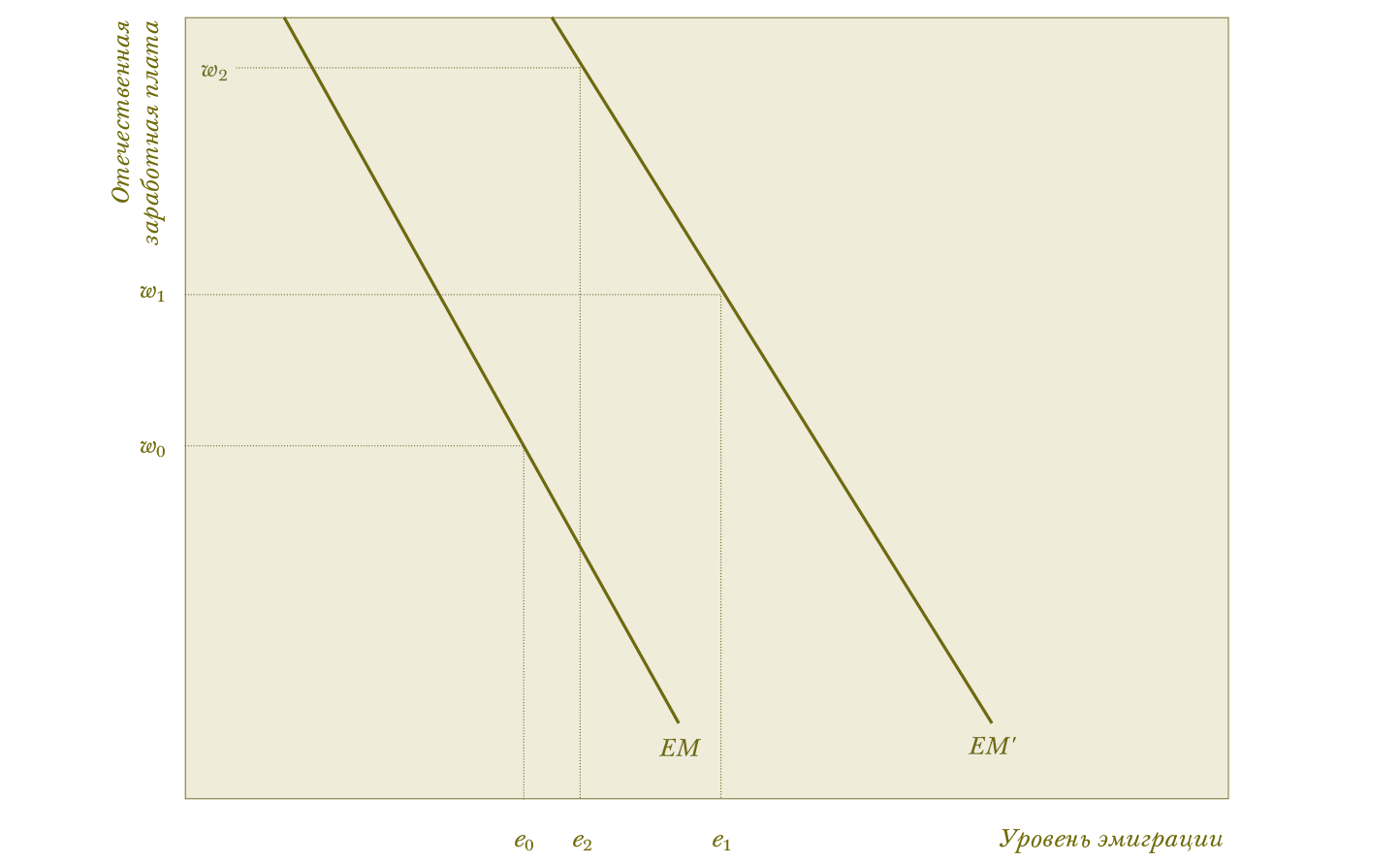

На другом уровне существует вопрос о том, какие факторы определяли изменение миграционных потоков из разных стран с течением времени: почему эмиграция из таких относительно богатых стран, как Великобритания, началась прежде эмиграции из более бедных стран (например, Италии), где потенциальный выигрыш от миграции явно был более высоким? Чем объясняется факт ничтожной эмиграции из Франции по сравнению с массовой эмиграцией из Ирландии и Италии? Чем были вызваны первоначальный рост и последующее снижение уровня эмиграции в некоторых странах, показанные в табл. 1.5? Хаттон и Уильямсон предлагают простой ответ на все эти вопросы, в графическом виде представленный на рис. 1.3. Линия EM соответствует нисходящей функции, связывающей уровень эмиграции из конкретной европейской экономики с отечественным уровнем заработной платы: с ростом отечественных заработков уровень эмиграции должен снижаться, ceteris paribus. Первоначальный рост уровня эмиграции, наблюдавшийся в типичной экономике (скажем, от величины e0 до e1), должен был происходить вследствие сдвига функции эмиграции вправо, от EM к EM’, поскольку в конце XIX в. заработки в Европе повышались (допустим, от w0 к w1), а не снижались. В свою очередь, за этим сдвигом вправо стояло несколько факторов. Во-первых, потенциальную эмиграцию первоначально сдерживали цены на трансокеанские перевозки, но со снижением этих цен все больше мигрантов было в состоянии покинуть родину. Во-вторых, преодолеть эту ловушку нищеты помогали эмигранты прежнего призыва, посылавшие домой денежные переводы или оплаченные билеты, тем самым непосредственно финансируя стоимость поездки. Таким образом, уровень эмиграции проявлял тенденцию к повышению одновременно с тем, как за море из данной страны отправлялось все больше эмигрантов: речь идет о так называемом эффекте «друзей и родственников». В-третьих, по всей Европе в этот период повышался уровень фертильности, что вело к росту численности молодых, мобильных людей. И наконец, нередко указывается, что индустриализация, которая освещается в главе 3 данного тома, приводила к отчуждению трудящихся от земли, опять же повышая их мобильность.

Источник: Hatton and Williamson 1988, p. 36.

Рис. 1.3. Упрощенная модель эмиграции (Эмиграция как функция от заработной платы)

Таким образом, рост фертильности, структурная трансформация и снижение транспортных издержек повышали уровень эмиграции — первоначально в более богатых экономиках, где трудящиеся могли себе позволить оплатить проезд, а затем, с повышением уровня жизни по всему материку, — в более бедных экономиках. Эта эмиграция первоначально была самоусиливающейся благодаря действию эффекта «друзей и родственников»: все эти факторы способствовали сдвигу функции EM вправо. Но в конце концов функция эмиграции стабилизировалась; и когда это случилось, эмиграция начала сама себя ограничивать: снижая отечественное предложение рабочей силы, она вела к росту реальной заработной платы (скажем, от w1 к w2), и уровень эмиграции соответственно снижался (до величины e2). Хаттон и Уильямсон показывают, что низкий уровень эмиграции во Франции и высокий уровень эмиграции в Ирландии можно объяснить на основе одних лишь экономических факторов, не ссылаясь на культурные особенности конкретной страны, поскольку данная модель удовлетворительно описывает миграционные процессы в большинстве европейских стран. Так, высокий уровень эмиграции в Ирландии объясняется голодом 1840-х гг., из-за которого в Новом Свете оказалось много эмигрантов-ирландцев, в то время как за низкий уровень эмиграции во Франции отвечают такие факторы, как преждевременный демографический переход. Экономических соображений оказывается вполне достаточно для объяснения европейской миграции в данной период.

Торговля знаниями в 1870–1914 гг.

Экономическая глобализация не исчерпывается перемещением одних лишь товаров и факторов производства. Она также включает распространение технологий и углубление прочих видов интеллектуального обмена.

В конце XIX в. передача технологий происходила относительно свободно. В Европе и Атлантическом мире, несмотря на законы, запрещавшие эмиграцию квалифицированных работников (отменены в Великобритании в 1825 г.) и экспорт машин (отменены там же в 1842 г.), хождение технологий имело место с давних пор. На текстильных фабриках по всему миру применялись одинаковые станки, нередко импортировавшиеся из Великобритании (Clark 1987). Быстро распространялись кораблестроительные технологии, способы выплавки чугуна и стали, телеграф и телефон — хотя этот процесс иногда затруднялся проблемами адаптации. Европа осуществляла внутренний обмен новыми технологиями, передавала их как в страны, основанные европейцами, так и в другие государства и получала новые технологии, главным образом из США. Особенную склонность к заимствованию технологий проявляла Япония (Jeremy 1991).

Скорость и масштабы передачи технологий возрастали под влиянием нескольких новых факторов. Существенно облегчилась миграция. Благодаря империалистической политике европейские предприниматели могли делать заморские инвестиции, извлекая выгоду из низких заработков и не опасаясь того, что их собственность будет экспроприирована враждебными правительствами. Снижение транспортных и коммуникационных издержек способствовало распространению идей, новых товаров и машин. Последний момент был особенно важен, поскольку все чаще и чаще технологии оказывались привязаны к машинам, а не к индивидуальным знаниям, несмотря на то что необходимость в обучении сохранялась. Фирмы отныне могли в крупных масштабах экспортировать средства производства. Например, ланкаширская фирма Platt, строившая хлопкопрядильные станки, в 1845–1870 гг. отправляла на экспорт не менее 50% своей продукции (Clark and Feenstra 2003). Откровенная политика замещения экспорта поощряла заимствование зарубежных технологий, хотя достигла лишь ограниченных успехов. Так, Япония сумела отказаться от поставок текстильного оборудования из Англии, однако во Франции попытки наладить производство телефонов взамен американских завершились неудачей, и потому распространение этой важной технологии происходило там с запозданием.

С целью обойти эти ограничения и обеспечить защиту своей интеллектуальной собственности некоторые фирмы в этот период создавали производственные мощности за рубежом и превращались в мультинациональные компании. Порой идея заключалась в том, чтобы таким способом проникнуть на рынки, защищенные протекционистскими барьерами: например, к 1911 г. фирма International Harvester производила сельскохозяйственные машины во Франции, Германии, России и Швеции вследствие протекционистской политики этих стран (Wilkins 1970, pp. 102–103). Шведская фирма Ericsson и американская фирма Western Electrics были вынуждены построить зарубежные заводы ради получения телефонных контрактов в различных европейских странах (Foreman-Peck 1991). Иногда прямые зарубежные инвестиции возрастали только потому, что, как предсказывает теория фирмы, было затруднительно или невозможно передавать такие нематериальные активы, как новые технологии, за границу через рынок и сохранять контроль над ними. Так, попытка Зингера нажиться на своем изобретении — швейной машине — путем передачи лицензии на ее производство французскому промышленнику завершилась полным провалом, так как француз не только отказался платить то, что был должен, но даже не желал сообщать, сколько швейных машин он произвел (Wilkins 1970, pp. 38–39).

Распространению технологий также способствовало создание международных научных и технических организаций. Хотя основание Института военно-морских архитекторов (The Institution of Naval Architects) произошло в 1860 г. в Великобритании, встречи, которые им были организованы в различных странах, и членство в нем привели к возникновению международной сети профессиональных и научных органов (Ville 1991). Резко возросло число международных научных конференций и организаций (рис. 1.4). Однако в то же время, как ни странно, наука рассматривалась как одно из орудий в борьбе между европейскими нациями. Помимо чисто военных приложений, научная деятельность применялась в качестве дипломатического оружия. Приглашение зарубежных ученых и участие в научных конгрессах составляли важный предмет соперничества между Францией и Германией, старавшихся таким образом укрепить свои связи с союзными и нейтральными странами, в первую очередь с США (Charle 1994, ch. 8).

Правительства развивали формальное техническое сотрудничество. В 1865 г. был создан Международный телеграфный союз, в 1874 г. — Всеобщий почтовый союз. Также возрастали масштабы гуманитарного сотрудничества: в 1863 г. была основана организация Красного Креста, а в 1864 г. подписана первая Женевская конвенция. К этим глобальным институтам присоединилось большинство суверенных государств — как европейских, так и неевропейских. Другую разновидность ширившейся глобализации представляло собой все большее число международных обменов и состязаний. Всемирные выставки использовались для официальной демонстрации технических успехов каждой нации. Всемирная выставка 1876 г. в Филадельфии была первой, проводившейся не в Европе и с официальным участием Китая и Японии. В 1895 г. состоялось первое Венецианское бьеннале. С 1896 г. началось проведение современных Олимпийских игр. В 1901 г. были вручены первые 5 нобелевских премий.

Также все сильнее глобализировалось трудовое движение. Социалисты отвергали национализм и выступали за международную защиту интересов труда. В 1864 г. был основан Первый интернационал, а в 1889 г. — Второй, включавший японских и турецких представителей. Значение этих событий с трудом поддается оценке. Международное (особенно всеевропейское) научное и культурное сотрудничество между индивидуумами существовало с давних времен. Неформальные соглашения о правилах ведения войн и в сфере предоставления общественных благ (например, касающиеся судоходства) заключались и до первой глобализации. В некоторых отношениях расцвет культурной глобализации элиты пришелся на период до 1870 г. Национальная культурная идентификация приобрела важное значение во второй же половине XIX в., по мере роста своей популярности, приводя к фрагментации культурной активности. Формализацию международного культурного и научного сотрудничества можно рассматривать как попытку противодействовать росту национализма, но в конечном счете она оказалась слишком слабой для того, чтобы справиться с этой задачей.

Рис. 1.4. Рост международного научного сообщества

РЕЗУЛЬТАТЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Глобализация и конвергенция цен на факторы производства

Как мы видели, конец XIX в. отличался бумом торговли товарами и массовой миграцией из Старого Света в Новый. Насколько сильно эти явления сказались на распределении доходов внутри стран и между странами?

Начнем с торговли. Согласно логике Хекшера–Олина, Новый Свет с его обилием земли и дефицитом труда должен был обменивать продовольствие и сырье на европейские промышленные товары, и эта торговля должна была вести к общемировой конвергенции отношения заработной платы (W) к ренте (R). В экономиках Нового Света, где соотношение W/R было высоким, оно должно было снижаться по мере того, как возрастал экспорт сельскохозяйственной продукции, а на промышленности все сильнее сказывалась международная конкуренция. В европейских экономиках с их недостатком земли и низким соотношением W/R оно должно было возрастать вместе с тем, как расширение объемов промышленного производства требовало все большего числа рабочих рук, а импорт дешевого продовольствия вел к снижению земельной ренты. Более того, торговля должна была вести к абсолютной конвергенции цен на факторы производства, поскольку низкие европейские заработки приближались к высоким заработкам в Новом Свете, а дорогая европейская земля снижалась в цене по отношению к дешевой в Новом Свете.

По большому счету, эти предсказания сбывались в конце XIX в. (O’Rourke and Williamson 1999). В 1870–1910 гг. в таких странах, как Великобритания, Франция и Швеция, реальная цена на землю снижалась (в Великобритании она упала более чем на 50%), в то время как в Новом Свете она сильно возросла. Более того, за 40 лет после 1870 г. произошла серьезная конвергенция относительных цен на факторы производства: отношение заработной платы к ренте повышалось в Европе и снижалось в Новом Свете (Williamson 2002a, Table 4, p. 74). С 1870 по 1910 г. оно увеличилось в 2,7 раза в Великобритании, в 5,6 раза в Ирландии, в 2,6 раза в Швеции и в 3,1 раза в Дании. Это повышение было менее заметным в протекционистских экономиках: во Франции оно было двукратным, в Германии — 1,4-кратным, а в Испании вообще не наблюдалось. Отсюда можно сделать вывод о существовании связи между торговлей и поведением цен на факторы производства, которая подтверждается как эконометрическими данными, так и CGE-моделями. В свою очередь, рост отношения заработной платы к ренте предполагал, что распределение доходов в Европе становилось более равномерным, поскольку землевладельцы, как правило, были более зажиточными, чем неквалифицированные работники.

В дополнение к этой модели Хекшера–Олина имеется более банальное соображение, объясняющее, почему снижение транспортных издержек благоприятно сказывалось на положении европейских работников. В эпоху, когда основная доля заработков трудящихся все еще тратилась на питание, более дешевый транспорт означал более дешевое продовольствие, а соответственно, более высокие реальные заработки. То, что являлось несчастьем для фермеров, и тогда, и сейчас оборачивалось непосредственным благом для городских рабочих, чем объясняется, почему социалистические партии по большому счету выступали за свободную торговлю в Европе. Свободная торговля была особенно выгодна для британских рабочих: цены на продовольствие снижались, а негативное влияние на спрос на труд в сельском хозяйстве лишь незначительно сказывалось на общем рынке труда вследствие небольшой доли сельскохозяйственных рабочих по отношению к общей численности рабочей силы (всего 22,6% в 1871 г.). По оценкам O’Rourke and Williamson (1994), реальная заработная плата в Великобритании возросла с 1870 по 1913 г. на 43%, и не менее 20 процентных пунктов этого роста можно объяснить непосредственно снижением транспортных издержек. С другой стороны, в экономиках с более заметным сельскохозяйственным уклоном чистое влияние дешевого зерна на заработки могло быть отрицательным, если оно вело к значительному снижению занятости и заработков в сельском хозяйстве.

Источник: Данные из O’Rourke and Williamson 1999.

Рис. 1.5. Заработная плата по отношению к заработной плате в Великобритании в 1870–1913 гг.

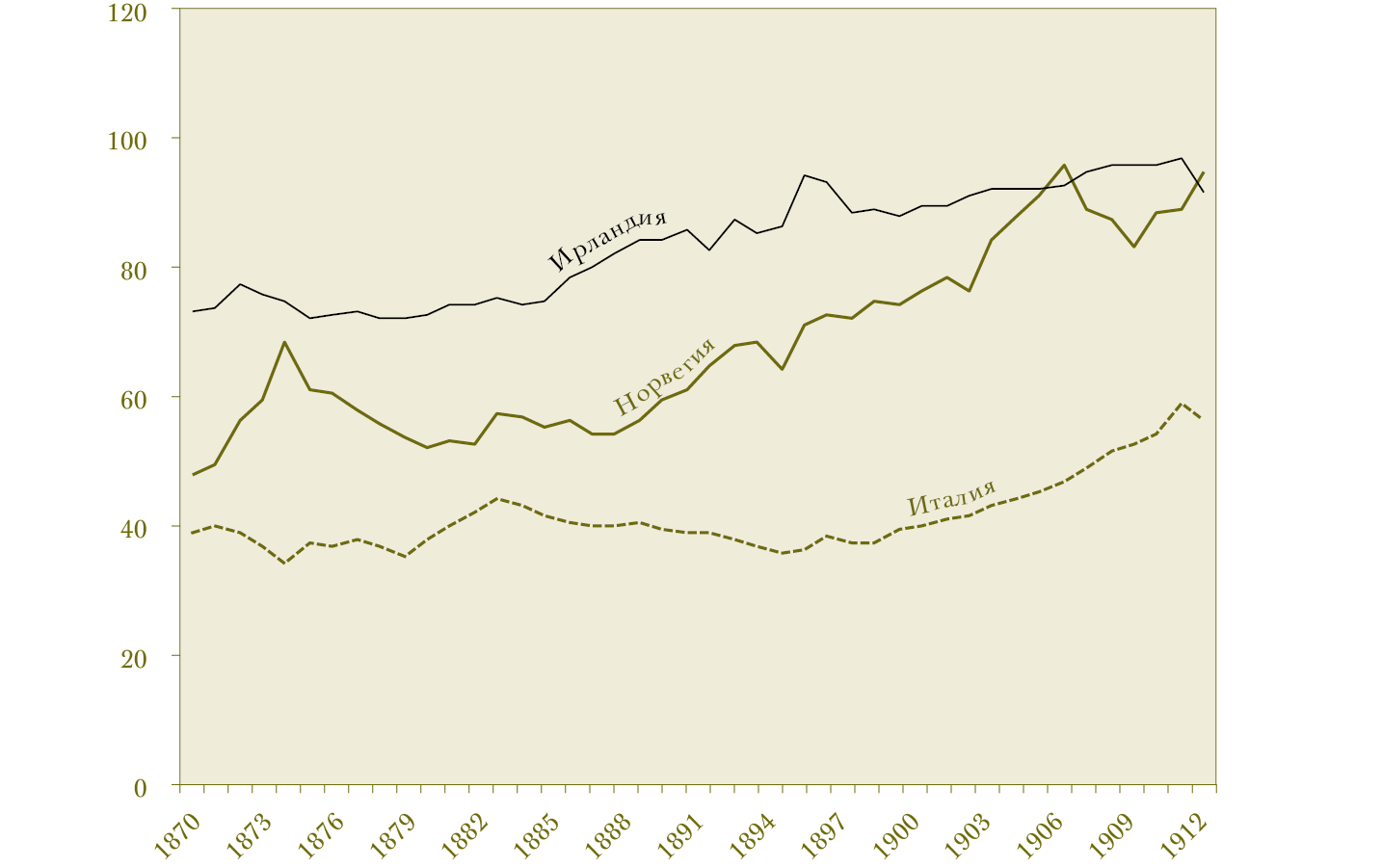

Той стороной глобализации, которая оказывала наибольшее влияние на уровень жизни европейских рабочих в этот период, была миграция. На рис. 1.5 приведены заработки (пересчитанные с учетом паритета покупательной способности) неквалифицированных городских рабочих мужского пола в трех странах массовой эмиграции — Ирландии, Италии и Норвегии — по отношению к заработной плате в ведущей европейской экономике той эпохи — Великобритании. С 1870 по 1910 г. эмиграция сократила численность рабочей силы в Ирландии на 45%, в Италии на 39% и в Норвегии на 24% (O’Rourke and Williamson 1999, Table 8.1). Цифры показывают, что уровень жизни во всех этих трех экономиках возрастал быстрее, чем в Великобритании. В Ирландии уровень реальной заработной платы по отношению к британской повысился за этот период с 73 до 92%, а в Норвегии — с 48 до 95%. В Италии конвергенции не наблюдалось вплоть до рубежа веков, когда резко возрос уровень итальянской эмиграции; в дальнейшем уровень реальной заработной платы в Италии, составлявший в 1900 г. 40% от британского, увеличился к 1913 г. до 56%. Также уровень заработков в Норвегии непрерывно приближался к заработкам в США, в то время как в Италии аналогичный процесс происходил после 1900 г.; ирландские заработки приближались к американским в течение всего этого периода, хотя стремительный экономический рост в США в последние два десятилетия этой эпохи вызвал отставание заработков в Ирландии примерно после 1895 г.

И эконометрические данные, и результаты моделирования подтверждают, что эмиграция была важной причиной конвергенции уровня жизни в таких странах, как Ирландия. В какой степени эти выводы подлежат обобщению? Влияние миграции на рынок труда в 17 атлантических экономиках с 1870 по 1910 г. вычисляют Taylor and Williamson (1997). Согласно их расчетам, эмиграция привела к росту заработной платы в Ирландии на 32%, в Италии на 28% и в Норвегии на 10%. Разброс в уровне реальной заработной платы по странам мира в 1870–1910 гг. сократился на 28%, свидетельствуя о конвергенции бедных и богатых стран, однако в отсутствие массовой миграции общемировой разброс в уровне реальной заработной платы увеличился бы на 7%. Разрыв в заработках между Новым и Старым Светом в реальности снизился за этот период со 108 до 85%, но при отсутствии массовой миграции он вырос бы к 1910 г. до 128%. Из этого следует, что миграцией объясняется более чем вся (125%) конвергенция реальной заработной платы в 1870–1910 гг. Даже если допустить возможность того, что капитал стремился вслед за трудом, снижая влияние миграции на отношение капитала к труду, миграция все равно остается главным источником конвергенции уровня жизни, объясняя ее примерно на 70%. Массовая миграция отвечала за всю конвергенцию Ирландии и Италии с США и за 65–87% их конвергенции с Великобританией. Важнейший урок миграционной истории XIX в. состоит в том, что эмиграция благотворна для бедных экономик (Williamson 2002b).

Потоки капитала, развитие периферии и благосостояние европейского ядра

В предположении идентичности производственных функций и отсутствия других факторов производства, кроме капитала и труда, более низкие заработки на европейской периферии должны были объясняться более низким отношением капитала к труду, из которого, в свою очередь, теоретически следовала более высокая прибыль от капитала. Являлась ли европейская периферия привлекательной для импорта капитала, как вытекает из этой логики, и если да, то приводил ли импорт капитала к желательному эффекту — росту отношения капитала к труду, а соответственно, и заработной платы?

Начнем со Швеции — одной из немногих стран, по которым имеются относительно надежные данные. Благодаря импорту капитала после 1870 г. объемы капитала в Швеции увеличились на 50% по сравнению с тем уровнем, который наблюдался бы в отсутствие такого импорта, а реальная заработная плата соответственно возросла на 25% (O’Rourke and Williamson 1999). Возможно, Швеция из всех европейских стран в наибольшей степени выиграла от импорта капитала до Первой мировой войны. Импорт капитала благотворно сказался и на Дании с Норвегией, но в меньшей степени, так как и сам он не достигал здесь таких же масштабов, как в Швеции.

Того же самого нельзя однозначно сказать в отношении других стран на европейской периферии вследствие недостаточных или противоречивых данных. Это можно проиллюстрировать на примере Австро-Венгрии — крупнейшей периферийной экономики в Европе до 1914 г., не считая России. При взгляде «извне», т. е. учитывая лишь инвестиции из стран европейского ядра, может показаться, что в двойную монархию направлялись значительные потоки капитала (см. табл. 1.4). С другой стороны, согласно недавней реконструкции австро-венгерского платежного баланса, за период с 1880 по 1913 г. Австро-Венгрия вывезла больше капитала, чем было ввезено в нее (Morys 2006). Аналогичная неясность присутствует и в случаях Италии, Испании и Португалии, при наличии указаний на то, что Ирландия — еще одна периферийная экономика — после 1870 г. также экспортировала капитал.

Даже если при ближайшем рассмотрении выяснится, что некоторые из этих периферийных экономик были импортерами капитала, остается принципиальный вопрос: почему европейская периферия была не в состоянии привлечь больше капитала из европейского ядра? В этом заключается эквивалент парадокса Лукаса для XIX в.: сегодня потоки капитала обычно направляются в богатые, а не в бедные страны, несмотря на более низкие заработки в бедных странах (Lucas 1990). Для Европы конца XIX в. этот парадокс можно объяснить тремя соображениями. Во-первых, нежелание импортировать капитал на европейскую периферию в принципе могло быть вызвано наблюдавшейся там более низкой производительностью труда (Clark 1987). Однако в этом случае мы вынуждены ответить на вопрос, почему она была там низкой. Во-вторых, зарубежных инвесторов могло отпугивать отсутствие золотого стандарта. В подтверждение последней теории выступает тот факт, что страны Скандинавии демонстрировали наибольшую среди периферийных экономик приверженность золотому стандарту. И наконец, эти страны просто могли быть не настолько привлекательными для инвесторов, как изобилующий землей Новый Свет.

Теперь вернемся к странам — экспортерам капитала и зададимся вопросом, как уровень благосостояния в этих странах зависел от потоков капитала. На первый взгляд ответ кажется очевидным. Поскольку инвесторы, ориентируясь на относительную прибыльность, отдавали предпочтение зарубежным инвестиционным возможностям, экспорт капитала должен был идти на благо странам европейского ядра, снижая ВВП (производство), но повышая ВНП (доход). Однако иногда утверждается, что перевод средств за границу мог пагубно сказываться на отечественной экономике. В докладе Макмиллана 1931 г. утверждалось, что лондонское Сити осуществляло систематическую дискриминацию отечественных заемщиков, предпочитая инвестировать средства за рубежом, и британская промышленность, испытывая нехватку капитала, развивалась медленнее, чем могла бы. Иными словами, к давней дискуссии о том, почему поздневикторианская Британия проиграла состязание со своими главными экономическими конкурентами той эпохи — США и Германией — в смысле роста экономических показателей, добавляется вопрос о том, насколько эффективными были поздневикторианские рынки капитала.

В своем монументальном исследовании Edelstein (1982) отмечает, что в 1870–1913 гг. зарубежные портфельные инвестиции обеспечивали более высокую реальную прибыль по сравнению с отечественными портфельными инвестициями, и этот результат сохраняет свою силу, даже если делать поправку на риск. В то время как такой вывод оправдывает инвесторов поздневикторианской и эдвардианской эпохи (см. также: Goetzmann and Ukhov 2006), остается вопрос: не поступила бы Британия разумнее, оставляя больше сбережений в отечественной экономике — например, введя налог на экспорт капитала (Temin 1987). Однако следует также задаться вопросом о том, с какими реальными ограничениями сталкивалась в то время британская экономика. Исследования показывают, что у предпринимателей имелись надежные внутренние источники финансирования и легкий доступ к местному, провинциальному финансированию. В первую очередь экономике не хватало высококвалифицированной рабочей силы, что не позволяло в полной мере использовать возможности, созданные второй промышленной революцией. Ограничения на вывоз капитала за рубеж, скорее всего, не стали бы оптимальным способом поощрения отечественной индустрии, основанной на науке, — более удачным вариантом было бы государственное финансирование общего и технического образования.

Дискуссии о гипотетическом компромиссе между экспортом капитала и отечественной промышленностью также зачастую не учитывают положительных экстерналий европейских заморских инвестиций, приносивших выгоду европейским потребителям. Значительная часть этих инвестиций направлялась на строительство железных дорог и прочие социально значимые проекты, удешевлявшие импорт продовольствия и сырья, тем самым вносился важный вклад в благосостояние европейского ядра.

Империализм и благосостояние Европы

В 1880 г. европейские колонии (без территорий, принадлежавших России) имели площадь более 24,5 млн кв. километров, а их население достигало 312 млн человек. В 1913 г. площадь европейских колоний составляла уже 52,5 млн кв. километров, что превышает треть поверхности земной суши, а население — 525 млн человек. К давним колониальным державам — Великобритании, Франции, Нидерландам, Испании и Португалии — присоединились новые: Бельгия, Германия и Италия. В 1880 г. Великобритания контролировала 93% площади и 87% населения этих колониальных территорий (включая доминионы), а в 1913 г. — 61 и 71% площади и населения соответственно (Etemad 2006).

Как отмечалось выше, Ленин, опираясь на идеи Гобсона и других авторов, предположил, что зрелая европейская экономическая система может существовать лишь благодаря империализму. Впоследствии эта точка зрения была опровергнута. Экспорт капитала в колонии играл важную, но не основную роль. Европа сама полностью обеспечивала себя углем и почти полностью — железной рудой и другими минералами. Более проблематичным было снабжение сырьем текстильной промышленности, так как, например, хлопок не мог производиться в Европе в больших количествах, но основным его поставщиком были США. Также колониальные империи не являлись жизненно важными рынками для европейских товаров, потребляя менее 15% всего западноевропейского экспорта (Bairoch 1993).

Тем не менее верно то, что одной из основных движущих сил, стоявших за империализмом, было влияние европейских торговцев, считавших, что политический контроль облегчает экономический обмен с африканскими и азиатскими производителями и потребителями. Кроме того, некоторые промышленники полагали, что создание зарезервированных рынков — хороший ответ на международную конкуренцию, и им удавалось убедить в этом таких политиков, как Джозеф Чемберлен (британский министр по делам колоний в 1895–1903 гг.), Жюль Ферри (премьер-министр Франции в 1880–1881 и 1883–1885 гг.) и Франческо Криспи (премьер-министр Италии в 1887–1891 и 1893–1896 гг.).

Не вполне ясно, приносило ли создание империй чистую выгоду для европейских держав. Дискуссии на эту тему в основном затрагивают лишь Британскую империю — крупнейшую из колониальных империй и единственную, в состав которой входили экономически развитые колонии, созданные поселенцами. Согласно Davis and Huttenback (1986, p. 107), частные британские инвестиции в колонии после 1880 г. приносили более высокую прибыль, чем инвестиции в отечественную экономику, однако еще выше была прибыль от инвестиций в зарубежные страны. Непосредственные расходы на содержание империй были невелики, так как Великобритания, как и другие колониальные державы, старалась, чтобы ее колонии были самоокупающимися, в основном ограничиваясь помощью во время стихийных бедствий, предоставлением средств на ведение военных кампаний и субсидиями телеграфным и судоходным линиям. Косвенные военные расходы играли более важную роль, поскольку, за исключением Индии, Британская империя вносила очень небольшой вклад в общие военные расходы. Несмотря на обширные дискуссии в отношении всех этих моментов, последнее слово здесь явно принадлежит Авнеру Офферу (Offer 1993), совершенно справедливо указывающему, что французская и британская колониальные империи в полной мере выплатили свои военные «долги» во время Первой мировой войны.

При рассмотрении вопроса о влиянии колониальных империй на европейское экономическое благосостояние решающим моментом будет выбор соответствующего доказательства от противного (Edelstein 2004). Могли бы Африка, Канада, Южная Азия и Океания в отсутствие формального империализма быть такими же развитыми, но при этом иметь возможность по примеру США устанавливать высокие тарифные барьеры, защищающие их от европейского импорта? Или же они были бы существенно менее развитыми и менее интегрированными в мировую экономику? Что служило альтернативой Британской Канаде — США или Аргентина? Остались бы африканские государства в отсутствие колониализма (как опасались некоторые империалисты) независимыми отсталыми территориями, в основном закрытыми для европейской торговли — такими, как Эфиопия? Эдельстайн показывает, что в зависимости от ответа на эти вопросы выгода, приносимая Великобритании колониальной империей, в 1913 г. могла составлять от 0,4 до 6,8% ее ВВП по сравнению с величиной от –0,2 до 4,5% в 1870 г. Возможно, эти цифры переоценивают прибыль от колониальной торговли, поскольку расчеты Эдельстайна не принимают во внимание возможного перенаправления торговли с целью компенсации более низкого спроса в колониях, однако, с другой стороны, не учитывается и положительное влияние империи на эмиграцию из Великобритании — особенно в страны Океании. Для других европейских стран подобные расчеты не проводились. Их империи были намного меньшими, но, не будучи приверженцами свободной торговли, эти страны могли манипулировать своими колониями так, чтобы обеспечить себе максимальную коммерческую прибыль. Например, Португалия зарабатывала зарубежную валюту путем реэкспорта африканских товаров через Лиссабон. Чистый результат был разным для каждой страны, но в целом, положительный или отрицательный, он, вероятно, был невелик по сравнению с масштабами экономики метрополий (O’Brien and Prados de la Escosura 1998).

Но даже если глобальный экономический эффект колониальных империй был несущественным, они могли играть важную перераспределяющую роль. Несомненно, военному и государственному аппарату наличие колоний было в любом случае выгодно, а налогоплательщики несли очевидные издержки. Как указывают Cain and Hopkins (2002), в Великобритании экономические выгоды империализма доставались главным образом «джентльменам-капиталистам», представлявшим финансово-рантьерские круги Лондона и юго-восточной Англии, в то время как более «передовые» силы страны (такие, как промышленники-предприниматели) оказывались в убытке. В других странах некоторые группы экспортеров-промышленников также, несомненно, выигрывали от наличия колоний. В целом же те блага, которые приносил Европе империализм, были небольшими и сомнительными. Что более важно, они, вероятно, были меньше, чем издержки, которые империализм нес колонизируемым странам, хотя эта тема еще требует исследований.

РЕАКЦИЯ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЮ

Торговля

Если в первой части XIX в. тенденции в европейской торговой политике усиливали влияние снижения транспортных издержек (глава 4 тома 1), то после 1870 г. в результате все большей зависимости цен на факторы производства от межконтинентальной торговли ситуация изменилась. Как мы уже видели, торговля вредила интересам европейских землевладельцев, и там, где они были достаточно сильны, это приводило к предсказуемой реакции со стороны законодателей. В Германии Бисмарк в 1879 г. ввел протекционистские тарифы и в сельском хозяйстве, и в промышленности; во Франции тарифы были подняты в 1880-х гг., а затем в 1892 г.; в Швеции протекционизм в сельском хозяйстве был восстановлен в 1888 г., а в промышленности усилился в 1892 г.; в Италии умеренные тарифы были введены в 1878 г., а более жесткие — в 1887 г. Россия как экспортер зерна едва ли могла опасаться свободной торговли сельскохозяйственной продукцией, но она первой отказалась от либерализации (в любом случае довольно непоследовательной), существенно повысив промышленные тарифы сначала в 1877 г., а затем в 1885 и 1891 гг. Цель этих мер заключалась в том, чтобы стимулировать индустриализацию страны, и потому высокие тарифы сочетались с экспортными субсидиями производителям хлопчатобумажных тканей. Австро-Венгрия и Испания также резко усилили протекционизм в экономике в 1870–1880-е гг. Балканские страны унаследовали либеральную тарифную политику от своих османских властителей, но и они постепенно стали склоняться к протекционизму, хотя и не так быстро, как немцы или русские. Сами османы также начали понемногу повышать тарифы, достигшие 11% накануне Первой мировой войны (Bairoch 1989).

Некоторые небольшие экономики оставались относительно либеральными; в их число входили Нидерланды, Бельгия, Швейцария и Дания, превратившаяся из экспортера зерна в импортера зерна и экспортера продукции животноводства. Великобритания также не отказывалась от свободной торговли, несмотря на усилия Джозефа Чемберлена. Чем объясняются эти исключения? Несомненно, свою роль играли экономические соображения: такие страны, как Дания и Великобритания, сохранявшие свободную торговлю в сельском хозяйстве, были менее уязвимы к снижению цен и ренты, вызванному глобализацией. В случае Дании цены на зерно были низкими с самого начала, в то время как эта страна имела исключительно удачные условия для удовлетворения растущего британского спроса на масло, яйца и бекон — в частности, благодаря успеху своих кооперативных хозяйств. В Великобритании же доля сельского хозяйства уже значительно сократилась, и ее дальнейшее снижение не оказывало существенного влияния на общее состояние экономики. В других же странах глобализация подрывала сама себя. Более того, перейдя к сельскохозяйственному протекционизму, эти страны уже не отказывались от него, и тот стал предшественником нынешней Единой сельскохозяйственной политики.

Иммиграция

В то время как эмиграция повышала благосостояние европейских трудящихся, массовая иммиграция лишь вредила их заморским товарищам. Как отмечают Hatton and Williamson (1998), иммиграция снижала оплату неквалифицированного труда в США, хотя этот вывод действует лишь ceteris paribus, поскольку экономический рост в течение данного периода приводил к повсеместному повышению уровня жизни. Тем не менее соответствующее влияние иммиграции было значительным. Иммиграция привела к снижению реальных заработков неквалифицированных трудящихся на 8% в США, 15% в Канаде и 21% в Аргентине по отношению к тому уровню, который наблюдался бы в ее отсутствие (Taylor and Williamson 1997). При всей относительности такого влияния оно не осталось незамеченным, и результатом стала политическая реакция, выразившаяся в постепенном ужесточении ограничений на иммиграцию в тех странах, куда направлялись основные потоки иммигрантов (Timmer and Williamson 1998). Например, в 1888 г. в США была на 20 лет запрещена вся иммиграция из Китая, а в 1891 г. там же запретили иммиграцию лиц, «способных превратиться в обузу для общества», а также тех, кто прибыл «не за свой счет» (Ibid., p. 765). Гайки в сфере иммиграционной политики продолжали закручиваться до 1917 г., когда потенциальных мигрантов стали подвергать тесту на грамотность, тем самым эффективно отсекая большую часть неквалифицированной иммиграции. Очень похожие тенденции были заметны в Канаде и Аргентине. Этот отказ от относительно беспрепятственной иммиграции имел своим следствием то, что межвоенная европейская экономика лишилась предохранительного клапана в виде эмиграции, который позволял поддерживать достигнутый уровень жизни во время резкого роста населения и медленного перехода к современным темпам экономического роста в конце XIX в.

Демократия, золотой стандарт и потоки капитала

Глобальная финансовая интеграция рухнула буквально в одночасье летом 1914 г. Следует ли из этого, что в отсутствие войны довоенный уровень интеграции рынков капитала обязательно бы сохранялся?

Ключевым столпом финансовой системы, существовавшей до Первой мировой войны, являлась широко распространенная (а к 1913 г. практически всеобщая) приверженность к золотому стандарту. Из нее вытекало обязательство поддерживать внешний баланс, пусть даже ценой внутреннего экономического дисбаланса — в первую очередь безработицы. Согласно Eichengreen (1992), одним из факторов, препятствовавших попыткам восстановить золотой стандарт после 1918 г., было то обстоятельство, что война способствовала массовому наделению населения правом голоса, а следовательно, привела к росту политического влияния рабочих: становилось неясно, удастся ли соблюдать дисциплину золотого стандарта (т. е. при необходимости поднимать учетную ставку), если это вступит в противоречие с внутриполитическими целями. Однако Эйхенгрин также отмечает, что широкие слои населения получили избирательное право еще до войны и что безработица уже тогда стала актуальной социальной проблемой. Соответственно, можно предположить, что и без войны демократизация в конце концов уничтожила бы золотой стандарт, а вместе с ним и основы довоенной финансовой системы. Собственно, распространение избирательного права можно даже интерпретировать как частичное следствие глобализации конца XIX в., породившей реакцию в виде призывов к регулированию рынка (Polanyi 1944). В этом отношении тоже можно считать, что глобализация — в качестве расширения рынков — подрывала саму себя.

Однако подобные рассуждения можно опровергнуть рядом возражений. Во-первых, максимальный импульс к всеобщему избирательному праву и демократизации, как отмечает Эйхенгрин, дала именно Первая мировая война, а не глобализация. Во-вторых, даже если сохранение золотого стандарта оказалось бы невозможным, это не обязательно означало бы конца глобальной финансовой интеграции. В наше время капитал циркулирует главным образом между богатыми странами, которые (за немаловажным исключением в виде Еврозоны) уже не связаны друг с другом фиксированными обменными курсами. Вообще, как указывают Obstfeld and Taylor (2004), отказ от фиксированного обменного курса позволяет странам как проводить независимую валютную политику, так и сохранять открытые рынки капитала. По мнению этих авторов, Бреттон-вудские рынки капитала погубила попытка сочетать фиксированный обменный курс с кейнсианской макроэкономической политикой.

Внутриполитическая реакция

Таким образом, глобализацию конца XIX в. подрывали могущественные политические силы. Однако перед европейскими правительствами в тот момент стоял не просто выбор между открытыми и закрытыми международными рынками, между принятием протекционистских антиглобализационных мер и отказом от них. В распоряжении властей имелся целый спектр дополнительных мер внутренней политики, к которым они в этот период могли прибегнуть — и действительно прибегали — ради сплочения сил, выступающих за либеральную международную политику. Так, Huberman and Lewchuk (2003) отмечают, что в конце XIX в. европейские правительства производили обширные интервенции на рынках труда, причем этот же период был отмечен стабильным ростом социальных выплат и зарождением современного государства всеобщего благосостояния (Lindert 2004). По всему материку вводились всевозможные меры по регулированию рынка труда — например, был запрещен ночной труд женщин и детей, устанавливался минимальный возраст, с которого детей разрешалось брать на работу, учреждались фабричные инспекции. Кроме того, в этот период получило широкое распространение страхование на случай старости, болезней и безработицы. К тому же подобные «трудовые договоры» чаще встречались в более открытых европейских экономиках. Хуберман и Левчук, опираясь на этот факт, утверждают, что профсоюзы соглашались поддерживать свободную торговлю и вообще открытую экономику в обмен на внутреннюю политику, отвечавшую интересам трудящихся. Хуберман в другой работе того же плана (Huberman 2004) приходит к выводу, что продолжительность рабочего дня в Европе и в странах, населенных европейскими колонистами, в 1870–1913 гг. сокращалась в результате принятия законов о труде и давления со стороны профсоюзов и что это сокращение было максимальным в таких небольших открытых экономиках, как Бельгия, где Трудовая партия после 1885 г. поддерживала свободную торговлю (Huberman 2008). Во время глобализационного бума в конце ХIX в. правительства не только не придавались «гонке ко дну», но в некоторых случаях даже сотрудничали друг с другом с целью обеспечения общего повышения стандартов. Сюда относится, например, франко-итальянское трудовое соглашение 1904 г., по которому в Италии улучшались условия труда в обмен на предоставление итальянским рабочим во Франции доступа к тем благам, который уже имели их французские товарищи.

Таким образом, европейские правительства в конце XIX в. достаточно успешно реагировали на политические вызовы, брошенные глобализацией, иногда отвечая на протекционистские требования мерами внутреннего законодательства, а иногда уступая этим требованиям. Не исключено, что темпы роста мировой торговли после 1914 г. несколько снизились бы, даже если бы не вмешалась война, а перед властями встали бы более серьезные политические вызовы; однако в отсутствие мировой войны 1920–1930-е гг. имели бы совершенно иной облик.

Bairoch 1976, p. 77; Prados de la Escosura 2000 и его личное сообщение автору.

ГЛАВА 2

Совокупный рост в 1870–1914 гг.: развитие на пределе производственных возможностей

АЛЬБЕРТ КАРРЕРАС

КАМИЛЛА ДЖОЗЕФСОН

❧

Авторы выражают благодарность участникам Научно-учебной сети, особенно тем из них, кто присутствовал на заседаниях, на которых обсуждались первые черновые варианты данной книги. Мы особенно признательны Хавьеру Тафунеллу (UPF), который предоставил в наше распоряжение свою базу данных и по праву должен считаться нашим соавтором, и Стиву Бродберри (Варвикский университет), оказывавшему нам содействие и поддержку на всех этапах работы над рукописью.