автордың кітабын онлайн тегін оқу Просто конец света

Анна Кавалли

Просто конец света

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения издательства «Полынь».

Книга издана при участии бюро «Литагенты существуют» и литературного агента Кати Тихоновой.

© Кавалли А. А., текст, 2025

© ООО «ИД «Теория невероятности», 2025

Часть первая

Черная вода

Через две недели после смерти Кати, день похорон

Дорожки на кладбище узкие, кроссовки вязнут в коричневой хлюпающей жиже. Дождь не прекращается с тех пор, как тело Кати вытащили из реки.

Эпитафии похожи на статусы в соцсетях: «Забыть нельзя. Вернуть невозможно», «Сильнее смерти только память», «Любимые не исчезают насовсем – любимые незримо наблюдают». Над одним из могильных холмов – флаг «Спартака», на соседнем надгробии, потемневшем и покосившемся – кто тут лежит, уже не прочесть, – белеет кривая надпись: «Покайтесь, он грядет».

Он – это, видимо, конец света в декабре 2012‐го. Думаю, в районе мало кто верит всерьез, что через несколько месяцев наступит апокалипсис, хоть его и предсказывали майя, колдуны, журналисты по телевизору, интернет-эксперты и бабушки у подъездов. У нас конец света начался давным-давно.

Достаю мобильный. На экране «Нокии» чернеют цифры 11:30.

В паблике памяти Кати писали, что начало в 11:45. Значит, есть время решить, стоит ли тут оставаться и, если стоит, то как? Присоединиться к гостям на последней Катиной вечеринке? Спрятаться и наблюдать? Что бы сделал Рик, будь он здесь?

Телефон вибрирует. Вспомнишь черта – вот и он.

Уведомления – Одно новое сообщение – Открыть

SMS от абонента Darkness, my old friend 1

Пожалуйста, скажи, что сделала как договаривались. Ты же не пошла на кладбище, так?

Поймана с поличным. Сердце бьется громко, так громко, что закладывает уши. Черт, Джен, только посмотри на себя! Тахикардия, точно тебе не 17, а 70.

Может, соврать? Выписалась, взяла справку для школы, после поликлиники – сразу домой, дома – сразу в кровать, долечивать больное горло и набираться сил. В конце концов, почти две недели гриппа с температурой за 40, бредом наяву и во сне, а также прочими прелестями – не шутки. Ведь я не идиотка, чтобы, едва встав на ноги, бродить промозглой осенью по кладбищам, рискуя заработать осложнения (убедительно звучит?).

Или сказать правду? Что, видимо, я из тех, кто надеется на чудо? Что сама толком не знаю, когда и как решила прийти? Кажется, закрыла глаза в поликлинике – а открыла уже на кладбище. Как там говорят? Ноги сами принесли, да?

SMS от абонента Darkness, my old friend

Дай угадаю: ты все‐таки на похоронах?

Если да – то пообещай мне кое-что, ладно?

Правило дружбы с Риком номер один: не пытайся обмануть человека со звериным чутьем.

SMS абоненту Darkness, my old friend

Любить тебя до гроба и вместе упокоиться в лесной чаще?

SMS от абонента Darkness, my old friend

Неплохо бы, но попахивает инцестом. Я вообще‐то о другом. Пообещай, что свалишь с кладбища сейчас же, пока тебя не заметили.

Надо было сделать вид, что не вижу сообщений.

Достаю карманное зеркало – скажи да всю правду доложи: я ль на свете больше всех похожа на зомби? Грязные волосы, выцветающие багровые концы, потекшая тушь, под глазами синяки, бледность – всем покойникам вокруг на зависть. Из-под сползших с кисти бинтов проглядывают распухшие костяшки, тускло блестят коричневой корочкой запекшейся крови.

Рик прав. Знаю, что прав, мы это уже обсуждали. Не прийти на похороны бывшей лучшей подруги из-за гриппа – нормально, даже ответственно: ты просто не хочешь никого заразить. Прийти на похороны в последний момент, когда тебя никто не ждал, тем более в таком виде, как сегодня, – странно, очень странно, а очень странно – это почти подозрительно. И будет еще страннее и подозрительнее, если вдруг я сорвусь, зарыдаю или, например, закричу, словом, если нервы сдадут в последний момент, если гребаного чуда, на которое вся надежда, так и не произойдет.

SMS от абонента Darkness, my old friend

Игноришь? Притворяться мертвой на кладбище почти неприлично.

Рик не отстанет – волнуется. Никогда этого не покажет, не напишет прямо, не намекнет – и не нужно. И так ясно, о чем он думает и чего боится. Вернее, кого. Боюсь ли я? Не знаю, но уйти теперь точно не в силах. Только не сейчас, когда я уже тут, когда могу увидеть все собственными глазами. Мне ли не знать, что смерть – не конец?

Надо выбрать место посуше, с хорошим обзором, чтобы наблюдать за Катиным погребением – и остаться незамеченной. Кажется, «последний приют безвременно почивших брата и сестры» в самый раз. Убираю истлевшие цветы, кидаю на их место рюкзак, подмигиваю одинаково грустным девушке и парню – сколько им лет? 17, как нам с Риком? Прислоняюсь спиной к надгробию.

SMS от абонента Darkness, my old friend

Просто для справки: ты же в курсе, что ее там не будет?

Выключить «Нокию» – две руки на заставке тянутся друг к другу с разных концов экрана – телефон гаснет, так и не случившееся прикосновение тает в темноте.

Прости, братишка – не по крови, а по духу, – мне сейчас не до советов, наставлений и прочего дерьма.

Сквозь дождь слышны голоса. Кажется, началось! Голоса приближаются, голоса плачут, голоса сочувствуют. Голоса уверяют, что хоронить в ливень – хорошая примета, значит, «небеса плачут по покойнице», значит, Катя и правда «лучшая из нас», значит, она – «настоящий ангел».

Голоса врут. Собравшимся все равно, была ли Катя ангелом. Их интересует другое – как она умерла. Всех это интересует уже гребаные две недели.

Говорят, что это не был «обычный несчастный случай» (несчастные случаи в принципе нередки в нашем окраинномосковском районе, это только на первый взгляд тут так тихо и сонно, словно всех накачивают транквилизаторами нон-стоп).

Говорят, что Катю «просто убили» в лесу и сбросили в реку Смородинку, а тело полиция не отдавала целых две недели – исследовала.

Что в районе давным-давно пропадают люди – и это «не случайность, а закономерность».

Что во всем виноват лес, наш с Риком лес.

Что лес на самом деле не виноват – «он же не живой» (ну-ну), – проблема в маньяке, которого никто не хочет ловить.

Что смерть Кати не случайна, «невинные должны гибнуть накануне апокалипсиса», так было предсказано – но кем, расслышать не выходит.

Говорят, говорят, говорят, много чего говорят – и не скоро еще наговорятся, ведь с сегодняшнего дня смерть официально стала смертью.

Пока Катин труп резали, осматривали и исследовали, наш район, зажатый между городом и лесом, пытался жить как прежде. Словно если называть гибель Кати просто «ситуацией», «трагедией», «роковым стечением обстоятельств», если придумать тысячу и один нелепый эвфемизм, если сделать как в детстве – крикнуть «Я в домике!» и почувствовать себя неуязвимым невидимкой, – то тогда смерть и не придет больше ни за кем.

Но теперь она здесь, точно здесь, и отрицать ее присутствие нельзя, даже глупо, преступно, цинично, лицемерно (каждый выбирает определение на свой вкус). А значит, можно обсуждать, оплакивать, судить, обвинять и, самое главное, искать виноватых.

Выглядываю из-за надгробия: кажется, все Катины гости в сборе, пора начинать вечеринку. Директриса, учителя, одноклассники, биологические одноклассников, биологический Рика и моя бабка – все как один в черном. Подходят к участку Нюктовых и застывают.

Между черным крестом над могилой Меланьи, бабки Кати, и нелепо огромным памятником ее отцу – гранитно-серый Святослав Нюктов в полный рост рядом с байком – уже вырыта свежая яма. Даже здесь, в своем убежище, я чувствую, как влажно и остро пахнет темная земля.

Звезда вечеринки номер один – Катин парень Руслан Орфеев из параллельного класса, широкоплечий и темноволосый, сын главы районной администрации и принц бетонных многоэтажек, весь какой‐то растерянный и нелепый в костюме, который ему явно маловат. Звезда номер два – тетя Света, Катина биологическая. Она кажется маленькой и худой в желтом необъятном пуховике. Совсем не похожа на других биологических в строгих пальто и темных куртках (конечно, они же не донашивают старую одежду за своими детьми).

Блестящий гроб проглатывает яма – и…

Ничего не происходит. Ничего необычного или хотя бы немножко странного, совсем, совсем, совсем ничего. «Ты же в курсе, что ее там не будет? – устало повторяет в голове голос Рика. – Ты же в курсе, да?»

Конечно в курсе. Всё как в страшной сказке: Кера – в Кате, Катя – в гробу, гроб – в земле, кладбищенская земля – придавлена могильными плитами и исколота крестами так, что не вздохнуть.

Конечно, безумие – думать, что в решающий момент «и последний враг истребится – смерть».

Конечно, Кера из гроба не появится, конечно, она давным-давно спит мертвым сном в клетке гниющего тела; глупо было надеяться на обратное. Горюй не горюй, мертвого не воротишь. Да и Кера никогда не делает того, что от нее ждут.

Не делала. Пора приучать себя использовать прошедшее время.

Руслан медленно подходит к яме, сжимая в кулаке щепотку земли, и вдруг швыряет ее в могилу с такой яростью, что кто‐то из присутствующих громко ахает. Орфеев не говорит – рычит:

– Мы тут ее закапываем, а тот, кто с ней это… с нами это сделал, типа гуляет где‐то без проблем вообще, да?! На хера мы все тут торчим?! Надо найти этого мудилу, вломить так, чтоб… да он у меня мордой по асфальту… – его голос срывается. Щеки блестят. Это что, слезы?

Приглядываюсь. Да, слезы, самые настоящие, живые слезы (ошибки нет, именно живые, это верное слово, живые и никак иначе).

Наверное, все дело в моей недавней болезни или бессоннице. А может, в том, что я сошла с ума (неудивительно: после всего, что произошло, потерять рассудок естественнее всего). Но впервые за всю жизнь – а ровно столько я знаю Руслана – хочется перестать язвить, подойти и обнять его. Сказать, что мне жаль. Что мы оба пережили то еще дерьмо. Что все будет хорошо, в конце концов. Что…

Я, конечно, дура. Живяки есть живяки и живыми не станут, даже если все глаза выплачут. Безопаснее всего держаться от них подальше, а от Руслана Орфеева – и подавно, после того что он сделал с нами: со мной, с Риком, с Керой. Особенно – с Риком и Керой.

И главное. Какое право я имею сочувствовать? Не только Орфееву, но и любому, кто потерял Катю?

Тетя Света подходит к Руслану, что‐то говорит. Он отмахивается:

– Я в порядке, у меня все под контролем! – и уходит прочь. Шаг – размашистый, злой. Руслан ударяет кулаком по одному из надгробий – и скрывается из виду.

Как только он уходит, становится стыдно. Чувствую себя предательницей. По отношению к лесу, Рику, Кере, всем живым. Мне что, действительно стало жаль Руслана? Мелодраматичность сотого левела, Джен. У самой‐то не сводит зубы?

«Мы оба пережили потерю», ну конечно. Неужели ты правда хотела сказать это Руслану? Он потерял Катю. Ты – Керу. Как вам друг друга понять, когда Катя вся, до последнего атома – не Кера?

Кера, Кера, Кера – неоновой вывеской вспыхивает в голове.

Кера, кажется, человеком только прикидывается, а на самом деле из породы речных нимф или другой неведомой нечисти: глаза – два зеленых блуждающих огонька, манящих на болота, в урчащую от голода трясину.

Кера умеет голосом усыплять и успокаивать, Кера пахнет свежей краской для волос и ванильной гигиенической помадой, Кера…

Стоп. Что это? Показалось? Или?..

– Смерть придет, у нее будут твои глаза 2, – родной голос мурашками забирается под кожу.

– Смерть придет, и у нее будут твои губы, и тело, и сердце, – шепчет горячо на ухо.

– Смерть придет, и мы станем единым роем атомов, только ты и я, – обжигает дыханием затылок.

– Ты же в курсе, что я не могла не прийти? Ты же в курсе? – холодные пальцы касаются моей щеки – у Керы всегда ледяные руки, «как у покойницы», шутил Рик.

Пришла, пришла, пришла, я же знала, что придет! Оглядываюсь – но вокруг никого.

– Ты правда тут? – нет ответа.

– Пожалуйста, скажи что‐нибудь! – нет ответа.

– Не могла же я тебя выдумать! – нет ответа, нет ответа, нет ответа.

В сердце разрастается злой колючий цветок, царапает шипами – впрочем, с тех пор как Кера исчезла, утонула в Кате, у меня, кажется, перманентное внутреннее кровотечение.

Рик был прав. Нельзя было приходить на похороны, и позволять себе надеяться – тоже. Больше не могу тут находиться, больше не могу, не могу.

Через главный вход уйти нельзя – заметят, – так что осторожно пробираюсь к забору, перелезаю, падаю – давай, Джен, вставай, вот так, а теперь беги и не останавливайся.

Только не останавливайся.

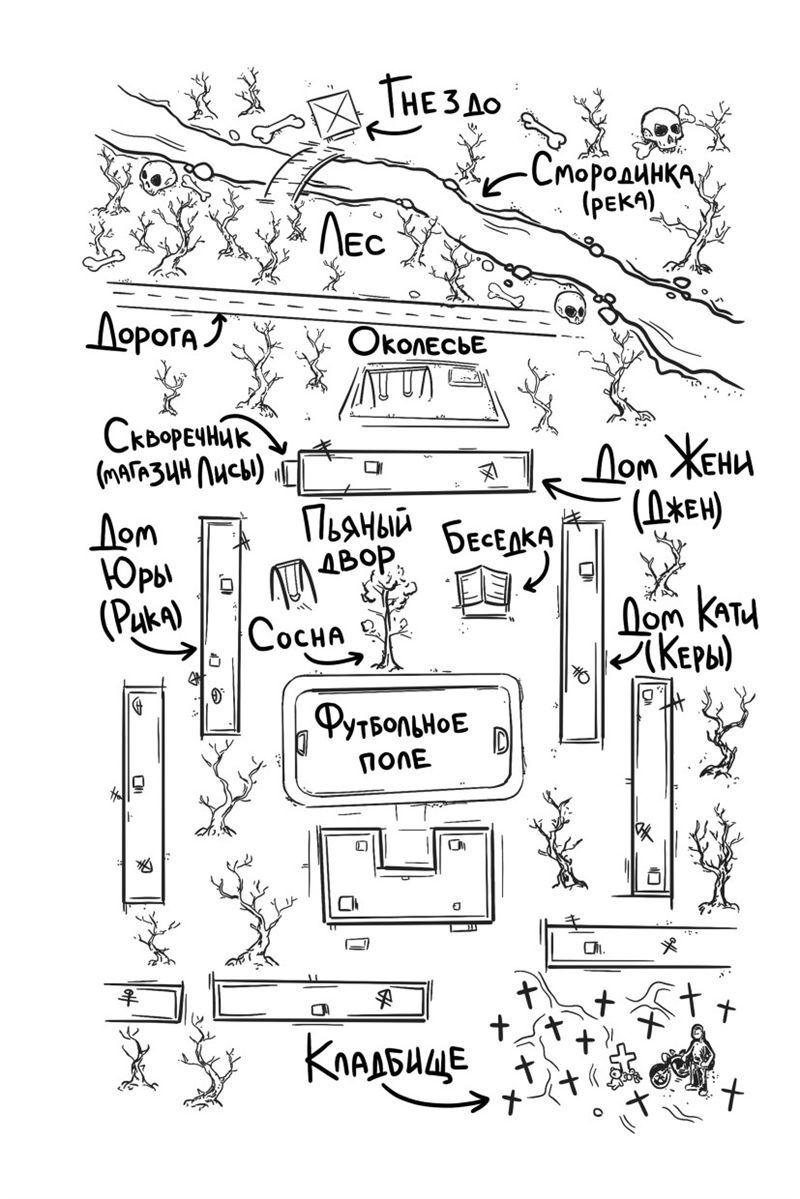

Если бы нужно было одним словом описать район, я бы сказала, что он серый. Как в страшных историях про нехороших мальчиков и девочек, умирающих при загадочных обстоятельствах среди серых-серых родственников с серыми-серыми глазами в серой-серой квартире в сером-сером доме в сером-сером городе. Сориентироваться здесь проще простого. Со стороны области на район наступает лес, расположенный за асфальтовой двухполоской. Если встать к лесной черноте спиной, то можно увидеть Околесье – тонкую линию берез и тополей с облезлой детской площадкой посередине.

За Околесьем – девятиэтажный дом, в котором я живу, за ним – Пьяный двор, за Пьяным двором – футбольное поле, за полем – школа, за школой – одинаковые ряды одинаковых высотных домов, за домами – кладбище, за кладбищем – две поликлиники, взрослая и детская, за поликлиниками – Страна чудес, или психиатрическая больница, за больницей – Москва, настоящая Москва.

Официально мы тоже Москва, но на деле район – ампутированная конечность из фильмов ужасов, живущая отдельной жизнью и прекрасно чувствующая себя без тела, мозгов и сердца.

Здесь нет ни музеев, ни достопримечательностей. Единственное, что меняется, – граффити на гаражах и торцах зданий. По дороге домой автоматически читаю надписи на стенах, бо́льшая часть новых – о надвигающемся конце света, Кате, ее убийце (или убийцах) и о том, как их получше наказать. Повесить, в**бать, отправить в колонию, кастрировать, устроить самосуд, утопить в реке – сколько вариантов, однако.

Искать виноватых, судить и придумывать наказания всем, кроме себя, – в духе живяков. Они и есть настоящая суть района. Живяки и есть район. Живяки – не как зомби из кино, живяки – среди живых, живяки ходят, едят, спят, ругаются, делают вид, что любят, думают и чувствуют, – но на самом деле они и мы из разных миров. Параллельных, сталкивающихся друг с другом ежедневно, но разных. Это сложно понять вот так сразу. Я сама не сразу поняла.

Живяки любят черно-белое, контрастное, понятное. Любят, чтобы в жизни было как в телевизионном мыле – к каждому замку находился ключик, все интриги разрешались к финалу, злодеи мучались, а герои торжествовали. Любят обвинять других в том, что делают сами.

Любят, когда смерть приходит за всеми, кроме них.

Живяки ничего не понимают. Откуда им знать, что такое смерть? Они еще ни разу не умирали. Мы с Риком – другое дело.

Впрочем, и Кере с Катей умирать не впервой.

Иосиф Бродский, «Натюрморт».

Мрак, мой старый друг (англ.). Строчка из песни The Sound of Silence, Simon & Garfunkel.

За пять лет, один месяц и две недели до смерти Кати

Бум-бум-бум – сердце бьется быстро, оглушающе больно, – бум-бум-бум – когда-когда-когда, когда же Катя придет, когда же, когда. Кажется, так хочу ее увидеть, что время из вредности просто-напросто заморозилось или – еще хуже – умерло.

Черчу ногой на земле русалку – по моей задумке, русалка должна из-под воды смотреть на девочку, склонившуюся над рекой, вместо этого выходит ерунда. Тайком поглядываю на взрослых, но подойти не решаюсь. Я уже трижды спросила маму, скоро ли придут Катя с тетей Светой, а мама трижды ответила одно и то же скороговоркой: «У Кати сегодня музыкалка, вот закончатся занятия – и придет». И сразу, без пауз: «Женя, не мешай, видишь, взрослые разговаривают?»

Взрослые не разговаривают – взрослые перешептываются, пересмеиваются, пьют пиво из алюминиевых банок, едят чипсы и сухарики, сидя в беседке с проломленной крышей в Пьяном дворе. Взрослые празднуют первое сентября, объяснила мне мама. Весь Пьяный двор празднует.

На свободных лавочках сидят компании, а на футбольном поле бегают одноклассники. Кажется, всем весело и хорошо, маемся от безделья только я – и Юра, новенький. Перешел в наш класс из параллельного в конце прошлого учебного года и уже успел получить целых два прозвища: Татаро-монгол и Псих.

Разглядываю его исподтишка. Юра сидит, скрючившись, под сосной, спиной ко мне и взрослым, и как будто говорит сам с собой. Правда псих психом.

Мы с Катей с ним не общаемся. Мы ненавидим чужаков. Мы про всё думаем одинаково.

Год назад, первого сентября четвертого класса, мы с ней наблюдали за взрослыми вместе – они жарили шашлыки, ели, пили, пьянели, смеялись, ругались. Взрослые в Пьяном дворе всегда делают одно и то же. Пьют, пьянеют, ругаются, смеются, едят. Едят, ругаются, смеются, пьют, пьянеют. Всегда один и тот же набор действий в (почти) произвольной последовательности. Впрочем, от перемены мест слагаемых сумма не меняется.

– Может, просто мы все умерли? – сказала я тогда Кате. – И попали в какой‐нибудь замкнутый мир, что‐то вроде мыльного пузыря? А взрослые поняли это раньше нас – знают, что выхода нет, вот и бухают.

«Бухать» звучало грубо. Я специально сказала так, чтобы выглядеть серьезнее. На Катю это впечатления не произвело. Она улыбнулась свысока:

– Да они просто взрослые, вот и все. Все взрослые одинаковые. Вырастем – тоже станем такими зомбаками.

– Необязательно. Мой папа не такой.

Я не врала. Папа и правда всегда стоял поодаль от остальных, как будто боялся их взрослостью заразиться. Папа сам немножко не взрослый, а какой‐то не по-взрослому родной и понятный. Папа, по словам мамы, «чудной» и больше всего на свете, даже больше меня и своих птиц, любит читать книги и писать стихи.

– Станем-станем, иначе остальные нас сожрут. Тут мир такой – или ты, или тебя, – Кате всегда нравилось меня пугать.

– Может, лучше тогда не вырастать? – спросила я, а она усмехнулась так, как будто хотела сказать: «Лучше, конечно, не взрослеть, лучше вмерзнуть в настоящее, лучше убить время, сделать так, чтобы оно исчезло, и тогда не пришлось бы становиться старше, не пришлось бы меняться, не пришлось бы умирать, но это все детские сказки, это невозможно, ты же понимаешь».

Я знала, что Катя права. Знала, что нам однажды придется повзрослеть. Но «однажды» – это еще не сейчас. Нас с Катей это далекое «однажды» вполне устраивало.

Мы играли в «Зачарованных», «Сейлор Мун» и «Чародеек», превращались в воительниц в матросках, защитниц древнего подводного королевства, ведьм, бросавших вызов всем демонам мира, погружались в темноту и неизвестность самых глубоких морей, каждый день бились бок о бок – и перед самым отъездом на дачи в начале летних каникул, прямо во время сражения с подводным монстром, поклялись быть сестрами и даже решили жить вместе, прямо здесь, на детской площадке. Горка, на которой мы сидели, ядовито пахла мочой и пивом, но нас с Катей это не смущало – главное, мы будем вместе навсегда.

Родители думали иначе и в конце концов развели нас по домам, но сестрами мы от этого быть, конечно, не перестали.

Прошло целое лето с тех пор, как мы не виделись, но Кати все нет. Зачем ее вообще начали водить в эту проклятую музыкальную школу? Бум-бум-бум – когда-когда-когда, бум-бум-бум – ну когда уже, когда же, когда же она придет!

Не выдерживаю, снова иду к матери. Заранее знаю, что пожалею об этом. Мать вроде Пайпер из «Зачарованных»: умеет замораживать все живое одним взглядом. Мать злится, всегда злится, даже если я не сделала ничего плохого – или кажется, что не сделала, – мать не умеет улыбаться, только кривить губы в подобии улыбки. Мать любит, когда я – невидимка.

Меньше всего хочется ее тревожить. Но я должна узнать про Катю. Не выдержу, если не узнаю. Считаю до десяти – для храбрости – и дергаю мать за рукав:

– А скоро Катя…

– Господи, Женя, ну что ты заладила: Катя, Катя, Катя! – мама вырывает руку, смотрит черным взглядом, не на меня, а куда‐то поверх моей головы. – Это уже ненормально, честное слово, от Кати своей не отлипает. Если та в реке утопится, то и моя дура туда же сиганет. – Это уже не мне, это другим взрослым. – Всё, хватит капризничать, дай матери поговорить, – а это снова мне, – вон, иди с Юрой погуляй, он тоже сидит один, киснет.

Становится обидно, так обидно, что хочется маму как‐нибудь больно ущипнуть – как она могла сказать – приказать! – гулять с Юрой?

Юра – Псих, Юра – странный, Юра – полунемой, Юра сидит в школьных коридорах с книжками и с ними разговаривает. Не отвечает, когда его бьют. Просто закрывает голову руками и замирает как неживой, даже не кричит. Юра – единственный из всей нашей параллели, кто ходит к школьному психологу. Говорят, если прикоснуться к Психу, можно заразиться психами и самой сойти с ума.

Юра – последний, кто сможет мне сейчас заменить Катю.

– Не хочу, – говорю я, – не хочу с Юрой, он…

Не договариваю, встречаюсь глазами с Юриным отцом. Всех родителей мы называем тетями и дядями, но не его – никакого дяди Феди, только Федор Павлович. Взгляд у него немигающий, серый и острый, взгляд не человеческий, а змеиный, такой, что сразу чувствуешь себя виноватой и хочешь извиниться, а за что – непонятно.

Мама смущается, заискивающе улыбается Федору Павловичу:

– Простите, моя дочь…

Тот посмеивается:

– Ну что вы, дети – существа непредсказуемые, а мой парень вообще сложно вписывается. Он, знаете ли, «вещь в себе». Или не в себе – это как посмотреть.

Папа докуривает, подходит к нам – ко мне – и говорит мягко:

– Птичка, пожалуйста, пойди поговори с Юрой, ладно? Мне кажется, ему сейчас не помешает компания – выглядит он грустным. Что скажешь? Сможешь сделать это ради меня?

Когда папа говорит со мной, чувство, что над нами – сияющий купол, и он защищает нас ото всех и всего, даже от Пьяного двора. Когда папа просит меня, я не могу ему отказать – не умею отказывать.

Иду к Юре – «через не могу», как любит говорить мама. Краснею, злюсь, но иду – ведь я обещала папе, не могу его подвести.

Над Юрой шевелит щупальцами-ветвями кривая сосна, единственное дерево Пьяного двора, гигантская медуза, не подходи – ужалит. Мне не по себе, когда я на нее смотрю, – мама как‐то раз сказала, что сосна здесь неслучайно, что она – «лесной шпион».

Говорят, лес с каждым годом все ближе и ближе подбирается к нам – того и гляди затопит диким зеленым морем, проглотит район и не подавится.

Говорят, он забирает людей, ищи не ищи – все без толку, ни костей, ни следов.

Говорят, земля там влажная и красная, как ватка, пропитанная кровью.

Говорят, некоторые сами в лес уходят, зачем – я так и не поняла.

Говорят, там есть река Смородинка с мертвой водой – выпьешь и заснешь навсегда.

Про лес много чего говорят и всегда – шепотом. Я и сама невольно понижаю голос, когда о нем заходит речь. Наверное, все дело в этом странном, тревожном чувстве: стоит заговорить о лесе или подумать о нем, как вдруг тебя охватывает страх и восторг одновременно. Так бывает, когда папа покупает мне новую книжку – и я почему‐то заранее знаю, что полюблю ее, даже если никто на свете больше не любит. Так бывает, когда Катя придумывает новую игру. Так бывает, когда я думаю о Юре. Почему – сама не знаю и от этого еще меньше хочу с ним говорить.

Но я уже подошла, я уже стою у Юры за спиной. Уйти сейчас было бы глупо.

– Что делаешь? – спрашиваю Юрин затылок. Юра вздрагивает как от удара:

– Тише, ты его напугаешь!

– Кого? – подхожу ближе. Так вот почему Псих сидит на корточках: у него в руках – воробей. Юра гладит птицу по голове. Воробей лежит с закрытыми глазами, дышит часто-часто, и даже мне слышно серебристое биение крошечного сердца.

Вдруг становится неуютно и холодно.

– Это ты его так? – слова вырываются сами собой.

Юра приподнимает бровь:

– Думаешь, если я Псих, то люблю убивать птичек?

Злюсь:

– Откуда мне знать, что ты любишь? Про тебя всякое говорят. Меня вообще заставили к тебе подойти, ясно? И если я тебе так противна, то пожалуйста – я и одна погуляю.

Хочу уйти, но Юра вдруг говорит:

– Я его спас. Ру… Словом, кошка хотела съесть, а я отнял. В любом случае опоздал – воробей все равно умрет, – дрожащие пальцы гладят птичье тельце. – Ну вот, я все рассказал. Теперь ты останешься?

Делаю вид, что не заметила мольбы в серых глазах:

– Что будешь делать с воробьем?

– Сидеть и ждать, пока все… все само не закончится. Понимаешь? – негромко говорит Юра.

Вдруг становится жалко и Юру, и воробья, и утекающую из крошечного тельца жизнь.

– Хочешь, подождем вместе? – спрашиваю.

– Хочу, – очень серьезно кивает Юра.

Воробей умер через тридцать минут, судя по Юриным часам. Хороним его под сосной, Юра копает землю складным ножом, на рукоятке – черная волчья морда, лезвие – тоже черное, блестящее, с хищными зазубринами.

– Стащил у отца. Мне оборотень понравился. Если отец узнает – убьет, конечно, но вдруг повезет, – буднично говорит Юра, точно прочитав мои мысли, а потом добавляет: – Если бы я был колдуном и мог выбрать одну магическую суперспособность, я хотел бы превращаться в зверя.

– И зачем? Чтобы тебя все боялись? – бережно кладу еще теплое птичье тельце в ямку.

– Не только, – уклончиво говорит Юра. – Звери живут как хотят, им никто не указ, кроме леса, им не нужно… ну, знаешь, становиться такими, – он кивает в сторону родителей.

Воробья проглатывает земля, я кладу на свежий холмик блестящий булыжник – сойдет за надгробие, – встаю и отряхиваюсь. Юра вздрагивает:

– Ты куда, ты что, уходишь?

– Скоро, возможно, уйду, – говорю я, думая про Катю.

– Может, задержишься на чуть-чуть? – вдруг говорит Юра. – Мы теперь вроде как немножко друзья, да? – поднимает бровь (как ему удается поднимать только одну, да еще так высоко?). – Кстати, хочешь, расскажу тайну?

– Что за тайна? – спрашиваю, но ответа не дожидаюсь: за спиной раздается знакомый голос.

Оборачиваюсь – и меня обнимает Катя, и я вдыхаю запах – шарлотки и ванильной гигиенической помады, такой неуловимо и щемяще родной, что хочется плакать, плакать, плакать, пока не выплачешь все, что накопилось за месяцы разлуки, и всё и все вокруг исчезают.

Катя рассказывает про дачу, про реку, про то, как полюбила плавать – «если бы я могла, стала бы морской царевной», – я пытаюсь сосредоточиться на ее голосе и не думать про мальчика, стоящего у горки поодаль и не сводящего с меня глаз. Кажется, Юра ждет, что я окликну его. Представлю Кате. Скажу, что теперь мы гуляем втроем и никакой он, в сущности, не Псих.

Но я не окликаю, не представляю и ничего не говорю.

– Псих так и будет на нас смотреть? – хмурится Катя.

– С чего он вообще на нас так зациклился? – вздыхает она.

– Не хочу с ним гулять, хочу только с тобой, с тобой одной, – улыбается – и правда только мне одной.

– Не думай о нем, – говорю как можно равнодушнее.

Мы качаемся на качелях, сидений всего два – и, даже если бы мы позвали Юру, он не смог бы присоединиться к нам.

С чего я вообще чувствую себя виноватой? Я ничего Юре не обещала. Я с ним вообще впервые сегодня заговорила – он мне, по сути, никто, мы всего лишь «немножко друзья». А теперь пришла Катя, я мечтала об этой встрече все лето, представляла ее, когда задыхалась от бессонницы и от ночной жары на даче, раз за разом перебирала, как и о чем мы будем говорить; мне сейчас не до Юры, Кате сейчас не до Юры, неужели сложно понять?

Но он не понимает – и вдруг направляется к нам, встает рядом, прижимается бледной щекой к железным балкам качелей, скалится в обиженной улыбке, и я впервые замечаю, что клыки у него чуть-чуть заостренные. «Если бы я был колдуном и мог выбрать одну магическую суперспособность, я хотел бы превращаться в зверя», – звучит в голове Юрин голос.

«Надо было дать ему прозвище Волк, а не Псих», – некстати думаю я. Катя замолкает – не хочет говорить при чужаке, ясное дело.

– А в чем прикол одеваться одинаково? Вы же в курсе, что не близняшки? – говорит Юра.

– Что тебе надо, Псих? – не выдерживает Катя.

– Хочешь, покажу одну штуку? Спорим, вы так качаться не умеете.

Катя закатывает глаза:

– Если мы дадим тебе показать твой дурацкий супертрюк, ты оставишь нас в покое?

– Обещаю.

Катя спрыгивает с качелей, машет мне рукой – «давай слезай», – я следую ее примеру. Юра садится на место Кати, отталкивается от земли длинными ногами и начинает раскачиваться.

– Знаете, что такое «солнышко»? – спрашивает он. Катя охает – она знает:

– Ты правда псих! Решил убиться на наших глазах, да?

Но Юра ее как будто не слушает, раскачивается все сильнее, сильнее и сильнее.

– Что еще за «солнышко»? – не понимаю я.

– У нас мальчик на даче так разбился, упал, сломал спину, кровищи было – море, – Катя злится. – Эй, Псих, слезай! Иначе позову родителей!

– Зови. Меня все равно не остановят, а ты станешь стукачкой, – усмехается Юра.

Оцепенело наблюдаю, как он, вцепившись в поручни, делает оборот вокруг перекладины, зависнув на несколько секунд в воздухе вниз головой, как будто оказавшись в мире с обратным притяжением, и затем несется вниз с дикой улыбкой и вздувшимися от напряжения венами на белых руках – откуда у него столько царапин и шрамов, интересно?

Качели не скрипят, а точно клацают железными зубами, шипяще рассекают воздух, делают еще один полный оборот – и затем сбрасывают с себя Юру. Вернее, это он спрыгивает и пружинисто приземляется на ноги, торжествующе вскинув голову.

Только сейчас понимаю, что «солнышко» Юра сделал на глазах у родителей. Меня пробивает озноб: вдруг они видели? Оборачиваюсь: папа читает на лавочке, остальные над чем‐то пьяно хохочут, красные и счастливые. Взрослые, кажется, слишком заняты собой, чтобы обратить на нас внимание. Между ними и нами как будто стекло, прозрачное с одной стороны, матовое и глухое – с другой, как в фильмах про полицейских.

– Ну что, как вам? Не описались от страха? – спрашивает Юра.

Катины глаза загораются совсем не Катиным огнем, лицо у нее чужое и некрасивое, и даже голос незнакомый, ниже обычного.

– Жаль, не свалился, – оставил бы нас в покое, – говорит новая Катя новым голосом. Мне становится тревожно, хочется прокричать самой себе: «Давай просыпайся, это какой‐то дурацкий сон», – ущипнуть за руку, встряхнуться, но бесполезно: все происходит наяву.

– Признайся, что просто боишься. Сама знаешь, тебе слабо́, – усмехается Юра.

– Думаешь, я слабачка? – Катя смотрит на Юру, и на секунду мне кажется, что их горящие взгляды – вроде лазерных мечей в «Звездных войнах»: зеленый – Катин и бледно-серый – Юрин.

– Слабачка, конечно, – отвечает он.

– А вот и посмотрим. – Катя идет к качелям, все мои жалкие «не надо» и «прекрати» бесполезны. Кажется, это могло повлиять на прежнюю Катю, мою Катю, – но новой, невесть откуда возникшей девочке все равно.

Оглядываюсь на Юру, шепчу взрослое и обидное «Чтоб ты провалился» – совсем как мама, когда злится на папу, – и демонстративно встаю подальше – и от Психа, и от качелей. Я, в отличие от некоторых, не играю в дурацкие игры, пусть все видят.

Катя делает как Юра, раскачивается все сильнее и сильнее, выше и выше, смотрит только вверх, на небо и кружащих над нами ворон, выдыхает, вцепляется худыми руками в поручни – сейчас будет «солнышко», сейчас она наконец сделает это и все закончится, мы снова будем смеяться и болтать, все снова будет хорошо.

Оглядываюсь на родителей – все еще не смотрят на нас? Понимаю по знакомому шипящему звуку и хищному лязгу, что качели делают оборот вокруг перекладины, и вдруг все звуки, шорохи и смех взрослых перекрывает крик, долгое и отчаянное «ааааааааааа!».

Стекло между нами и родителями трескается и рассыпается, все взрослые как один поворачивают головы, я – вслед за ними, а Катя, сорвавшись с самой высокой точки «солнышка», летит вниз, падает, стонет, приподнимается, деревянное сиденье прилетает ей по виску, раздается второй крик, протяжнее и безнадежнее, и мне чудится, что кричит небо, качели, земля, родители, Юра, я сама, все и всё вокруг – но только не призрачно-бледная девочка, без движения лежащая на земле.

Утром за окном – белая пустота, Пьяный двор затопило вязким туманом. Говорят, его прядут лесные мертвецы, закидывают рыболовной сетью на район, тянут-потянут – кого затащат к себе сегодня?

На циферблате будильника семь тридцать утра. Вставать еще рано, слишком рано – выходной, и я полночи не спала. Но стоит закрыть глаза, как начинают звучать голоса родителей, их ночные кухонные перешептывания – «черепно-мозговая травма», «открытый перелом руки», «множество ушибов», «большая кровопотеря».

Катя – в коме, Катя – между жизнью и смертью, между той и этой стороной, Катя, кажется, так крепко застряла в проломе между живым и мертвым, что не выбраться.

Юра. Во всем виноват Юра. «Чтоб ты провалился, чтоб ты провалился, чтоб ты провалился», – шепчу раз за разом, пока в горле не пересыхает.

Встаю, иду по холодному полу босиком на кухню, хожу туда-сюда по храпящей сонной квартире, понимаю, что сегодня уже не заснуть.

Одеваюсь, тихонько беру ключи и выскальзываю из дома. На улице – жемчужно-серый свет, каркающие вороны-невидимки и поскрипывающие качели в Пьяном дворе. Иду вслепую – на звук. Вижу рядом с качелями что‐то черное и неподвижное, что‐то, не похожее ни на человека, ни на зверя, – просто сгусток всхлипывающей темноты.

Стоит подойти ближе, как темнота превращается в Юру. Сквозь туман его лицо толком не разглядеть, но почему‐то мне кажется, что оно испуганное и детское, совсем не такое злое и холодное, как вчера.

Наверное, во мне, как и в Кате, тоже дремала другая «я», и теперь эта новая Женя вдруг проснулась. У новой Жени в груди – ярость и пожар, новая Женя хочет царапать, кусать, бить, бить, бить так, чтобы Юра почувствовал все, что чувствую я, чтобы он тоже немножко умер.

И новая Женя бы била, царапала и кусала – но она затихает, как только я подхожу ближе, как только могу разглядеть хорошенько Юрино лицо, бледное и опухшее, как только вижу рассеченную бровь с запекшейся коричневой корочкой, синяк на скуле – кто это сделал, Федор Павлович? – и глаза. Красные, с полопавшимися сосудами, мутные, как у покойника.

В одной руке у Юры нож с волчьей мордой на рукоятке, а другая спрятана за спину. Черное лезвие влажно блестит.

– Ты себя что, порезал? Зачем? – спрашиваю.

– Пришла меня побить? – вопросом на вопрос отвечает Юра, говорит совсем тихо, так что едва можно разобрать слова. – Я сразу понял, что да.

– Как это – понял? – хмурюсь. – Как это вообще можно понять?

– Можно, – уклончиво говорит Юра. – Так что, если хочешь бить – бей. А потом уходи. И держись от меня подальше: я как черная кошка – приношу одни несчастья, понимаешь?

Подхожу ближе и, плохо понимая, что́ делаю, забираю нож из Юриной руки, зажмуриваюсь и быстро провожу лезвием по своей ладони. Дыхание перехватывает от боли, кожу обжигает теплым и влажным.

– Ты что, с ума сошла? – Юра смотрит на меня потрясенно.

– Может, я тоже псих, – отвечаю, вскинув голову.

Хочется сказать еще много всего. Что я тоже виновата, что не надо было вчера отталкивать Юру, не надо было делать вид, что он мне никто, не надо было позволять им с Катей глупое соревнование, не надо, не надо, не надо – столько разных «не надо» роится в голове!

Но я ничего не говорю – и просто обнимаю худого измученного мальчишку, беззвучно плачущего передо мной, и он обнимает меня в ответ.

За пять лет и неделю до смерти Кати

За спиной, на футбольном поле – смех и крики одноклассников, на лавочках и в беседке Пьяного двора – смех и крики взрослых. Но все звуки тускнеют и меркнут, стоит им долететь до нас с Юрой.

Думаю о Кате. Как всегда в последнее время – о ней. Четыре года, как мы дружим, пошел пятый. Моя самая долгая дружба. И до недавних пор – единственная.

Четыре, семнадцать, двадцать пять. Четыре, семнадцать, двадцать пять. Четыре, семнадцать, двадцать пять.

Сижу на качелях, а Юра – прямо на земле: октябрь в этом году выдался неправдоподобно теплый. Флуоресцентные стрелки часов светятся на его запястье, сливаются в одно сияющее пятно – глаза слезятся от недосыпа.

Семь порезов на Юриных руках, семь за прошедшие сутки – после того как Катя разбилась, он режет себя постоянно. Впрочем, мы об этом не говорим – никогда не говорим. Нечто вроде негласного уговора.

Семь новых порезов плюс десять зарубцевавшихся, итого семнадцать.

Четыре, семнадцать, двадцать пять. Четыре, семнадцать, двадцать пять. Четыре, семнадцать…

Двадцать пять дней Катя «между жизнью и смертью». Двадцать пять…

Стоп. Перестань. Хочется врезать себе самой по лицу, избить так, чтобы ни о чем, кроме боли, думать было невозможно, но часть меня знает: цифры все равно будут вертеться в голове. Это как ведьмины силки – дергайся не дергайся, свободы не получишь.

Юра вертит в руках нож с волчьей мордой на рукоятке, сосредоточенно рассматривает, изучает каждую царапину так, словно впервые видит. Притворяется, что занят и не знает, который час. Юра должен был вернуться домой еще сорок минут назад – воскресенье у них с отцом и матерью «семейный день».

Четыре, семнадцать, двадцать пять, четыре, семнадцать, двадцать пять.

На его запястье голубеют синяки. По форме похожи на пальцы, но больше разглядеть не выходит – Юра ловит мой взгляд, натягивает рукав куртки, кидает нож в землю и вдруг говорит:

– Прикинь, әни 3 как‐то сказала, что у отца нет сердца. Я был совсем маленький и все никак не мог понять: как это? – выдергивает лезвие. – Один раз, когда отец спал, я подкрался к нему, прислонился к груди, слушал, слушал, слушал. Кажется, полночи просидел – и так ничего не услышал. Как думаешь, может, у него и правда в груди пустота? – нож втыкается в землю снова, снова и снова.

– Это ты к чему?

– Наверное, хотел тебя отвлечь.

Четыре, семнадцать, двадцать пять, четыре, семнадцать, двадцать пять, четыре, семнадцать, двадцать…

Вскрикиваю: затылок обжигает болью. Мяч, ударивший меня по голове, падает на землю. Слышу за спиной смех, оборачиваюсь, вижу одноклассников и парней из параллели – идут к нам вдесятером. Впрочем, когда они вместе, то они уже не они, а оно. Существо.

Существо – душа Пьяного двора. Существо – как лего, собирается из множества тел, рук, ног и голов, щелк – и все начинают действовать как один, смотреть как один, думать как один, все знают ответ на главный вопрос: «В чем сила, брат?» В кулаках, брат, конечно в кулаках.

Была бы тут Катя, она бы не испугалась. Существо обходит ее стороной, она неприкосновенна. Но Кати нет – а одной мне, и тем более нам с Юрой, не справиться. Нас Существо ни во что не ставит.

Меня никогда не били – но при мне били других. И внутри все немеет и мелко дрожит, когда я представляю себе, каково это. Надо молчать, главное – молчать, делать все, что скажут, главное…

– Эй, Псих! Хороший песик! Кинь нам мячик обратно! – нежно просит Существо во все десять голосов.

– Че такой невеселый? Да забей, у Жени голова пустая – ей не больно, да, Жень? – давится от смеха.

Юра улыбается все шире и шире, перекидывает мяч из одной руки в другую:

– Извинитесь перед Женей – и сделаю что скажете. Считаю до трех. Один.

Кажется, земля сейчас уйдет из-под ног. Шепчу:

– Пожалуйста, не надо! Верни им мяч, и всё!

– Псих, ты че, забыл, кто мы, а кто – ты? – Существо переводит взгляд с меня на Юру, с Юры на меня, снова на Юру. Чувствую себя абсолютно голой, как в страшных снах, где почему‐то приходишь в школу без одежды. Неожиданно Существо съеживается, тушуется, распадается на два и пропускает вперед Руслана – парня из параллельного класса.

Если Существо – душа Пьяного двора, то Руслан – душа Существа. Или, правильнее сказать, мозг, король и хозяин.

Смотрит на Юру почти с жалостью:

– Че ты строишь из себя супергероя? Нафига, Псих?

– Два.

– Нам же не нужны проблемы, да? – в панике дергаю Юру за рукав. Но он как будто не слышит.

– Три.

Мяч со свистом режет воздух и бьет Руслана по лицу.

– Сдурел? – ревет Существо, рычит, скалится в десять лиц, сжимает двадцать кулаков, обступает Руслана живым щитом. Тот вытирает рукавом кровь, текущую из распухшего носа, отмахивается от вопросов.

– Всё в порядке, всё под контролем. Отвалите от Психа, было бы о кого руки марать. – Переводит взгляд на меня: – А ты, Жень, тоже та еще шизичка. Псих твою лучшую подружку прибил, типа, реально прибил, а ты вокруг него скачешь. Совет за бесплатно: выкинь Психа на ближайшую помойку, как сделал я. Поверь, там блохастым дворнягам самое место.

Юра меняется в лице и кидается в драку, но я висну у него на плече, не даю сдвинуться с места, бормочу: «Пожалуйста, ну пожалуйста, не надо!» Существо взрывается хохотом, шутит: «Смотрите, Женька и ее цепная псина! Осторожно, злая собака!» – и уходит обратно на футбольное поле. Мои щеки горят, как в тот раз, когда мы с матерью поссорились и она надавала мне пощечин, – и кажется, что весь Пьяный двор смотрит на нас с Юрой, только на нас.

– Да ты реально псих! Будешь дальше нарываться – нас обоих прибьют! – почему‐то хочется плакать. Как Юра не понимает? Он же раньше учился в одном классе с Орфеевым – говорят, они даже общались, – и должен быть в курсе, что Руслан может делать что хочет. Его папа – король района, заправляет всем и всеми. – Катя говорила, что в том году Руслан побил одного парня прямо у всех на глазах, в коридоре. И там было столько крови, что… В общем, того парня больше никогда не видели – никогда, понимаешь? Что, не слышал об этом?

– Слышал. Я был тем парнем. И побили не меня – а я, – Юра достает нож, забытый в земле, остервенело чистит лезвие рукавом куртки.

– Ну да, конечно ты. – С трудом верится, что худощавый Юра мог что‐то сделать с Русланом. – Весь прошлый год сидел, молчал в тряпочку, даже нашим пацанам сдачи не давал, а теперь…

– А теперь у меня есть ты! – говорит Юра и сразу же осекается.

По впалым щекам расплываются красные пятна, глаза наливаются темнотой, из серых вдруг становятся беспросветно черными, смотрят на меня, только на меня, будто ничего вокруг больше нет – ни Пьяного двора, ни идущего к нам высокого мужчины.

– Черт, кажется, там твой папа, – шепчу я.

Юрины плечи вздрагивают. Он отводит взгляд. Чем ближе к нам Федор Павлович, тем меньше и худее кажется Юра.

– Браво, Юрий, наконец‐то повел себя как настоящий мужчина, – отец хлопает в ладоши. – Да-да, я всё видел – стоял во‐о-он там. Небольшой совет: в другой раз врежь им вот так. Понял? Вот так, – медленно подносит кулак к скуле сына, имитирует удар, – и бей, пока всю дурь не выбьешь. Доброта – удел баб, но ты‐то не баба, правда?

– Да, папа, – высоким и каким‐то чужим голосом говорит Юра отцовским ботинкам.

Федор Павлович похож на шпионов из кино. Серые брюки, серый пиджак, серое пальто, серая шляпа с полями и серый шарф, серые глаза. Раньше я бы сказала: «Как у Юры», – но нет, совсем не такие. Глаза Федора Павловича – мертвые, остекленевшие, а Юрины – живые, цвета теплой собачьей шерсти.

– Знаешь, что еще должен настоящий мужчина? – вкрадчиво спрашивает Федор Павлович и, не дожидаясь ответа, замечает: – Держать слово и приходить вовремя. Сказал: «Буду в час» – значит, надо быть ровно в час, и ни минутой позже. Как думаешь, что бы было, если бы я опаздывал в операционную, а? Ты, к слову, задержался на… – часы вспыхивают льдом на запястье и снова исчезают под рукавом пальто, – пятьдесят семь минут. Нехорошо, Юрий.

– Да, папа. Ты прав, папа.

– Мы еще дома это обсудим, – усмехается Федор Павлович. – Мать, между прочим, обед приготовила, ждет тебя. Так что давай прощайся, и идем.

Юра быстро сжимает мои пальцы, шепчет затравленно: «Может, выйду ближе к вечеру». Больше всего на свете хочется его обнять и сказать, что все будет хорошо, но Федор Павлович не сводит с меня глаз – и мне становится так не по себе, что не могу шевельнуться.

Высокий серый мужчина и худой мальчик с опущенными плечами уходят прочь, а я снова остаюсь один на один со своими призраками.

Четыре, семнадцать, двадцать пять, четыре, семнадцать, двадцать пять, четыре, семнадцать, двадцать пять, четыресемнадцапять, чтресенадцать, чресендать.

На прилавке в Скворечнике лежат ноги в белых кедах, разрисованных черепами с горящими глазницами. Лиса меня не замечает, слишком увлечена видео на ноутбуке. Иду к полке с шоколадными батончиками, по привычке тайком разглядываю Лису, любуюсь издали хищной рыжиной волос, медальоном-ключом на шее, неоново-яркими тенями – и самой себе кажусь тусклой и невзрачной: не человек – тень.

Голос по ту сторону экрана рассказывает про наш лес.

Говорят, сойдешь с протоптанной дорожки – и земля начинает хрустеть под ногами: то там, то тут сереют кости-черепа.

Говорят, на месте леса когда‐то было кладбище, потом могилы разорили, и мертвецы переродились в деревья.

Говорят, у мертвецов есть хозяин. Приметит – поминай как звали.

Говорят, если повезет, если попросить как следует, если хозяин позволит – лес исполнит любое желание.

«Любое желание», – сердце бьется так быстро и громко, что закладывает уши. «Любое, любое, любое», – твердит радостный голос в голове.

Несу «Чудо» с орехами на кассу. Лиса неохотно выключает видео, пытается пробить – не выходит. Хмыкает:

– Видимо, сегодня не до чудес. – И пробует второй раз, а я считаю про себя до трех и быстро спрашиваю, чтобы не передумать:

– А ты бывала в лесу?

Лиса отвлекается от батончика, смотрит на меня – впервые на меня, а не сквозь:

– Никто в этом крейзи-царстве зомби никогда не спрашивал про лес, ты первая.

Ее лицо делается серьезным, почти суровым:

– А зачем тебе, малая? Только не говори, что сама туда собралась!

Во рту пересыхает, становится почему‐то стыдно, так стыдно, к