автордың кітабын онлайн тегін оқу Моя жизнь в науке и не только

Информация о книге

УДК 821.161.1-94

ББК 84(2Рос=Рус)6-4

Б43

Автор:

Белковец Л. П., доктор исторических наук, профессор, Томский государственный университет

Нашла в Интернете обращение некоего «проекта» к читателям научных трудов («всех книг автора») Белковец Ларисы Прокопьевны такого содержания: «Биографии писателя Белковец Ларисы Прокопьевны пока нет. Если вы хорошо знакомы с жизнью и творчеством этого автора, вы можете помочь проекту, добавив его биографию. Ниже вы найдете все книги автора, представленные в нашем каталоге книг. Используя вкладки, вы можете посмотреть не только книги, но и рецензии участников проекта на книги автора, цитаты из его книг. Вы также можете задействовать сортировку, с помощью которой можно посмотреть самые популярные, читаемые или рецензируемые произведения автора Белковец Ларисы Прокопьевны».

Решила не ждать результатов «проекта» и сама написать свою биографию.

В оформлении макета и обложки использованы фотографии из личного архива автора.

УДК 821.161.1-94

ББК 84(2Рос=Рус)6-4

© Белковец Л. П., 2024

© ООО «Проспект», 2024

Часть первая. Детство Лоры

Первое воспоминание из самых ранних. Длинное и узкое помещение, перегороженное на две комнаты. Это место обитания нашей семьи — моего отца Прокопия Григорьевича и моей мамы Марии Семеновны Толстобровых. В первой комнате — прихожей или кухне — происходят события, которым суждено стать определяющими для всей нашей последующей жизни. Здесь многолюдно и шумно. Я сижу на коленях у дяденьки, который ко мне хорошо относится, что-то говорит, смеется, и все окружающие, которых я не могу вспомнить, оживленно с ним общаются. Это мой будущий отчим, Жуков Илларион Прокопьевич. Очевидно, это его первое знакомство с детьми его будущей второй супруги, моей мамы. Кроме меня у нее еще двое старших детей — дочь Тамара, 1937 года рождения, и сын Виктор, 1939 года рождения. И это, вероятно, 1945–1946 год, поскольку в марте 1947 года у них уже родится совместный ребенок, мой младший брат Толик. Известно также, что отчим пришел с войны уже в сорок втором году по ранению, вернулся к своей семье, жене и троим детям (сыну и двум дочерям), и они с женой успели еще до того, как он перебрался к нам, родить в 1945 году четвертого ребенка, мальчика Василия. Так что мне, очевидно, в это время года четыре-пять.

Помещение, в котором мы живем, — это меньшая половина хорошего деревянного (впрочем, других домов в селе не было и нет) дома, расположенного в центре села Минаевка, и в нем находится отделение связи (почта), которым заведовал до ухода на фронт мой отец. На фронт он ушел 1 ноября 1941 года, за восемь дней до моего рождения 9 ноября, оставив маме наказ назвать дочку, если она родится, Ларисой. Так что отцовских колен я не знала, и на руках у Иллариона Прокопьевича мне было как-то не совсем комфортно.

Лора как автор «Детства»

Помню время, в которое я сильно не люблю себя, потому что все лицо у меня покрыто коростой, а ноги кривые, как колесо. У меня золотуха (авитаминоз). Летний теплый день, я, такая противная, хожу около соседского забора и застреваю между двумя жердями, просунув в дыру свою золотушную голову. Заслышав мои вопли, кто-то приходит мне на помощь и вынимает меня из жердьева плена. Но это не мама — мама бы еще и наказала за то, что лезу куда попало.

Дальше я вижу себя в санях-розвальнях, в которых мы — я и моя мама с маленьким братиком, закутанные в овчинные тулупы, едем по снежной скользкой дороге. Мы переезжаем в деревню Филимоновку, куда отчим получил назначение председателем сельсовета. Это начало апреля 1947 года, и мне пять с половиной лет.

Филимоновка запомнилась большим старым и пустым крестьянским домом с широкими лавками вдоль стен, с сенями, в которых стояли деревянные кадки. В этих сенях мама охлаждала в большой чашке, напоминающей теперешние тазики, густой овсяный кисель, одно из главных блюд наших трапез. Помню выволочку, которая была мне устроена за то, что я, обязанная качать малыша в деревянной кроватке, но желавшая поскорее сбежать к своим играм, пощипывала его за щечку. Мальчик пищал, приходила мама и освобождала меня от этой обязанности. Но однажды я была разоблачена и горько поплатилась за это. Правда, не помню, в чем заключалась экзекуция, но стыд, мной испытанный, запомнился надолго. У мамочки рука была тяжеловатой, а я, судя по всему, была девочкой шаловливой, и однажды, не помню за что, она прямо за общим столом, при отчиме, залепила мне в лоб металлической ложкой. Но я никогда не сердилась, потому что любила маму до дрожи, а главное, каким-то своим, непонятным мне, шестым или десятым чувством, понимала всю сложность ее нового положения.

В Филимоновке было нам в этом пустом холодном доме очень голодно. Сестра вспоминала, как однажды вечером, когда есть было совершенно нечего, отчим принес мешок с мукой, и мама варила в большой кастрюле из этой муки кашу-затируху, которую мы ели, немного сдобрив ее молоком. Уже с тех пор, как и потом, в течение всего детства, нас выручала корова, привязанная к саням, дошедшая до нашего нового места обитания.

Семья Толстобровых. Я в центре, между Витей и Томой. 1945 или 1946 год

Филимоновка для нас быстро закончилась: мы пробыли в ней всего год и вернулись в родную Минаевку, которому деревня Филимоновка сильно уступала в размерах и в статусе. И в дальнейшем Филимоновка постепенно деградировала, в настоящее время она представляет собой печальное зрелище с десятком старых домов, которое открывается путнику, едущему по дороге, выведенной из деревни на обочину. Дни ее, как и многих российских деревень, практически сочтены.

По возвращении в Минаевку отчим вновь возглавил сельский совет, став его председателем. Запомнились три разных дома, в которых у нас было временное пристанище, прежде чем мы поселились, наконец, в доме, из которого я пошла в школу. Один из них, на две квартиры, находился на дальнем краю села, перед кладбищем. Помню, что в этом старом доме были под самым потолком полати, где мы играли и спали, а также то, как однажды пришедший к нам чужой дядька купал в тазике, поливая водой, моего братика. Мама говорила потом, что тогда же «погрузили» и меня, но я всегда относила себя к числу некрещеных.

У нас второе новое жилище. Дом стоит на самом свертке дороги к реке (теперь на этом месте небольшое двухэтажное здание школы-восьмилетки), рядом дом — больница, в ней лежит моя больная артритом бабушка Прасковья, мамина мама, которая нянчилась со мной и учила меня ходить, зажав между колен. Я бегаю к больничному окну этого приземистого дома — оно вровень с землей, и бабушка в форточку просовывает мне кусочек сахара, который ей выдают к чаю.

В этой же больнице в большой палате мы лежим все трое (Тома, Витя и я) и еще несколько ребят. У нас скарлатина, и в больнице нас кормят пареной репой и свеклой. Но однажды мама приносит большую тарелку с горкой блинов, которая водружается на табурет посреди палаты, и мы всем сообществом вкушаем неземные радости. Помню также, как из этого дома рядом с больничкой отчим выносит гроб с моей бабушкой, и я горюю.

И вот мы уже в третьем, «полунинском» доме (кто такие Полунины, я не знаю, но дом именно так называли в селе). Он стоит прямо в его центре, на красивой горке, через дом от сельсовета, где работает отчим. Но с этим домом у нас связаны первые омрачающие нашу жизнь события. Родители ссорятся, отчим ударил маму, она уходит из дома с ребенком на руках. Сестра и брат убегают наружу через кухонное окно. Об этом мне поведает позднее сестра. У меня же сохранилось только тягостное ощущение маминого отсутствия в доме. На улице уже темно, холодно и сыро (поздняя осень), а ее нет и нет. И я опять страшно горюю, не случилось ли с ней в этой темени чего-нибудь плохого.

Но вот мы поселяемся в доме, в котором я проведу свое уже более или менее сознательное детство, а потому считаю его родным домом. Он рядом с почтой, нашим родовым гнездом, и это нас очень радует. Напротив нас, немного наискосок, двухэтажный особнячок, в котором внизу находится Заготживсырье, где принимают скотские кожи и шкуры пушных зверей, а наверху живет семья заготовителя. Хозяина зовут Терентий Иванович Осипчук, и он сменит потом отчима на посту председателя сельсовета. Именно он выпишет мне, когда я окончу десятилетку, справку на получение паспорта и отъезд из села на учебу. С ним в селе был связан широко известный анекдот, зафиксировавший умение председателя выражаться научно. Он говорил: «Надо работать так, чтобы был дефект», очевидно, имея в виду «эффект».

Современный вид нашего дома. Он все еще стоит на своем месте. Ближнее окно — на кухне

Мимо этого дома пролегает переулок, по которому я буду бегать в школу. Во дворе школы со временем появятся спортивная и волейбольная площадки. Там же, у леса, рядом со школой, наши культурные учреждения — клуб, танцплощадка, библиотека и стадион. С ужасом я обнаружила несколько лет назад, после длительного непосещения родного села, что от всего этого ничего не осталось. Сгорели и школа, и клуб, никто не играет в футбол на бывшем стадионе, да и его в общем-то тоже нет. Только один жалкий домишко, библиотека, одиноко пригорюнился на заросшем травой пожарище. Однако я забегаю вперед.

Мое село Минаевка находится в семидесяти пяти километрах от районного центра Асино Томской области. Оно возникло в начале двадцатого столетия, как и большинство здешних сел, на берегу правого притока могучей сибирской реки Оби — Чулыма. Чулым выбегает из Саянских гор, кажется, от соединения двух рек — Черного и Белого Юсов. Раз в несколько лет Чулым весной разливался, затопляя всю пойму шириной в один-полтора километра, до самой горы, на которой и стоит село. Затоплялись и две заимки: Верхняя, большая, домов в пятнадцать, она на берегу, прямо внизу, под нашим огородом, и Нижняя, поменьше, домов в пять — семь, она подальше, ниже по течению Чулыма, и с нашего огорода почти не видна. На время потопа жители заимок переселялись на гору, в село, и плавали на лодках. Чулым заливал и все небольшие болотца, которые тянутся вдоль горы, образуя ряд мелких озерков, в которых можно было летом купаться и ловить рыбу. Но главное, он подливал воды в наше большое озеро, которое зовется Барановским. Оно уходит в сторону от Чулыма, и по его высокому берегу тянется, назову ее «начальная», улица села, в которую попадают все, кто въезжает в него из Асино. Она широкая, довольно длинная (около полутора километра), на ней по обеим сторонам улицы, исключая последний, примерно трехсотметровый участок в самом начале, стоят крепкие хорошие дома, в которых живут, по большей части, представители сельской интеллигенции. На этой улице поликлиника, дома для врача, директора школы, председателя колхоза, начальника ОРСа и т. п. Здесь, недалеко от нас, магазин и лавка сельпо.

Далее от здания почты и нашего дома улица резко, прямо перпендикулярно, поворачивает налево, и теперь, до самого конца, она тянется по высокому берегу Чулыма. Но я бы разделила ее на две части. Это центр села, здесь, напротив нас, уже упомянутый дом Осипчука, переулок, ведущий к школе и клубу (назову его «школьный»), больница новая, напротив старой, где умерла моя бабушка и где почти все мое детство располагалась потом аптека, в которой санитаркой работала мама. Далее, у дороги, ведущей к реке и Верхней заимке, магазины ОРСа (ОРС — Отдел рабочего снабжения, государственное учреждение, обслуживающее леспромхоз), промышленный и продуктовый. Потом — на горе справа — комплекс домов (конторы, склады, столовая, дома для начальства ОРСа и леспромхоза), один из которых — уже на склоне горы, двухэтажный, и в нем до полутора десятков квартир. Не знаю, каким образом «залетела» в деревню эта деревянная импозантная двухэтажка, глядя на которую, можно было грезить о далеких городах и странах с красивыми многоэтажными домами. Теперь, увы, от этого дома не осталось и следа.

А на горе по левой стороне — сельсовет, а по правой, во дворе двухэтажки, расположен сад (деревья, акации, кусты, лавочки), где гуляла по вечерам и воскресным дням местная молодежь. И я со своими сверстниками играла в этом саду в прятки, в ручеек, другие веселые игры, сидела на лавочках с мальчишками — поклонниками моих юношеских талантов.

Далее — спуск с горки и продолжение еще примерно на один-полтора километра второй, конечной части улицы. Дома здесь, как говорится, пониже и постарше возрастом, в них живут в основном члены колхоза. На левой части улицы расположены колхозные учреждения: пилорама, сушильные агрегаты (здесь сушат зерно с полей), конюшня (конный двор, в котором можно было взять для домашних хозяйственных нужд запряженную в телегу лошадь и с шиком прокатиться до дома, взбивая деревенскую пыль). В конце улицы — молоканка, в которой перерабатывается в масло молоко, и скотный двор с зимним коровником, где это молоко вырабатывается. Правая часть улицы заканчивается большим куском леса и кладбищем в нем. За кладбищем — пастбища с озерками воды, куда выгоняют не только колхозное стадо, но и деревенское, собранное от самого начала села. Там же и заливные луга с покосами.

Я не люблю эту конечную часть села, кладбище и все, что за ним. Лес здесь в основном хвойный — сосны, кедры — он темный и мрачный. Дорога от дождей и стад, которые ее топчут, забита непролазной грязью. Но мне в течение лета много раз приходится ходить по ней, ибо я пастушествую, как минимум лет с четырнадцати, выгоняю вместе с пастухом сельское стадо. У нас такой порядок: каждый двор по очереди «отпасывает» за свою корову и молодняк. Я же умудряюсь отработать и за свою скотину, и за скотину моей учительницы, Анны Сергеевны Бажутиной. Наши дома и огороды соседствуют. Так что дней по пять раза три за лето я работаю пастухом (вернее, пастушкой), получаю от соседей обеденный сверточек (хлеб, яйцо, огурец, кусочек сала, пару картофелин, бутылку молока), а главное — зарплату, которой мне хватает на четырехметровый кусок коричневой саржи, из которого я шью себе к сентябрю новое форменное школьное платье.

О моих лесах. Больше всего я люблю ходить за село в места, где оно начинается. Быстро пробежать «начальную» улицу можно под горой, по берегу Барановского озера, и выйти в поля, которые начинаются прямо за последними домами деревни. На полях, окруженных березовыми и осиновыми колками, произрастают лен, рожь, овес и другие злаки, в колках много ягодных кустарников, особенно голубики, там можно «пастись» с ранней весны до поздней осени. Весной по кромкам полей я собираю и вкушаю тугие «пестики» — это достигшие пять — семь сантиметров ростки полевого хвоща, за ним по колкам пойдут толстые, сочные и удивительно вкусные «гусинки» — стволы нерасцветшего еще полевого горошка. Потом полянки покрываются огоньками, их целое море, можно нарвать огромный букет, не нанося ущерба щедрой природе, украсить ими наше скромное жилище. Летом идут в ход сладковатые клубни саранки, молодые побеги камыша, который растет прямо внизу под горой в упомянутых выше болотцах.

Но самый любимый мною лес находится за школой — это смешанный хвойно-лиственный лес, в котором растут брусника и черника, а еще грибы, где проходящая по лесу дорога, заросшая травой, покрыта лужицами с прохладной водой, из которых можно всегда напиться через платок. В старших классах я буду совершать поездки по этой дороге на велосипеде до самой таежной глуши, где течет мрачная речка Юкса.

Я бегаю за школу одна или с подружками. Главные мои лесные подружки — это Валька и Шурка Колеговы. Именно так называли мы, сельские дети, да и взрослые тоже, друг друга. Меня кликали именем Лорка, и тогда я не знала, что это имя известного испанского поэта, которого буду читать потом за то, что он носит мое имя. Колеговский дом — в начале школьного переулка, напротив Заготживсырья. Семья у них многодетная (есть еще три парня), отец, так и не вступивший в колхоз, рыбачит, делает другие разные заготовки, у них всегда соленые огурцы, зеленые соленые помидоры (тетя Феня, которая ведет хозяйство, — большая мастерица), а главное — полно всякой рыбы. Ею увешан весь чердак под крышей, где мы часто играем и спим летом и, конечно, лакомимся сушеными пескарями. Кажется, что именно в их заборе и застряла в свое время моя золотушная голова.

Шура Колегова с черемухой

Но больше всего я люблю мою горку, она сразу за огородом, на ней еще растут редкие деревья, есть несколько больших пней, много травы, в которой блестят красным ягоды земляники, кустами растет щавель, особняком стоят колхозные амбары, где хранится зерно. Там же старое картофелехранилище в виде погреба, в котором уже ничего не хранят. Здесь я разыгрываю свои баталии, воюю, партизаню, прячусь за амбарами, убегаю вниз к болотцу и озеру, слушаю кваканье лягушек, забираюсь на горку, мечтаю. Это мое царство, только редкий житель заимки может нарушить мое уединение, пройдя по тропке, чтобы сократить путь к сельпо, ведущий мимо амбаров, по почтовому переулку. Но главное, что с горки виден как на ладони Чулым, он выбегает с востока, подбегает к нашему высокому берегу (на противоположном берегу — пески) и уходит дальше на запад, скрываясь за Нижней заимкой и куском леса. В годы моего детства Чулым был главной рабочей артерией, перевозившей людей и грузы. Правда, иногда прилетал к нам и самолет-кукурузник, он садился на широкое, тогда совершенно голое поле, отделявшее реку от села, и мы, дети, трогали его руками и бегали за ним, сдуваемые ветром, когда он взлетал.

О моем пароходе. На пассажирском пароходе с названием «Тоболяк» я не раз ездила из Минаевки в Пышкино-Троицкое, к моим дедушке и бабушке. Мы называли его любовно «Кособокий Тоболяк», он ходил боком, но так красиво пыхтел и шлепал своими огромными колесами, так зычно гудел, выплывая из-за поворота, как бы из другого мира. Заслышав его призывный гудок, мы, ребятня, сломя голову неслись на берег, чтобы увидеть, как он будет подходить к пристани, как капитан в красивой форме будет в трубу отдавать громкие команды матросам: отдай швартовы, подай трап, бросай чалку носовую (или что-то в этом роде). Мы дружно махали ему вслед, когда он давал прощальный гудок, высадив на берег и забрав с собой очередную порцию пассажиров.

Возможно, руководство знало о кличке «кособокий», и переименованный «Тоболяк» стал неожиданно приплывать к нам с новым названием «Чехов».

На пароходе, этом чуде техники, были две палубы. Внизу, кроме машинного отделения, находилась большая каюта для пассажиров четвертого класса, в которой никогда не хватало сидячих мест. Пассажиры спали прямо в проходах, подложив под голову сумку и укрывшись древним пиджачишком. Стоячие места можно было найти по всей территории парохода. Можно было бродить по палубе, наблюдая работу матросов, с удовольствием вкушая запах машинного масла и шлеп пароходных колес, подняться на верхнюю палубу, где были каюты для пассажиров первого класса, посидеть на лавочке, на свежем воздухе. Однако чаще всего мама отправляла меня в Пышкино «за бесплатно», на какой-либо попутке, катере, большой моторной лодке или паузке (так назывались грузовые баржи). Помню, как однажды, плывя на маленьком катерке и переходя с одного места на другое, я при резком повороте едва не выпала за борт. И, балансируя на краю борта, я удержалась, кажется, с помощью некоей непонятной мне силы. Она не раз еще в моей жизни придет на помощь.

О моей реке. Чулым я любила какой-то особой любовью, тревожной и безответной, не такой, как озеро Барановское. Он был разный, по весне такой огромный и страшный, жутко было смотреть с горы, как он выходил из берегов и с каким-то неземным шумом наступал на нашу деревню. Однажды, когда он уже вошел в свои берега, но был еще очень полон, когда еще на противоположном берегу не вышли из-под воды пески, я решила его переплыть. Мои подруги не составили мне компанию, и я плыла одна, но скоро поняла, что не справлюсь с его сильным течением. Даже если и переплыву, то смогу отдохнуть, лишь ухватившись за бесконечные кусты на противоположном берегу. И я сдрейфила — и вернулась, выплыв далеко внизу по течению, у самой Нижней заимки. Но к концу лета Чулым пересыхал, обнажая огромные пески на другом берегу и, как правило, новую береговую линию на нашей высокой стороне, которая огромными кусками ежегодно уходила под воду. Уже тогда он отнял огороды и хозяйственные постройки у некоторых жителей Верхней заимки, а их самих заставил переселиться на гору. Мы переплывали за Чулым на лодке или на пароме, там были колхозные и наши семейные покосы. И сейчас, когда мой сын привозит меня в Минаевку, он первым делом подвозит меня к Чулыму. На его берегу, который теперь заметно приблизился к горе и зарос кустарником, я могу стоять долго, пока держат ноги.

На берегу Чулыма с племянником Игорем Анатольевичем. Осень 2012 года

О моем озере. Другое дело — озеро. Оно было родное, домашнее, оно давало нам столько радости. Хотя мое самое раннее знакомство с ним чуть не обернулось трагедией. Мы купались, как всегда летом, берег и вода кишели детьми. Никто из взрослых нас не опекал, мы были предоставлены сами себе. Я знакомилась с водой, заходя все глубже по песчаному дну. И вдруг ощутила, что дальше идти нельзя, а вернуться я уже не могу. Не могу и кричать, ибо вода подошла ко рту. Не знаю, каким усилием моей детской воли или каким божьим промыслом мне удалось справиться с затягивающей меня вглубь силой. Видимо, с водой у меня особые доверительные отношения, она меня любит и бережет, как и я люблю и боготворю воду.

Тогда я выбралась и долго потом сидела на берегу, осмысливая происшедшее. Я не сказала о нем никому, но что-то в детском сознании определилось: надо плавать. Я выучилась этому искусству без всяких тренеров, и долго, лет до семидесяти восьми, плавала в своей дачной речке Ине. Спасибо Барановскому, мы устраивали на нем замечательные водные игры, плавали наперегонки, по-собачьи, на спине, «без рук и без ног», ныряли с мостков, с лодки, с бревна. Делали заплывы до самого конца озера далеко за деревней.

Когда на озере вставал лед, мы бегали по нему на коньках-снегурках, привязывая их к валенкам или к изношенным ботинкам веревками и палочками. Зимой, когда озеро заваливало снегом, я осваивала горки по всему берегу, начиная от нашего огорода. В младших классах главным средством такого освоения были санки и латки, которые нам мастерил отчим. Особенно мне нравилось кататься на латках. Это доска с ледяным покрытием, с двумя ручками и сиденьем спереди, на которое можно было посадить подружку. Стоя сзади, держась за ручки и выруливая правой ногой направление на горе, можно было с огромной скоростью неслись вниз. От рулежки на правом валенке у меня очень скоро образовывалась дырка. Спасибо отчиму, он умел и валенки подшивать, а я помогала ему готовить пошивочный материал: сучила льняные толстые нитки (дратву) и обмазывала их для прочности черным варом.

В старших классах я с успехом осваивала лыжи. Лыжи и даже лыжные ботинки особо заслуженным спортсменам, к числу которых я относилась, в школе нам выдавали, естественно, бесплатно. Я бегала на дистанции на уроках физкультуры и соревнованиях по пять, иногда, очень редко, по десять километров, помогала нашему физруку проводить соревнования. По воскресеньям мы группой уходили в леса на лыжные прогулки, катались с гор и играли в разные «снежные» игры. В будние дни я часто, придя из школы, уходила с лыжами на свою летнюю горку, осваивала, катаясь с нее, новые горные трассы. На общественной горе, там, где летом у нас была купальня, я прыгала даже через небольшой трамплин.

Зиму, надо признать, я любила не меньше, чем лето. Никогда не изгладится из памяти картина раннего морозного утра, в которое могли замерзать на лету птицы. Тишина, покой, снежная белизна, и из труб притихших домов струятся к небу высокие, прямые столбы печного дыма. В такое же морозное утро, прильнув к полузамерзшим окнам нашего дома, мы наблюдали проход по селу обозов с семьями спецпереселенцев, укрытыми большими клетчатыми одеялами и овчинными тулупами, которых везли дальше, в рабочий поселок Копыловку (я расскажу о них позже). До сих пор обожаю смотреть по телевизору зимние спортивные игры, биатлонные и лыжные, даже пятидесятикилометровые, гонки.

Зима помогала нам, детям, закаливать свой организм. Нас не кутали в теплые одежды. Зимой это была стеганая ватная фуфайка из тонкого полотна, на ногах хорошо если валенки, а то, бывало, и резиновые сапоги с портянками. Добежав утром в такой обуви до школы, приходилось первым делом разуваться и отогревать ноги у горячей печки. Валенки изнашивались до основания, продырявленные подошвы выбрасывались, а голяшки шли на подшив. Все равно даже подшитые валенки ценились гораздо выше всякой другой обуви. Никакая обувь не требовалась, если надо было выскочить во двор по малой нужде, выплеснуть в огород помои, грязную воду после стирки белья или мытья полов, набрать охапку дров для печи. Босиком, раздетая, я бегала к подружке, жившей на почте, по протоптанной в снегу тропинке даже в сильные морозы.

С подругами на лыжах

О родителях. О предках мне писать очень сложно, ибо все, кто мог помочь в этом деле, ушли из жизни, а в семейном архиве, который во времена оны не принято было собирать, документов почти не сохранилось, кроме нескольких фотографий уже не столь далекого времени. Тем не менее, мне удалось все же уяснить, что я человек не просто крестьянского происхождения («из крестьян», как я ранее с гордостью писала в разного рода анкетах, где требовалось указывать свое социальное происхождение), а можно сказать, интеллигент («из сельской интеллигенции»), скорее всего, в третьем поколении. Мой дедушка по отцовской линии, Толстобров Григорий Дмитриевич, сколько помнила его моя старшая сестра, работал в районном отделении Союзпечати, был большой книгочей и замечательный рассказчик и собеседник. Как жаль, что история нашего рода нас совершенно не интересовала тогда. Но род Толстобровых, конечно, как и большинства семей в Западной Сибири, ведет свое происхождение от крестьян-переселенцев из Европейской России конца XIX — начала XX века. Вершиной этой переселенческой политики российского государства была аграрная реформа Петра Аркадьевича Столыпина. Я ее изучала и теперь могу сказать несколько слов.

Решение аграрного вопроса. С именем Столыпина была связана в России очередная попытка решить аграрный, а скорее, крестьянский вопрос, который после отмены крепостного права в 1861 году вновь встал на повестку дня в начале XX века. Правительство Николая II начало заниматься им еще до назначения Столыпина премьер-министром. Уже при Сергее Юльевиче Витте были предприняты шаги по пути окончательного уничтожения сословных ограничений для крестьян и облегчения их материального положения. В 1904–1905 годах крестьянам списали все недоимки и долги, уменьшили на пятьдесят процентов, а с 1 января 1907 года отменили выкупные платежи за надельную землю. Отменялись круговая порука в сельской общине при уплате налогов, телесные наказания для крестьян по приговорам волостных судов и сельских сходов, принудительные отработки для неплательщиков налогов. Были сняты все другие ограничения (свободы передвижения, выбора места жительства, ухода из деревень, приема на государственную службу и другие). Теперь не требовались «увольнительные приговоры» сельского общества при поступлении крестьян на службу или учебу, обязательное исключение их из сельского общества при получении ордена, ученой степени, окончания учебного заведения, при производстве в чин или приобретении высших прав состояния. Все это способствовало индивидуализации хозяйства крестьян и повышению личной ответственности собственников хозяйств.

Но главной бедой крестьян Центральной России оставалась нехватка земли. Правительство предпринимало меры по борьбе с земельным голодом (продавало крестьянам через крестьянский банк земли, принадлежащие государству (казне), царю и царской семье). Только в 1906 году крестьянам было продано около девяти миллионов десятин (десятина — 1,09 га). Царь надеялся, что его примеру последуют помещики, но, увы, известен лишь один случай подражания: П. А. Столыпин вслед за царем продал часть своей земли крестьянскому банку для перепродажи ее крестьянам. Земельный фонд царской семьи распределялся между сельскими хозяевами бесплатно или по символической цене. По недорогой цене из казны им продавались лесные угодья. В это же время начинается и более активное стимулирование крестьянского переселения из европейской части страны в Сибирь.

Петр Аркадьевич Столыпин (1862–1911). Российский государственный деятель, статс-секретарь Его Императорского Величества (1908)

Государство при этом должно было помочь им в разрешении вопросов «улучшенного землепользования». Однако Столыпин был категорическим противником какого бы то ни было принудительного изъятия земли, остававшейся в руках помещиков. Главными оппонентами Столыпина в Государственной думе были кадеты, предполагавшие экспроприацию крупного землевладения в пользу крестьянства, но с выкупом земли по справедливой оценке. Большевики, в свою очередь, требовали безвозмездной экспроприации и конфискации всей помещичьей земли. Отвечая своим главным оппонентам, «противникам государственности», Столыпин называл этот путь путем «освобождения от исторического прошлого России», от ее культурных традиций. «Им нужны великие потрясения, — говорил он, обращаясь к депутатам Думы, — нам нужна великая Россия».

Но все это были полумеры, которые не могли принести ощутимого результата. Более быстрыми темпами реформа пошла после утверждения на посту премьер-министра Столыпина, который был убежденным сторонником частной собственности на землю, за что его до сих пор не любят общинники. Он полагал, что только создание мелкой личной собственности и предоставление крестьянам реального права выхода из общины изменят лицо российской деревни, а стало быть, и всей страны. При этом он делал ставку не «на пьяных, слабых и убогих, а на разумных и сильных крестьян», на тот слой в крестьянстве, который своим личным трудом на принадлежащей ему земле поднимет нищую деревню и сделает Россию процветающей державой.

Разрушение общины. Реформа Столыпина была нацелена на разрушение культивировавшейся столетиями крестьянской общины, которую он считал серьезной преградой на пути развития производительных сил в сельском хозяйстве. Он надеялся создать в России класс крестьян-собственников, заинтересованных в увеличении сельскохозяйственного производства. Юридическую базу реформы составили: указ от 9 ноября 1906 года, введенный в действие в период между Первой и Второй Государственными думами по статье 87 Основных законов. Эта статья разрешала принимать чрезвычайного характера указы царя в перерывах между сессиями Думы. Указ был утвержден Третьей думой 14 июня 1910 года и принял характер закона. Кроме них имел значение закон о землеустройстве от 29 мая 1911 года, которым были отменены все сохранявшиеся еще ограничения, связанные с приобретением и владением землей. Он дал толчок развитию хуторского и отрубного землепользования.

Указ 9 ноября 1906 года разрешил крестьянам выходить из общины в любое время и становиться собственниками земли. Община обязывалась выделить в собственность выходившим из нее крестьянам ту землю (усадебную, полевую и пр.), которая находилась в их постоянном пользовании после последнего передела. Если количество этой земли превышало положенную дворохозяину долю при следующем переделе, он выплачивал обществу стоимость земельного излишка. При этом крестьяне сохраняли за собой право пользования в неизменной доле сенокосными, лесными и другими угодьями, которые подлежали переделу на особых основаниях, а также не переделяемыми угодьями: мирской усадебной землей, выгонами, пастбищами и пр. При отказе общины или промедлении в принятии решения (более месячного срока по подаче заявления) выдел мог осуществляться принудительно под руководством земского начальника или другого должностного лица в местах, где их не было.

Крестьяне и их правопреемники получили при этом право свободного отчуждения надельной земли, в том числе продажи и залога ее в банках или частным лицам. Но, предусмотрев свободу наследования земли, законодатель в целях предотвращения ее дробления ввел ограничения: первое — по кругу лиц, призываемых к наследованию. При передаче земли по наследству запрещалось делить ее дальше установленного предела, за которым земельные участки считались неделимыми. Неделимая часть участка переходила к преимущественному наследнику (как правило, он определялся по старшинству возраста, сначала в мужской, а затем в женской линии). И второе — требовалось также совместное его проживание с наследодателем. Преимущественный наследник обязан был вознаградить остальных наследников за их наследственные доли.

Переселение крестьян в Сибирь. Составной частью реформы стало более активное, чем шедшее уже с конца XIX столетия, переселение крестьян в Сибирь. Здесь им предоставлялись надельные земли по пятнадцать десятин на мужскую душу (возраст правоспособной мужской души начинался с одного года). Крестьянам были переданы для освоения огромные массивы земель: в приобских и прииртышских полустепях, в Барабинской степи, на Алтае, в других местах вплоть до Тихого океана. Кроме земли правительство предоставляло переселенцам льготный проезд и провоз скота и машин по Транссибирской железнодорожной магистрали. Переселенцы получали ссуды и безвозмездные кредиты на обзаведение, на строительство мельниц и церквей в новых поселениях. Создавалась агрономическая и ветеринарная служба, строились колодцы и склады для орудий труда.

Итоги переселенческой политики были весьма впечатляющими. За годы реформы, несмотря на возвратное движение части переселенцев, в Сибирь в общей сложности переселились свыше трех миллионов крестьян, сумевших создать здесь производительное фермерское хозяйство. В целом как следствие реформы в России появился достаточно широкий слой крестьян-собственников, которые вели самостоятельное хозяйство и были активно заинтересованы в результатах своего труда. В новейшей литературе приводятся такие цифры, подкрепляющие этот вывод: к 1 января 1916 года выделились из общины и «укрепили» землю в личную собственность 2,5 миллиона дворохозяев, что составило 27 % общинных дворов. Они владели шестнадцатью миллионами десятин земли, что составляло 14 % бывших общинных земель.

Именно эти крестьяне-собственники сумели создать те впечатляющие успехи, которых достигло сельское хозяйство России в 1913 году — в последнем предвоенном году ее дореволюционной истории. В 1913 году валовый сбор зерновых злаков в России был на треть выше, чем в Аргентине, США и Канаде вместе взятых. Россия стала житницей Европы, ежегодно вывозя на мировой рынок пятую часть производимого хлеба (свыше 700 тыс. пудов). Россия производила в это время 80 % мирового количества льна, 50 % мирового экспорта яиц; российское масло, 98 % которого давала Сибирь, заполонило мировой рынок. В 1913 году Россия имела 40 миллионов голов крупного рогатого скота. Крестьянские хозяйства, владевшие землей (от 12 до 300 десятин), доминировали на рынке, поставляя три четверти зерна и почти 100 % мяса, яиц и масла. Примерно половина хозяйств объединялась в разного рода кооперативах. Только Англия по масштабам кооперативного движения шла впереди России. Многодетные крестьянские семьи стали нормальным явлением российской действительности. В это же время губернии с преобладанием общинного землевладения при постоянно растущем импорте хлеба хронически страдали от неурожаев и недоедания крестьянства, получали постоянную казенную помощь.

Переселение в Сибирь моих предков. Сначала о предках по отцовской линии. Мой прадед Дмитрий Толстобров вместе с тремя братьями переселился в Томскую губернию из Вятской губернии (ныне Кировская область). У каждого из братьев родились по четверо сыновей. Дмитрий с сыновьями и дочерьми обосновался в деревне Тиндерлинке недалеко от села Пышкино-Троицкого Ново-Кусковской волости, где было заведено большое хозяйство на семь дворов. Здесь был выстроен двухэтажный дом для семьи (возможно, такое же происхождение и у минаевской двухэтажки). Род успешно крестьянствовал, пока не случились известные в российской истории катаклизмы, войны и революции, падение империи. За ними последовали социализация земли, раскрестьянивание, социалистическое строительство, составными частями которого были раскулачивание и кооперирование крестьянских хозяйств. С Тиндерлинкой, родовым поместьем, пришлось расстаться, но род не пропал, его члены, возможно, не в полном составе, но вышли из передряг.

Богатая биография моего деда. Мой дед Толстобров Григорий Дмитриевич родился в 1888 году в деревне Коровка Верхопижемской волости Котельнического уезда Вятской губернии, в крестьянской семье. Согласно административному делению, принятому в СССР в 1950-е годы, уезд стал Чистопольским районом Кировской области. Учился, окончил четырехгодичную двухклассную церковно-приходскую школу. В одноклассных (двухгодичных) школах, согласно изданным в 1884 году Правилам о церковно-приходских школах», изучали закон Божий, церковное пение, письмо, арифметику, чтение. В двухклассных школах добавлялась к этим предметам история. Обучение осуществляли диаконы и дьячки, а также учителя и учительницы, имевшие за плечами церковно-учительскую школу или епархиальное училище.

До недавнего времени мы знали из рассказов деда и сохранившихся документов только то, что он в 1910 году, уже в Сибири, из Тиндерлинки был призван на военную службу в царскую армию, три года служил рядовым в 7-й роте девятого Сибирского стрелкового полка в городе Владивостоке. Вместе с родителями, основным занятием которых было, по его словам, «хлебопашество», работал до начала Первой мировой войны «в своем сельском хозяйстве». 15 июня 1914 года, за полтора месяца до начала войны (1 августа) был мобилизован, служил в 9-й роте 31-го Сибирского стрелкового полка, прошел с ним всю войну, был ранен в руку пулей, дослужился до чина полевого фельдфебеля. Так именовался старший унтер-офицер, являющийся помощником командира пехотной роты, как правило, заведующим ее хозяйством. Служба окончилась для него в октябре 1918 года. Пришлось стать невольным участником партизанского движения в Сибири. Согласно его собственной версии, он помогал местным партизанам, используя свои фельдфебельские навыки, в снабжении их продовольствием. За участие в партизанском движении получил от белых из отряда Олиферова двадцать пять плетей по голому телу.

Олиферов Александр Дормедонтович, «герой Белой Сибири», бесчинствовал на ее территории в течение ряда лет, в том числе уже после разгрома «Российской армии Верховного Правителя адмирала А. В. Колчака», и только в феврале 1921 года, будучи настигнутым силами базировавшейся в Минусинске 64-й бригады внутренней службы, отрядами ЧОН и милиции, был полностью разбит. Погиб в бою, небольшие остатки отряда прорвались через территорию Ачинского и Минусинского уездов в Туву, а потом в Монголию, где присоединились к дивизии барона Р. Ф. фон Унгерна-Штенрберга. Мой дед не был убит, а только высечен — вероятно, учли его военные заслуги и восьмилетнюю службу в царской армии.

События 1918 года превратили моего деда в горячего сторонника советской власти. На протяжении ряда лет, с октября 1918 по март 1927 года, он трудился секретарем, а затем и председателем Тиндерлинского сельсовета, занимаясь при этом сельским хозяйством. Но в 1927 году, в конце сибирского нэпа, история Тиндерлинки прерывается. Братья Толстобровы переселяются в районный центр.

Любопытно отметить, что здесь мой дед поначалу не брезгует никакой работой и устраивается письмоносцем районной почты. Но вскоре его главная трудовая стезя определяется, и мы видим его занимающимся хозяйством в разных организациях: кладовщиком, председателем охот-товарищества, заведующим складом при Ново-Кусковской комендатуре. Волею судеб он превращается в советского служащего.

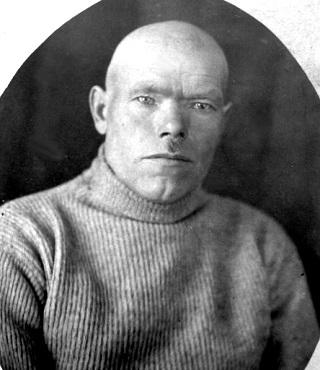

Григорий Дмитриевич Толстобров (1888–1956). 1940-е годы

В 1938 году дед становится большим начальником — агентом Уполномоченного Народного комиссариата заготовок (Уполнаркомзаг), руководит заготовкой сельскохозяйственных продуктов, в феврале 1941 года вступает в ряды членов ВКП(б). В годы Отечественной войны он по решению Пышкино-Троицкого РК ВКБ(б) определяется на руководящую советскую работу, возглавляет Вознесенский сельский совет. По окончании войны, вернувшись в Пышкино-Троицкое, он опять становится «фельдфебелем», возглавляет районную контору Заготскота и служит техническим секретарем райкома ВКП(б). Наконец, в марте 1948 года он стал тем, кого знала моя сестра, — райорганизатором Союзпечати при Пышкино-Троицкой конторе связи, а уходя на пенсию, состоял еще охранником РК КПСС и работал на строительстве нового райкомовского здания.

Военная биография наложила на моего деда своеобразный отпечаток, он не зря подчеркивал даже своим внешним видом принадлежность к военной косточке. В 1950-е годы он запомнился мне таким: высокий, поджарый, с бритой головой, которую он покрывал форменной фуражкой, очевидно, с эмблемой почтового ведомства. Таким он запечатлен и на сохранившихся фотографиях.

Но теперь — о самом главном. Открывшиеся недавно военные архивы Первой мировой войны донесли до нас чудо-новости о Григории Дмитриевиче. Да, мой дед, достигнув призывного возраста и отслужив действительную военную службу в стрелковом полку во Владивостоке, охраняя восточные рубежи Российской империи, был мобилизован из запаса уже в июне 1914 года (война началась 1 августа), воевал в составе 31-го Сибирского стрелкового полка на Западном фронте дослужился до чина полевого фельдфебеля (этот факт он не скрывал). Но он скрыл тот факт, что был награжден тремя Георгиевскими (солдатскими) крестами «за отличие в боях против немцев». 15 марта «горячего» 1916 года в бою у озера Нарочь был ранен в руку, но демобилизовался только в октябре 1918-го. За верную службу царю и Отечеству и схлопотал двадцать пять плетей по голому телу.

Мы, внучки, нашли на кладбище в Первомайке, как теперь называется Пышкино-Троицкое, безымянную могилу с синим деревянным крестом, о которой заботилась моя двоюродная сестра Алла, и поставили георгиевскому кавалеру достойный памятник, к которому теперь ходят благодарные герою учителя и ученики Первомайской школы.

Вот этот памятник

О трех сыновьях прадеда Дмитрия Толстоброва сохранились сведения в хозяйственной книге Торбеевского и Пышкинского сельсоветов за 1939–1943 годы. Старшим был Константин Дмитриевич, 1873 года рождения (жена Ксения Егоровна, из детей названы Лена, Шура, Лиза). Вторым сыном Дмитрия значится мой дед, Григорий Дмитриевич, 1888 года рождения (жена Дарья Ивановна, 1885 года, их дети Прокопий и Анна). Третий сын — Павел Дмитриевич, родился в 1890 году (жена Елена Андреевна, 1892 года, их дети Сергей и Григорий).

Род Толстобровых в районном центре Пышкино-Троицком пользовался известностью и уважением. Особенно производило впечатление своего рода поместье — красивый дом-пятистенок на краю села, в котором проживала большая семья гораздо более известного представителя этого рода, ветеринарного врача Толстоброва Константина Дмитриевича. Он служил ветеринарным врачом уже в царской армии, имел ордена и медали, которые были уничтожены им по совету одного из представителей занимавшего крупные должности в советских органах Пышкино-Троицкого района семейства Мамаевых. Именно Семен Мамаев, как стало известно, возглавлявший Районный отдел Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), сделал ему такую рекомендацию — уничтожить награды царского правительства, в противном случае он был обязан его арестовать. С еще большей вероятностью можно предполагать, что такое же предупреждение получил и мой дед.

В конце 1927 года произошли события, которые резко изменили судьбу Константина Дмитриевича. В архиве сохранился документ, инициированный заведующим Земельным отделом Зачулымского районного исполнительного комитета (РИКа) о распространении в районе заболеваний и падеже скота, в основном мелкого, овец и свиней. В связи с чем он просил Томское окружное Земельное управление разрешить открытие в Зачулымье ветфельдшерского пункта и как можно скорее командировать в район специалиста. Такой специалист, как выяснилось, оказался в наличии в самом районе. Ему было поручено провести обследование сел, из которых исходили жалобы, и он такое обследование провел. Отчет о нем от 2 декабря сохранился в оригинале за подписью самого Константина Дмитриевича. В нем подтверждалось заболевание кур холерой и падеж свиней от болезни, диагноз которой установлен не был. В результате 22 декабря 1927 года К. Д. Толстобров был официально назначен ветфельдшером в Пышкино-Троицком «в связи со вспышкой в Зачулымье холеры».

Я помню его, поскольку в 1950-е годы бывала в их доме. Этот дом и сейчас, в новом веке, выглядит весьма импозантно, хотя никто из наследников ветеринарного врача в этом доме уже не живет. Он построен так, как строили в сибирских селах исстари. Только сокращая или расширяя простенки между окнами, можно было регулировать объем помещений внутри дома. В доме этом выросли восемь или девять детей.

Хозяином дома был высокий, статный, седой бородатый мужчина, который, говорят, в зрелом возрасте мог один «подложить» жеребца.

А вот и фото с жеребцом

В 1950 году за доблестный труд К. Д. Толстобров был награжден Орденом Ленина. По случаю награждения вся толстобровская родня гуляла «за поскотиной» (это пастбище около деревни), и эта гулянка запечатлена на сохранившемся фото.

Константин Дмитриевич в центре с орденом на груди, рядом — супруга в белом платке. В фуражке мой дед Григорий Дмитриевич, моя бабушка Дарья Ивановна — в черном платке

Дом в Первомайке, в котором был прописан мой дед, располагался на улице Ленина, 36, он сильно уступал дому ветеринарного врача — небольшой, довольно древний, с двумя комнатками, сенями и кладовой. В огороде под окном росла черемуха, которую я объедала, приезжая к дедам на каникулы. Жили они довольно бедно, держали нескольких кур, сажали морковку и картошку в огороде. В кладовой стояли кадушки с припасами, и в них моя бабушка, которую дед считал бережливой и экономной хозяйкой, припрятывала разные «деликатесы»: сало, маслице и пр. Холодильников тогда не было, как и ледника, а припасенные молоко или сметану бабушка держала в подполье. Но в нашей семье, очевидно, со слов мамы, закрепилось понятие «бабка Дарья», означающее слишком экономную хозяйку.

Моя бабушка Дарья Ивановна, урожденная Русинова, была старше деда на три года. Она родилась 20 марта 1886 года в семье крестьянина Вятской губернии Иоанна Павлова Русинова, того же Котельнического уезда Верхопижемской волости, что и дед, в деревне Артемьевой. Сохранилось свидетельство об успешном окончании ею «курса учения» в одноклассной церковно-приходской школе, выданное в 1897 году «на основании постановления Котельнического Уездного Отделения Вятского епархиального училищного (В.Е.У.) Совета». Согласно ему бабушка хорошо знала закон Божий, умела писать, считать, а главное, читать.

Григорий Дмитриевич и Дарья Ивановна Толстобровы с внучкой Томой. Конец 1940-х годов

В моей памяти запечатлен такой ее образ: седая копна волос или черный платок на голове, очки на носу и непременная газета в руках. Кажется, она не расставалась с ней ни на минуту. Газета и книга были в ее жизни своеобразными собеседниками, ибо бабушка была абсолютно глуха, и дед разговаривал с ней только при помощи рук и губ. Когда она была совсем молодой женщиной, они семьей ехали на поле жать хлеб. Дорогая была сухая и тряская, пролегала по корневищам деревьев, и когда кони понесли, она выпала из телеги. От удара головой у нее лопнули обе барабанные перепонки. Но дедушка не бросил свою оглохшую жену, лечил ее, выучил азбуку для глухих, хотя сама она, то ли от глухоты, то ли из-за характера, стала говорить мало, короткими фразами, выражая согласие или желание возразить очередному распоряжению или сообщению деда.

Вот она, наша красавица бабушка Дарья, в белом платке

Бабушка Дарья с сыном, а сын — с гармошкой

Эту «фотографическую карточку», датированную 28 ноября 1934 года, Прокопий Григорьевич прислал своим родителям из города Никольска, где проходила его служба в Красной Армии. Никольск в 110 километрах от Владивостока — известный на Дальнем Востоке форпост Российского государства, основанный в 1866 году переселенцами из европейской России. В 1926 году был переименован в Никольск-Уссурийский, в 1935–1957 годах именовался Ворошиловым

Итак, в семье нашего героя выросли двое детей — мой отец Прокопий Григорьевич (мама звала его Проней) и его сестра Анна (ее называли Нюрой). В метрической книге Троицкой церкви благочиния 3-го округа на 1911 год, сохранившейся в Первомайском районном архиве, имеется такая запись: «Толстобров Прокопий Григорьевич родился 6 июля 1911 года. Родители: поселка Тиндерлинского крестьянин Григорий Дмитриевич Толстобров и его законная жена Дарья Ивановна, оба православного вероисповедования. Крестные — пос. Тиндерлинка, крестьянин Павел Дмитриевич Толстобров и крестьянская девица Степанида Дмитриевна Толстоброва. Таинство крещения совершал священник Алексей Ломовицкий, псаломщик — Владимир Белозерский».

Анна Григорьевна Воронина

Сестра моего отца Анна Григорьевна, рожденная 20 февраля 1915 года, работала бухгалтером в машинотракторной станции (МТС), была замужем за Андреем Ворониным — судовым механиком, водившим по Чулыму грузовые паузки. С их дочерью, моей двоюродной сестрой Аллой, мы дружили, когда я летом приезжала (приплывала) в Пышкино, и бегали в местный клуб посмотреть на танцующих. Говорят, Андрей Воронин, мужчина-красавец, пользовавшийся вниманием представительниц прекрасного пола, доставлял немало огорчений моей тете. Он утонул в Чулыме, оставив жену и двоих детей сиротами.

Очевидно также, что мой отец уважал своего зятя, именно ему и сестре оставил, уходя на фронт, последние прощальные слова. Его записку тетя Нюра сохранила. Это все, что осталось от отца, — пожелтевший листок бумаги размером 14 на 9 сантиметров — «Квитанция на принятые теплые вещи и белье для Красной Армии», на обороте которой уместились выведенные простым карандашом такие слова: «Нюра большой привет тебе и зятю Андрею, жалко, что я вас не мог увидеть на станции. Я поехал в РККА. Пока до свидания. Твой брат П. Толстобров».

Железнодорожная станция — это в районном центре, городе Асино, оно в 10–15 верстах от Пышкино-Троицкого, на левом берегу Чулыма.

Сборы отца на фронт запечатлелись в памяти сестры. Она помнит большой белый (почтовский) мешок, в углы основания которого были вложены и перевязаны веревками спичечные коробки, чтобы заполненный булками хлеба и другой снедью мешок можно было носить за спиной как рюкзак. Мешок был приторочен в задке телеги, большую часть которой заняли возок сена для лошади и места для седоков. С ревом сестра бежала за увозившей отца повозкой до сельповского магазина, у которого они делали остановку.

Уходящий на фронт отец хорошо запомнился старшей дочери Осипчука Тамаре Терентьевне: молодой, высокого роста, красивый, мужественный. Мама не без гордости, но и некоторого сожаления, говорила о нем, что отец являлся душой компании, был обожаем представительницами женского пола.

В записке сестре с железнодорожной станции нет даты, скорее всего эшелон отца в Асино с уходившими на фронт сибиряками формировался 4 ноября 1941 года. Письма его с фронта перестали приходить уже в феврале 1942 года, а 5 мая он был объявлен пропавшим без вести. Нам, детям, была назначена солдатская пенсия. Его останки были обнаружены в 1951 году, спустя десять лет, при очистке минных полей в Юхновском районе Калужской области у реки Угры. Было сказано, что он был уже старшим сержантом (отчего нам была повышена пенсия за погибшего), очевидно, был в разведке и погиб под проволочным заграждением. Останки отца были захоронены на высоком берегу Угры, в письме были указаны координаты его могилы. От этого известия сохранилась только выписка с адресом: «Калужская область, Юхновский район, река Угра. По правую сторону Угры. Толстобров».

В 1974 году сестрой была предпринята попытка связаться с Юхновским районным военным комиссариатом Калужской области и найти место захоронения отца. В ответном письме было сказано, что останки погибших воинов из одиночных могил перезахоронены в братские могилы, но фамилия нашего отца в списках братских могил не значится. Для внесения его имени в списки требовалось выслать им копию извещения о гибели, которое, увы, было утрачено. Рекомендовалось также в случае отсутствия извещения обратиться в Подольский архив, в отдел учета персональных потерь сержантов и солдат Советской Армии. Однако у них он числится по-прежнему как рядовой, связист, пропавший без вести V—42 г.