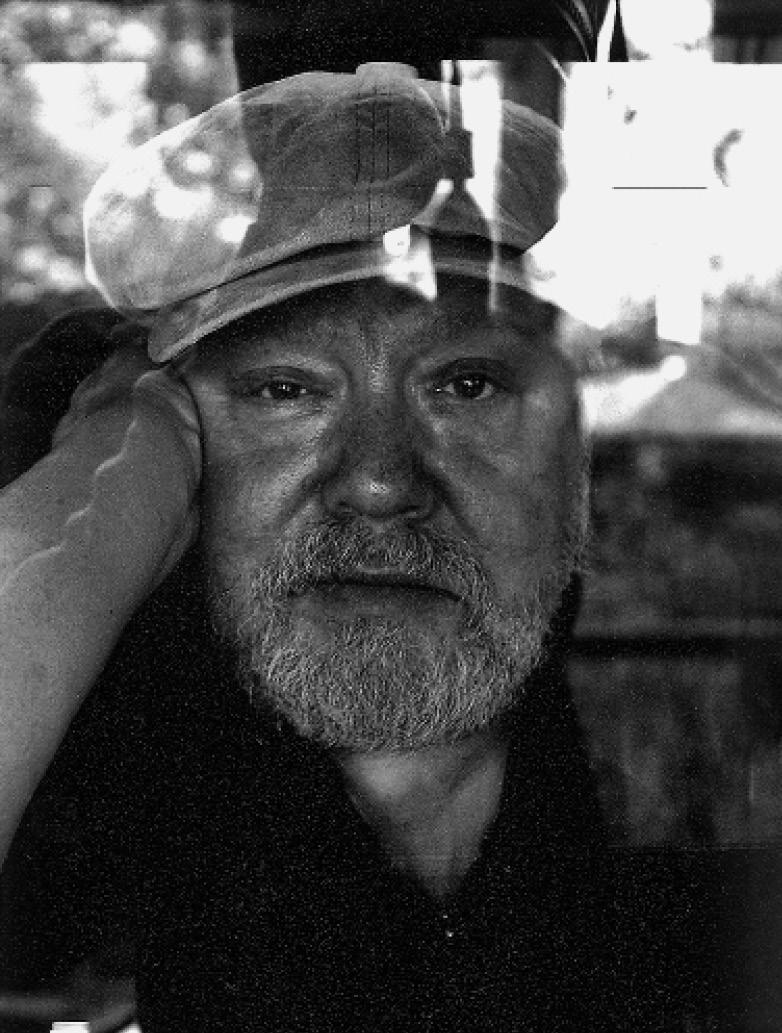

автордың кітабын онлайн тегін оқу Сергей Соловьёв

главное

ПОДРОСТОК. Юный человек на пороге взрослой жизни с чистым сердцем и свежим взглядом — частый герой фильмов Сергея Соловьёва и в какой-то степени alter ego автора. И в фильмах, и в публичных своих проявлениях Соловьёв азартен, иногда даже ребячлив, открыт ко всему новому, щедр и великодушен. В этой позиции, которая может показаться наивной, много мудрой печали: восторг перед жизнью неотделим от ощущения, что она проходит. И самые робкие чувства, и самые дикие выходки окрашены в его фильмах элегической нежностью — автор знает, что их унесет река времени, но, может быть, сохранит кинопленка.

УЧЕНИК. Во ВГИКе Соловьёв учился у Михаила Ромма, и о своем учителе он говорит неизменно восторженно. Ромм, по словам Соловьёва, «ничему не учил нас, он просто качал в аудиторию некий всеобщий озон творчества». Институт для Соловьёва — и общение с мастером, и ночные разговоры с молодыми Асановой, Говорухиным и Губенко, и вообще атмосфера кинематографического братства (именно Соловьёв придумал поставить памятник трём своим знакомым по ВГИКу — Тарковскому, Шпаликову и Шукшину — у входа в их alma mater). В его первой короткометражке снимается Тихонов, в полнометражном дебюте — Ульянов, он работает с операторами и художниками, которые годятся ему в отцы, и продолжает учиться у этих безупречных профессионалов. А в более поздних картинах он узнает что-то новое — об искусстве и жизни — у людей уже следующего поколения: в «Ассе» это Африка и Гребенщиков, в «Трех сестрах» — Курёхин, в «Нежном возрасте» — сын Дмитрий.

УЧИТЕЛЬ. Соловьёв начинает преподавать в 1979 году. Сначала на Высших режиссерских курсах, где он руководит Мастерской детского фильма, а с 1985-го — во ВГИКе. В его мастерских учились Александр Кайдановский, Алексей Герман-младший, Анна Меликян, Ян Гэ, Егор Баранов, Денис Власенко и другие режиссеры и актеры. Особняком стоит курс, набранный Соловьёвым в Казахстане во время съемок картины «Чужая Белая и Рябой». Выпускники этой мастерской — Рашид Нугманов, Серик Апрымов, Абай Карпыков, Ардак Амиркулов и другие — сформировали уникальный для советского кино феномен «казахской „новой волны“». В начале 2000-х Соловьёв создает международный фестиваль дебютных фильмов «Дух огня». Свой последний курс во ВГИКе Соловьёв набирает осенью 2020 года — и занимается им до последних дней жизни.

СОЧИНИТЕЛЬ. По собственным признаниям Соловьёва, работа над сценариями для него — пустячное дело: они чуть ли не сами берут и пишутся. Но при видимой легкости, его сценарии — настоящая литература: проза, которая могла бы существовать и сама по себе, не нуждаясь в кинематографическом воплощении. Его вклад в изящную словесность этим не ограничивается: Соловьёв прежде всего — прирожденный рассказчик, способный уложить любые пережитые события в отточенную форму застольного анекдота. Из таких житейских историй состоит трехтомник его мемуаров, они же украшают цикл его телепередач «Те, с которыми я…»; можно только позавидовать людям, которые оказывались с ним в одной компании или за одним столом. Эта афористическая точность, бурлящее остроумие и слегка отрешенная интонация слышны и в речи его героев: она не разлетелась на расхожие цитаты и звучит все так же свежо, как впервые.

ДРУГ. В мемуарах и телевизионных рассказах Соловьёва меньше всего самого Соловьёва: это прежде всего многотомный и многосерийный рассказ о людях, с которыми он работал, учился, выпивал, попадал в разные передряги и из них выпутывался; одним словом — дружил. Соловьёвский восторг перед жизнью — это восторг перед людьми, с которыми сталкивает жизнь: он всегда готов увидеть в них искру таланта, окружить обожанием, воспеть в своих байках или просто по-человечески помочь. И в кино, и в биографии Соловьёва много внутренней гармонии, чувства, что всё идет правильно и закончится хорошо, вообще много жизни. Этого радостного излучения хватало и на тех, кто оказывался рядом, оно осталось в его фильмах и словах, оно возвращается к нему и сейчас — долгой благодарной памятью.

Подготовили Павел Пугачёв

и Юрий Сапрыкин

вместо предисловия

Осенью 2020 года я впервые пришел домой к герою этой книги, в квартиру на Большой Бронной. Это был год, когда боялись коронавируса: Москва то закрывалась на карантин, то снова открывалась, планировать что-либо было невозможно, разговаривать приходилось в плотно натянутых масках. Тем не менее Сергей Соловьёв только что набрал новый режиссерский курс во ВГИКе, рассказывал, как смотрит со студентами «Вакантное место» Эрманно Ольми, и удивлялся, что эти довольно юные люди к моменту поступления все самое важное уже видели. Попутно он собирался записывать очередной цикл авторских передач для телеканала «Культура». Еще той осенью мы успели сходить вместе — с Соловьёвым и его курсом — на выставку русской живописи XVIII – XIX веков в галерею In Artibus на Пречистенке. Соловьёв ценил эту эпоху: самое начало светского искусства в России, от которого осталось всего несколько имен, Боровиковский—Левитин—Рокотов; картины, которые он сам находил когда-то в областных комиссионках и которые висят теперь на стенах его квартиры, часто подписаны просто: «Неизвестный русский художник». Все это — и курс, и передачи, и поездка на выставку, и наши разговоры для будущей книги — было тем более удивительно, что Соловьёв недавно пережил инсульт, перенес тяжелые операции и сейчас передвигался на инвалидной коляске. Наверное, это был не лучший момент, чтобы записать книгу диалогов с Соловьёвым, вообще-то одним из самых невероятных рассказчиков в стране, — тем более из этих рассказов уже был сложен трехтомник его мемуаров, вышедший в конце 2000-х. Я решил, что книга должна стать не столько очередной стенограммой его рассказов, сколько развернутым благодарственным адресом, чем-то вроде тоста, который хочется успеть произнести, так чтобы адресат его услышал. Я не успел.

Новость о смерти Соловьёва пришла в те дни, когда я вносил последнюю правку, перед тем как отправить книгу в издательство. Как ни странно, даже в самых дежурных отзывах я не встретил традиционной формулы «ушла эпоха»; впрочем, о том, что его фильмы «точно отразили время», кто-то все же успел написать. Мне-то всегда казалось, что фильмы Соловьёва ничего не «отражают», тем более «точно», но находятся со временем в более сложных отношениях. Иногда Соловьёву удавалось расслышать в этом времени какую-то неслышную на поверхности ноту или гул будущих потрясений. Иногда — проститься с уходящим временем, расставив над ним все точки и дав ему законченный образ. Его фильмы часто говорят о том, как жить во времени, с которым ты напрочь не совпадаешь, — как с ним договориться, или над ним возвыситься, или найти внутри него место, где есть чем дышать. Соловьёв — это вообще о том, как достойно и по возможности счастливо жить во времени, которое ни к достоинству, ни к счастью не располагает. Его фильмы не составили эпоху, но были воздухом, которого эпохе не хватало. Известие о его смерти ничего в этом не изменило: я не стал менять в книге ни строчки.

Эта книга — не биография Соловьева: даже учитывая, что его истории не всегда стоит принимать за чистую монету, к созданному им самим жизнеописанию трудно что-либо добавить. Здесь нет и последовательного анализа его фильмографии: я пишу о фильмах, которые мне дороги, причем расставлены они в произвольном порядке. В книге почти ничего не сказано о картинах, снятых Соловьёвым после 2000-го: та история его отношений с временем, о которой хотелось рассказать, заканчивается где-то в этой точке; все остальное — неповторимый по интонации, порой захватывающе интересный, но все же постскриптум; может быть, когда-нибудь представится возможность поговорить и о нем. Не пытаясь ничего отражать, Соловьёв все же оказался накрепко связан с тем, что называется сейчас «позднесоветской эпохой», — он не разоблачил ее и тем более не воспел, но сказал о ней несколько тихих трепетных слов, и устроил в честь ее проводов вечеринку с переодеваниями, и проводил ее в последнее плавание. Оставил о ней добрую память и отпустил ее навсегда.

Что бы Соловьёв ни делал — кино, фестивали, арт-рок-парады, телепередачи, — в этом всегда было много восторга перед жизнью, влюбленности в жизнь. Соловьёв — это настолько сильное и радостное присутствие, что даже новость о смерти не может на него повлиять: все эти «ушел» и «покинул» ужасно с ним не вяжутся; как говорили в «Докторе Живаго»: «Смерть не по нашей части». Сейчас особенно заметно, что он всегда искал во времени именно то, что с этим временем не вяжется; в том, что проходит — то, что не пройдет. Кажется, важная часть его радостного присутствия — в умении забывать о себе: все его выступления последних лет, все его телепрограммы, да и бóльшая часть его мемуаров о том, как прекрасен этот его коллега и какой замечательный тот. Помимо искусства кино и искусства жизни Соловьёв в совершенстве владел и искусством дружбы. В нем удивительно мало режиссерского эгоцентризма, позы гения, творящего миры: и все-то фильмы у него сложились случайно, и только потому, что такие прекрасные люди были рядом; кажется, если бы в титрах вместо имени режиссера тоже значилось «неизвестный русский художник», он бы не возражал. Он сказал много добрых слов о тех, кто был рядом, и о том, чему был свидетелем; эта книга — запоздалая попытка хотя бы отчасти вернуть ему тот восторг и благодарность, на которые он сам был так щедр.

«сто дней после детства». 1975

1975

«сто дней после детства»

до

В свои тридцать лет Сергей Соловьёв еще ходит в подающих надежды. Ученик Михаила Ромма, постановщик студенческого спектакля по Чехову, ставшего известным в узких кругах, автор деликатных и в меру неожиданных экранизаций классики, прошедших, увы, не первым экраном, но составивших ему некоторую репутацию. Классика в середине 1970-х, как и во всякие глухие времена, — это убежище, дающее относительную свободу: возможность говорить об общечеловеческом, минуя социальный заказ, мечта о «России, которую мы потеряли», аллюзии на современность, которые незаметны начальству, но легко считываются зрителем (так, режиссер Андрей Смирнов признается Соловьёву, что увидел в его «Булычове» историю секретаря обкома, чье время уходит). Талантливые тридцатилетние отправляются снимать в еще сохранившиеся усадьбы — кто «Дворянское гнездо», кто «Неоконченную пьесу»; Соловьёв тоже находит свою усадьбу — парадоксальным образом переехав ради этого из «потерянной России» в самую пионерскую современность. «Я этот фильм замышлял не как откровение о чем-то таком, уходящем, а как наиболее правильную халтуру, которую можно в тот момент было сделать. Я думал, если я сейчас сниму про пионеров, в пионерском лагере — ну куда они меня выгонят с пионерами!» [1]

В том, что после трех экранизаций классики режиссер решает снять именно фильм о пионерах, можно усмотреть хитрый маневр — но это не совсем про Соловьёва: рассказывая о себе, он всегда настаивает на легкомысленном стечении обстоятельств, выстраивающих судьбу помимо и поверх его воли. Маневра не было, была шашлычная «Эльбрус» на Пушкинской, где приятель Соловьёва Александр Александров рассказал ему, что пишет роман, и там есть пионерский лагерь, а в нем — мальчик, который однажды съедает, ни с кем не поделившись, присланные ему угощения. Роман должен был называться «Живые души». Соловьёв предлагает товарищу в порядке шефской помощи написать на двоих сценарий о пионерском лагере: роман дело долгое, а тут можно быстро освоить профессию, потом пойти на соответствующие курсы, а сценарий — ну, может, и сценарий пригодится. Главного героя придумали по образу и подобию мальчика из сценария Юрия Клепикова «Мама вышла замуж» [1969] (когда-то Соловьёв хотел снимать по нему свой дебют, но не дали), затем появилась сцена с солнечным ударом, выплыло откуда-то лицо девочки в венке; «когда я дописывал последнюю страницу, уже твердо знал, что никому я этого сценария не отдам» [2] .

Пионерский лагерь в позднесоветском кино — место с узнаваемыми характеристиками: зарядка, линейка, горящие глаза, веселые затеи, хулиган, который отбился от коллектива, но непременно в него вольется, мудрые вожатые, которым так непросто отыскать ключик к ребячьим сердцам. Шестидесятые еще могли увидеть в пионерском лагере место, где наивный детский (и, шире, человеческий) взгляд сталкивается с государственной казенщиной («Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» [1964]). Но десятилетием позже пионерский лагерь — это просто пионерский лагерь. В диапазоне от «Завтрака на траве» [1974] до «Каникул Петрова и Васечкина» [1984] здесь царит веселье, перемешанное с воспитательными моментами, но всегда в неизменном антураже музыки—радости—солнца.

«сто дней после детства». 1975

«Сто дней» — тоже история воспитания, но происходит оно не на пути от утренней линейки к вечернему костру, а в несколько иных координатах. Вот четверостишие, которое Лермонтов написал в четырнадцать лет, а вот другое, которое написал в пятнадцать, — объясняет мальчику Мите Лопухину (Борис Токарев) вожатый Сережа (Сергей Шакуров). «Koлоссальная разница!» — «Я не нахожу». — «Это печально».

Много позже Александров напишет: «Году в 1973-м, а может, и чуть раньше, мы шли с Сережей Соловьёвым по улице Горького, и возле Музея революции (ирония судьбы) я увидел шедшего навстречу Солженицына, был он в каком-то бушлате, темно-зеленой, возможно, куртке, а за плечами у него был тоже зеленый, но посветлее, рюкзак». Хочется верить почему-то, что автор главной книги о советском аде встретился взглядом с двумя кинематографистами именно тогда, когда те направлялись в «Эльбрус» придумывать образ позднесоветского рая. «У него был обыкновенный, — добавляет Александров, — я бы сказал, пионерский рюкзак» [3] .

после

Соловьёв начинает снимать «Сто дней» в обычном подмосковном пионерском лагере — а где же еще? «Ужас что получилось! Как будто я специально занимался антисоветскими съемками, находясь в антисоветском угаре. Естественно, я все выкинул и никогда больше к этим глупостям не возвращался». Усадьба Виноградово близ Долгопрудного, куда перемещаются съемки, — место, лишенное атрибутов пионерской организации и вообще современности: старинный дом, полуразрушенные ворота, темная вода у деревянной борисово-мусатовской купальни, которую специально для фильма возводит художник Александр Борисов. Утренние построения с горном и подъемом знамени или поездка в подшефный колхоз на капусту выглядят здесь анахронизмом. Кажется, что подростки, населяющие эти аллеи и поля, не были отправлены сюда по путевке, а сами сбежали в этот укромный простор из нормативно-дисциплинарного детского мира, где все подчинено распорядку дня и воспитательным задачам — как герои «Королевства полной луны» [2012] Уэса Андерсона.

«Галактикой трепета и цинизма» назвал мир «Ста дней» критик Алекcей Васильев [4] . Цинизм входит в правила «счастливого советского детства», предполагающего в том числе умение смухлевать ради лишней порции вишневого компота. Трепет — свойство пространства фильма, в котором нет ничего советско-пионерского. Мир «Ста дней» погружен в утренние туманы и шелест трав: кажется, что в этих местах сгущается энергия, как в воздухе под опорами ЛЭП; здесь все собрано и напряжено, будто перед прыжком — из детства в зрелость, из желания в его неосуществимость. Взросление — это опыт поражения: первое чувство останется непонятым и непринятым. Ерголина (Татьяна Друбич), необъяснимо привязанная к плоскому прагматику Лунёву (Юрий Агилин), скажет Лопухину: «Господи, как же ты измучил меня, Митя» — и уедет домой по окончании смены. Но этот трепет, даже отвергнутый и ненужный, теперь не сможет не быть: он останется в этих полях, как остаются здесь колонны, и балюстрады, и одинокие ворота в поле. Все по-настоящему пережитое не исчезает. Чего это я, дурак? Это же просто Ерголина. А у нее французская книжка с письмами о любви, и надкушенная груша в руке, и венок из полевых цветов на ее челе, и солнечные блики в ее волосах, и это мгновение не пройдет никогда.

«сто дней после детства». 1975

Трепет в «Ста днях» — еще и оттого, что эти аллеи полны призраков, обитающих не в природе, но в культуре. Усадьба, притворяющаяся пионерлагерем, — это и музей со старушкой-смотрительницей, и театр, где разыгрывают лермонтовский «Маскарад», типично соловьёвский элизиум теней. Эти тени готовы проявиться в новых образах и одеждах: советский мальчик с дворянской фамилией Лопухин — еще и немного Лермонтов, он примеряет на себя романтическую маску отверженности и симулирует байроническую хромоту, укладывая здоровую ногу в гипс. И девочка Соня Загремухина (Ирина Малышева), безответно влюбившаяся в Митю, и их невстреча, неузнавание, и танец в сумерках у потерявшихся в поле ворот — все это тоже было и случится вновь. Простые советские школьники попадают в силовое поле, природа которого им непонятна; их самих — еще неоформленные куски человеческого материала — пронизывают тени, и чувства, и силы, которые когда-то уже были и, как все настоящее, не прошли. «Боги дремлют в глубине этих мраморных плит», — как говорит вожатый Сережа. И это пережитое нельзя уже отменить, даже если непонятно, как с ним жить дальше. Давай мы с тобой просто запомним это лето, просто запомним, и всё.

«Если бы мне сейчас пришлось снимать „Сто дней после детства“, — скажет Соловьёв в интервью 1986 года, — то снял бы их так же, как прежде, разве что добавил бы две сцены, которые тогда не решился снять. Прежде всего, мальчишки должны были курить — естественно, не везде и всюду, но где-то обязательно. Вроде бы мелочь, но с этим из картины ушло ощущение какой-то жизненной заземленности, без которой она потеряла в своей конкретности. После солнечного удара Митю Лопухина должно было рвать. В фильме все это сделано идеалистически, опоэтизированно, а нужно было бы, чтобы все вдруг стало мучительным и некрасивым» [5] . Почти одновременно со «Ста днями» на экраны выходит фильм однокурсницы Соловьёва Динары Асановой «Не болит голова у дятла»: так на экран выходят школьники, оказавшиеся в разладе с собой и в противофазе с обществом. «Ключ без права передачи» [1976], «Когда я стану великаном» [1979], «В моей смерти прошу винить Клаву К.» [1979], «Вам и не снилось» [1980] — на закате советской империи кино как будто находит в подростках чистоту чувств, потерянную во взрослом мире. В следующих фильмах Соловьёва этот диссонанс — искренний порыв против усталости и безверия — будет еще заметнее. Соловьёву, впрочем, интересен не сам по себе конфликт; его кино — не о юношеском бунте, а об обостренной чувствительности. О силовых полях, в которых подросток — или даже необязательно подросток — становится человеком.

«сто дней после детства». 1975

[5] Цит. по: Липков А. Мир фильмов Сергея Соловьёва. М.: Союз кинематографистов СССР, 1986. С. 76, 86.

[4] Васильев А. Отроки во вселенной // Chapaev.Media. 2019. 25 авг.

[3] Александров А. Александр Исаевич Солженицын (1918 – 2008) // GrandBadger.LiveJournal.Com. 2008. 11 дек.

[2] Соловьёв С. Асса и другие произведения этого автора. Кн. 1: Начало. То да се… СПб.: Сеанс; Амфора, 2008. С. 84.

[1] Здесь и далее высказывания Соловьёва, приведенные без указания источника, — цитаты из бесед автора с С. А. С. — Примеч. ред.

«сто дней после детства». 1975

метод

«Когда я делаю картины, я делаю их легко. Подход к ним очень тяжелый, и непростые обстоятельства возникали после выхода. А саму картину, когда снимаю, делать очень легко и радостно. У меня нет картины, которую я могу вспомнить и сказать: „Черт, зачем я это сделал? Неужто совсем есть было нечего?“»

В том, что Соловьёв начинает снимать кино про подростков, очевидно, не было ни рефлексии, ни расчета: простое стечение обстоятельств. Его креативная машина по своему внутреннему устройству — генератор случайностей, фильмы возникают из ниоткуда: из случайно привидевшейся картинки, из смутного ощущения, из разговора в шашлычной. Свою первую короткометражку, экранизацию чеховского рассказа «От нечего делать», Соловьёв разворачивает из одной сцены, которая «услужливо явилась», когда он начал работать над сценарием: «Туманная крымская осень, на ялтинской набережной сидит человек. Пальто, шляпа, палка. Человек читает газету… Две лошади, впряженные в пустую коляску. Дремлет на козлах возчик-татарин. Вдруг — порыв ветра. Газету вырвало из рук, понесло ветром, налепило на лошадиную морду» [6] . Характерно, что в окончательном варианте фильма ничего похожего нет.

«избранные». 1982 // «асса». 1987